[설산 저편 티베트 불교]

인도 데라둔의 뺄싸캬 사원

페이지 정보

김규현 / 2025 년 9 월 [통권 제149호] / / 작성일25-09-04 15:15 / 조회36회 / 댓글0건본문

싸캬빠 종파

우리나라에서는 티베트 불교 하면 달라이 라마 성하와 겔룩빠 종파를 먼저 떠올리게 된다. 하지만 정작 고려불교와 많은 연결고리가 있는 ‘싸캬빠 종파(Sakya school, 薩迦派)’에 대해서는 전문학자들조차도 관심이 덜하다. 사실 우리에게, 아무 상관이 없는, 티베트 불교에 쏟는 일부 마니아들의 관심도를 보면 실질적으로 우리 역사에 깊은 관련이 있는 싸캬빠에 대한 무지 내지 무관심은 이해가 되지 않는다.

그렇기에 필자는 『고경』 5월호에서 포카라 인근 빼마찰(Pemachal) 사원 편에서 개괄적으로 소개한 바 있다. 이 종파는 한문 문화권에서는 일명 ‘삼색화교三色花敎’(주1)라고 불리기도 하는데, 이는 싸캬빠에 속하는 사원들이 모두 흰색 바탕에 홍색, 검은색이 어우러진 삼색 문양으로 도색하고 있기 때문이라고 이야기한 바 있다.

그런데도 부족한 감이 들어서 이번에 다시 인도 데라둔에 위치한 싸캬빠의 최대 사원인 뺄싸캬(Pel-Sakya) 불교센터로 발걸음을 옮기면서 싸캬빠와 우리 고려사에 얽힌 비사를 다시 되살려 보기로 한다.(주2)

싸캬빠의 인도 망명

티베트가 붉은 중국에 점령되고 1959년 3월에 일어난 라싸 봉기 이후 달라이 라마와 같은 시기에 제41대 싸캬 트리진(Sakya Trizin)을 비롯한 싸캬빠 승려들은 고국을 떠나 망명길에 올랐다. 그들은 히말라야를 넘어 인도 서북부 우따르칸드(Uttarakhand) 주에 위치한 데라둔(Dehra-Dun)에 새로운 둥지를 틀고 사원을 짓기 시작하는 한편 난민정착촌을 만들고 종합불교수도원과 자선병원 등을 세웠다.

싸캬빠의 특색 가운데 하나는 바로 ‘쾬(Khön)’이라는 씨족의 혈통을 지켜나간다는 데 있다. 그리하여 망명 1세대인 제41대 종정인 싸캬 트리진의 대를 이어 제42대, 제43대로 별 잡음 없이 3세대에 걸쳐 성공적으로 혈통과 함께 싸캬빠 종파를 지켜 내려오고 있다. 여기서 ‘잡음 없음’이란 의미는 다른 종파처럼 내부 분열이 없었다는 의미이다.

싸갸빠 종파의 부침

1239년 중앙 티베트에 몽골군의 침입이 있었다. 징기스칸의 손자이며, 오고타이 칸[汗]의 둘째 아들 구텐칸은 기마군단을 보내 중앙 티베트를 초토화하면서 전 설역의 군소국들에게 무조건의 항복을 요구하였다. 일찍이 당나라와 맞먹을 정도의 강대국이었던 티베트로서는 외국군의 본토 침공은 미증유의 사태였지만 다행히 몇몇 고승들의 중재 노력으로 최악의 사태는 막을 수 있었다.

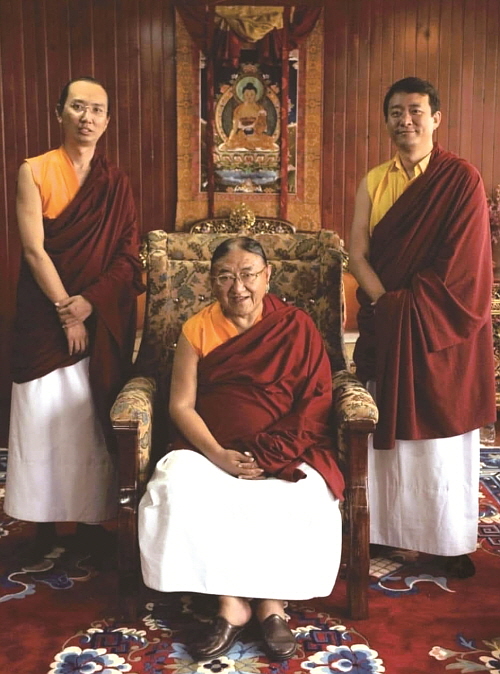

사진 4. 제41대 종정 싸캬 트리진 성하와 쾬씨 가족들.

그러나 대신 막대한 배상금을 내야만 하였다. 그 후속 협상이 ‘싸캬빤디타’라고 불리던 대학자 꾼가겔첸에게 맡겨졌다. 그는 조카 팍빠(Phags-Pa, 八思巴)를 데리고 양주凉州로 가서 구텐칸을 만났지만 역시 화의조건은 가혹할 정도였다. 결국 그들은 인질로 구텐칸 진영에 억류되었다. 그러다가 노령의 빤디타가 사망하자 조카인 팍빠는 구텐의 추천으로 원의 대도大都로 가서 세조世祖 쿠빌라이칸(1260~1294)과 황실의 전폭적인 신임을 얻게 된다. 그리하여 후에 원의 관정국사灌頂國師의 자리까지 오르면서 티베트 불교는 원제국의 공식적인 국교가 되고, 싸캬빠는 설역 13만 호戶를 다스리는 통치권을 위임받는다.

고려 충선왕 싸캬 본산으로의 유배

우리나라와 싸카빠와의 인연은 7백여 년 전 고려 26대 충선왕忠宣王(1275~1325) 때부터였다. 사원들 간의 종교적인 교류가 아니라 국왕, 즉 국가 간의 교류에 해당하는 이른바 역사였다. 충선왕의 유배 사건은 몇 년 전 〈KBS 역사스페셜〉 방송으로 널리 알려지게 되었지만 단타적短打的 정보 전달에 그치고 말아 아쉬움이 남았다.(주3)

충선왕의 혈통과 행적은 매우 이채롭다. 그는 당시 세계 최고의 권력자인 원 세조 쿠빌라이칸의 외손자로 태어난 신분이었기 때문이다. 그의 어머니가 바로 제국대장공주이고, 그의 정실부인도 원 황실 출신의 계국공주였다. 그는 두 차례나 왕위에 올랐지만 역시 정치적 상황변동으로 머나먼 싸캬 사원까지 유배길에 올라야 했고, 2년 반의 유배 생활을 마치고 고려로 돌아와 다시 고려왕으로 등극하는 파란만장의 삶을 살았다.

일설에는 그때 인연 맺은 싸카빠 승려들을 고려로 초대했다고 한다. 원나라를 매개로 하는 티베트와 고려의 국제적인 교류였다. 충선왕의 유배 사건은 『고려사』 「세가 35조」에 나온다. 이른바 근거 없는 설說이 아니라 정사에 속하는 대목이다.

1320년 12월 무신일戊申日에 원나라 황제가 상왕上王(忠宣王)에게 불경을 공부하라는 명목으로 토번의 살사결撒思結로 유배 보냈다.

여기서 말하는 ‘살사결’은 바로 현 싸캬 사원을 말한다. 원나라 때는 티베트의 종교, 정치의 중심이었던 큰 사원 도시로 오늘날까지 건재하고 있다. 충선왕 시대의 대학자인 익제益齊 이제현李齊賢은 유배지까지 가서 상왕인 충선왕을 직접 만나고 돌아온 충신이다.

『익제집益齊集』에 기록된 지명을 연결해 보면 당시의 루트를 추적해 볼 수 있다. 탁군부터 시작된 행로는 서쪽으로 향하여 정주, 서안, 란주 등으로 향했는데, 모두 중요한 역참驛站이 있던 곳이다. 그런데 중요한 ‘도스마’부터 기록이 남아 있지 않아서 아쉽다. 그곳부터 싸캬 사원까지 역참을 이용했다면 길은 두 갈래로 추정할 수 있다. 바로 당 태종 때 문성공주의 신행길인 ‘당번고도唐蕃古道’와 겹치는 행로이다. 필자가 KBS와 같이 주파했던 루트이기에 그 험난함을 익히 알고도 남는다.

1만 5천 리의 길이 얼마나 멀고 험했는지는 이제현의 글에 잘 표현되어 있다. 가죽배[革船]로 강을 건너고, 소달구지에서 잠을 자면서 무려 반년이나 가야 했던 고난의 길이었다고 기록하고 있다.

토번吐蕃(撒思結)은 원나라 대도에서 1만 5천 리 떨어진 곳으로 상왕을 시중하던 재상 최성지 등은 도망하여 숨어서 나타나지 않고, 오직 직보문각, 박인각가, 전대호군, 장원지 등이 상왕을 따라 유배지까지 갔다. (중략) 나머지는 마부와 짐꾼들인데 기후도 나쁘고 교통도 험하여 도중에 모두 도망가 버렸다.

고려미인도

얼마 전에 일본에서 한국으로 돌아온 고려시대 그림 한 장에 국내외적으로 관심이 쏠렸다. 몽골풍의 복식과 장식을 한 여인이 아기를 안고 있는 그림인데, 고려 비단에 고려불화의 제작기법으로 그려졌다고 한다. 다수 전문가들의 감정 결과에 따르면, 그림 속에 등장한 여인이 바로 원나라 세조 쿠빌라이칸의 딸인 제국대장공주라고 한다. 제국대장공주는 충렬왕의 왕비로 충선왕의 어머니다. 따라서 그림 속에서 안고 있는 아기가 바로 어린 충선왕의 모습이다.

또한 비슷한 시기에 제작된 고려불화 중 최대걸작으로 꼽히는 〈수월관음도水月觀音圖〉가 “충선왕비인 숙비에 의해 제작되었다.”는 대목도 우리들의 주제에 좋은 연결고리가 된다. 고려불화 중에서 가장 크고 아름다운 명작에 속하는 〈수월관음도〉는 충선왕이 원나라로 떠난 뒤인 1310년 5월에 권력 실세인 숙비의 발원으로 궁중의 최고 화가들의 손으로 그려졌다. 이 그림은 81년 후 왜구들의 노략질로 일본으로 건너갔다. 〈수월관음도〉의 화기畫記에 따르면 1310년 충선왕의 왕비였던 숙비가 발원하여 김우문, 이계, 임순, 송연색 등 8명의 고려 왕실 소속 궁중 화가가 동원되어 그려졌다고 되어 있다.

그리고 송광사 성보박물관이 소장하고 있는 원나라 시대의 여행허가증도 싸캬빠와 원나라 그리고 고려를 잇는 좋은 연결고리에 속한다. 팍빠문자로 씌어져 있는 이 여행허가증은 보물로 지정되어 있다. 예천 용문사에 있는 티베트식 윤장대輪藏臺도 빼놓을 수 없다. 고려 명종 3년(1173)에 제조된 용문사 윤장대 역시 한국불교에 끼친 티베트 불교의 영향력을 잘 보여주는 실물이다.

<각주>

(주1) 1073년에 쾬이라는 씨족에 의해 창시되어 혈통과 법통에 의해 현재까지 제43대까지 계승되어 내려왔다. 삼색 중에 붉은색은 문수보살, 하얀색은 관음보살, 검은색은 금강수보살을 각각 상징한다.

(주2) 필자는 일찍이 출간한 『티베트 문화산책』(정신세계사, 2003)에서 티베트와 우리 민속의 유사성을 고찰하면서 그 연결고리가 싸캬빠에서 비롯되었다고 기술한 바 있다

(주3) 당시 토번의 살가사薩迦寺에는 송나라 황제였던 공제恭帝(재위 1274~1276)도 거주하였다는 설이 있다. 망국의 황제와 약소국의 국왕이 한 사찰에 머물렀다는 사실이 흥미롭다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

법안문익의 생애와 일체현성一切見成의 개오

중국선 이야기 54_ 법안종 ❶ 중국은 당조唐朝가 망한 이후 북방에서는 오대五代가 명멸하고, 남방에서는 십국十國이 병립하는 오대십국의 분열기에 들어서게 되었고, 이 시기에 남방에…

김진무 /

-

무엇이 너의 본래면목이냐

오래전 이런저런 일로 서울을 오르내릴 때, 조계사 길 건너 인사동으로 가는 길목에 있는 한 이층집 벽면에 벽을 가득히 타고 올라간 꽃줄기에 주황색 꽃잎들이 다닥다닥 붙어서 장관을 이루고 있었는데, …

원택스님 /

-

검선일여劍禪一如의 주창자 다쿠앙 소호

일본선 이야기 21 일본 역사의 특이점은 1192년 가마쿠라 막부로부터 1868년 메이지 혁명에 이르기까지 무사의 통치가 장기간 이어졌다는 점이다. 왕이 존재함에도 …

원영상 /

-

붓다, 빛으로 말하다

밤하늘 남쪽 깊은 은하수 속, 용골자리 성운은 거대한 빛의 요람처럼 숨 쉬고 있다. 제임스 웹 우주망원경의 적외선 눈은 그 안에서 막 태어난 별들의 울음과 죽음을 준비하는 거대한 별의 고요한 숨을 …

보일스님 /

-

‘마음 돈오’와 혜능의 돈오견성 법문

보리달마菩提達磨는 인도에서 건너와 중국에 선법禪法을 전한 초조로 알려져 있다. 이후 중국 선종은 『능가경』에 의거하는 달마-혜가慧可 계열의 선 수행 집단인 능가종楞伽宗, 선종의 네 번째 조사[四祖]…

박태원 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.