[돈황, 사막이 숨긴 불교미술관 ]

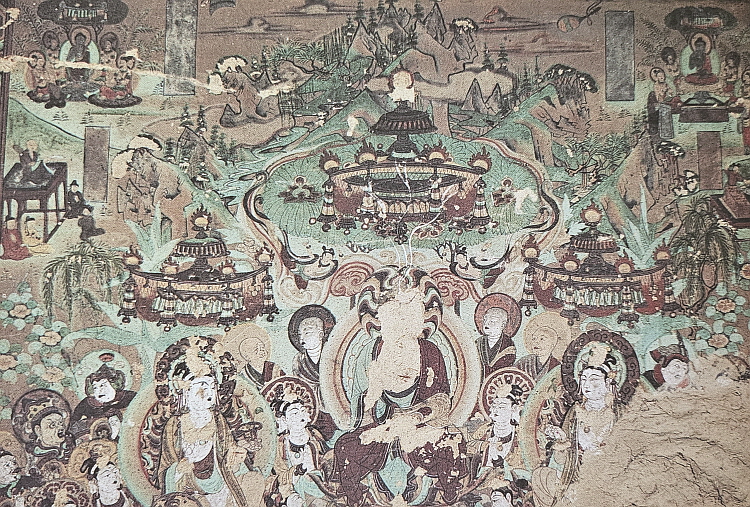

막고굴 선재동자 구법도

페이지 정보

김선희 / 2025 년 9 월 [통권 제149호] / / 작성일25-09-04 15:21 / 조회51회 / 댓글0건본문

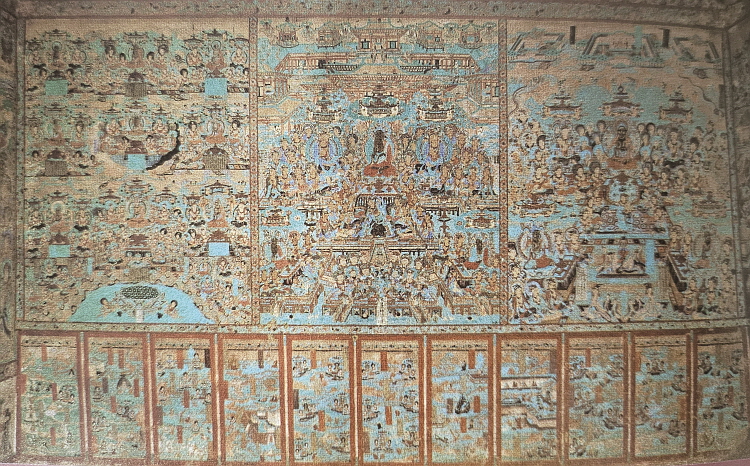

돈황 막고굴에서 시원始原한 〈화엄경변상도〉의 불화양식이 한국·중국·일본 등의 각 지역으로 전파되면서 그 지역 문화와 융합하여 각기 다른 양식을 형성하였다. 〈화엄경변상도〉 불화양식의 많은 요소들이 문화사적, 미술사적 탐구의 대상이기 때문에 『화엄경』의 칠처구회 도상을 고찰하는 것이 상당한 의미를 지니고 있다. 이런 의미에서 『역대명화기歷代名畫記』(주1), 『법장전法藏傳』의 내용과 중국 당나라 때 승려 법장法藏(643~712), 화엄종 4조 청량징관淸凉澄觀(738~839)과 같은 당시의 화엄 대가들이 칠처도를 그렸다는 기록은 주목할 만하다.(주2)

선재동자Sudhana와 53선지식

선재동자善財童子는 산스크리트어로 ‘Sudhana’라고 하는데, 『화엄경華嚴經』 「입법계품入法界品」에 나오는 구도자로 53명의 선지식을 찾아 깨달음을 얻어 가면서 최후에 보현보살을 만나서 10대원을 듣고, 아미타불 국토에 왕생하여 입법계의 지원을 채우는 인물이다. 『화엄경』 「입법계품」 제9회는 서다림에서 이루어지는 법회로 근본법회와 선재동자의 구법여정인 지말법회의 내용을 표현한 것이다. 「입법계품」은 「성기품性起品」, 「십지품十地品」과 함께 고대 인도에서부터 가장 폭넓게 유통되었던 화엄경전 중 하나이다.

궁극적인 깨달음을 위한 구도여행

「입법계품」은 근본법회根本法會와 지말법회枝末法會 두 부분으로 나누어진다. 근본법회는 법계에 들어간 상태에서의 결과적인 내용을 밝히는데, 순식간에 법계에 들어가는 것으로 표현된다. 지말법회는 법계에 들어가는 과정으로서의 원인을 밝히는데, 이러한 내용은 근본법회와 달리 점차적으로 법계에 들어가는 것으로 표현된다. 근본법회가 전체적인 내용이라면, 지말법회는 개별적인 내용인 것이다.

지말법회는 문수보살文殊菩薩(Manjusri)이 근본법회 자리인 서다림에서 일어나 남방으로 떠나는 것으로부터 시작된다. 그리하여 문수보살이 복성 동쪽의 큰 탑 아래에서 설법하던 중 선재동자를 만나게 된다.(주3) 문수보살은 보살의 행을 성취하는 길을 묻는 선재에게 선지식을 찾아 가르침을 구할 것을 권하고, 선재동자는 문수보살의 설법을 듣고 발심함으로써 구법의 여정이 시작된다.

문수보살을 첫 선지식善知識으로 하여 53선지식을 역참하게 되는 것이다. 이로써 『화엄경』의 4분의 1을 차지하는 「입법계품」 속 선재동자의 구법 여정이 전개된다. 선재동자는 이 여정에서 53분의 다양한 선지식을 방문하여 가르침을 구하게 된다. 원래는 55선지식인데, 이 중 제일 첫 방문과 54참에서 방문 참배한 선지식이 문수보살로 동일하고, 덕생동자德生童子 및 유덕동녀有德童女가 같은 시간 같은 장소에서 내용을 설하였기 때문에 53명 선지식으로 보는 것이다. 문수보살의 가르침에 따라 선재동자는 53선지식 방문을 시작하는데, 선지식의 순서는 다음과 같다.

1) 덕운비구德雲比丘, 2) 해운비구海雲比丘, 3) 선주비구善住比丘, 4) 미가장자彌伽長者, 5) 해탈장자解脫長者, 6) 해당비구海幢比丘, 7) 휴사休舍 우바이, 8) 비목선녀毗目仙人, 9) 승열바라문勝熱婆羅門, 10) 자행동녀慈行童女, 11) 선견비구善見比丘, 12) 자재주동자自在主童子, 13) 구족具足 우바이, 14) 명지거사明智居士, 15) 법보계장자法寶髻長者, 16) 보안장자普眼長者 17) 무염족왕無厭足王, 18) 대광왕大光王, 19) 부동不動 우바이, 20) 변행외도遍行外道, 21) 죽향장자鬻香長者, 22) 파시라婆施羅 뱃사공, 23) 무상승장자無上勝長者, 24) 사자빈신師子頻伸 비구니, 25) 파수밀다婆須密多 여인, 26) 비슬지라鞞瑟胝羅 거사, 27) 관자재보살觀自在菩薩, 28) 정취보살正趣菩薩, 29) 대천신大天神, 30) 안주지신安住地神, 31) 파산파연저주야신婆珊婆演底主夜神, 32) 보덕정광주야신普德凈光主夜神, 33) 희목관찰중생주야신喜目觀察衆生主夜神, 34) 보구중생묘덕주야신普救衆生妙德主夜神, 35) 적정음해주야신寂靜音海主夜神, 36) 수호일체중생주야신守護一切衆生主夜神, 37) 개부일체수화주야신開敷一切樹花主夜神, 38) 대원정진력구호일체중생주야신大願精進力救護一切衆生主夜神, 39) 묘덕원만신妙德圓滿神, 40) 석가구파釋迦瞿波 여인, 41) 마야부인摩耶夫人, 42) 천주광왕녀天主光王女, 43) 편우동자遍友童子, 44) 선지중예동자善智衆藝童子, 45) 현승賢勝 우바이, 46) 견고해탈장자堅固解脫長者, 47) 묘월장자妙月長者, 48) 무승군장자無勝軍長者, 49) 최적정파라문最寂靜婆羅門, 50) 덕생동자德生童子와 유덕동녀有德童女, 51) 미륵보살彌勒菩薩, 52) 문수사리보살文殊師利菩薩, 53) 보현보살普賢菩薩

이와 같이 문수보살의 권유에 의하여 선재가 보리심을 발한 후 53선지식들을 방문하여 깨달음과 보살행을 실천하여 마지막으로 보현행원을 이룩한다. 즉 『화엄경』의 마지막 품이 「입법계품」이며, 보살행의 대표자인 보현의 행원을 완성하는 것을 깨달음의 완성으로 보고 『화엄경』의 대단원의 막을 내리게 된다.

선남자여, 온갖 지혜의 지혜[一切智智]를 성취하려거든, 결정코 선지식을 찾아야 한다. 선남자여, 선지식을 찾는 일에 고달프고 게으른 생각을 내지 말고, 선지식을 보고는 싫어하거나 만족한 마음을 내지 말고, 선지식의 가르치는 말씀은 그대로 따르고, 선지식의 교묘한 방편에서 허물을 보려고 하지 말라.

- 『80화엄경』(제62권) 「입법계품」

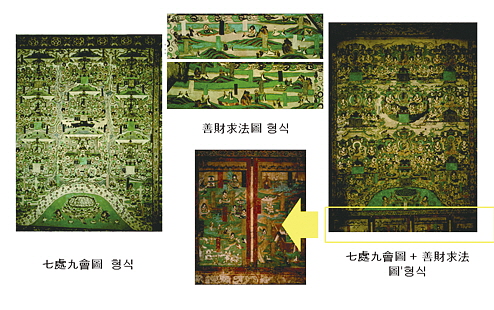

돈황석굴에 현존하는 〈화엄경변상도〉 중 15개 벽화에 선재동자와 53참 도상이 그려져 있다. 그러나 이 그림이 단독으로 그려지는 예는 단 1건에 불과하고, 나머지는 칠처구회도를 벽 주위 공간에 배치하거나 〈화엄경변상도〉의 하단에 병풍화의 형식으로 배치하기도 하였다.

막고굴 12굴 하단에는 네 폭의 병풍화 형식으로 선재동자의 53선지식 역참 장면을 그리고 있다. 각 화면에 세부적인 장면들과 직사각형의 방제傍題를 배치하였다. 네 폭의 화면에는 각각 5~9개의 역참 장면을 묘사하였는데, 선지식의 수는 「입법계품」에서 말하는 53선지식 수보다 적으며, 선재동자 선지식 역방의 그림으로 총 33장면을 배치하였다. 이처럼 오래된 예를 확인할 수 있다는 측면에서 중요한 자료라 할 수 있다.

경문의 묘사에 따르면 비구와 비구니 등의 수행자와 보살 등의 출가자, 깨달음에 이른 대상 외에도 뱃사공, 유녀 바라문 같은 이교도, 강가에서 장난치고 노는 어린이까지 다양한 직업과 신분의 선지식이 등장한다. 이처럼 선재동자는 성별이나 신분을 초월하여 스승을 찾아나서 깨달음에 이르고자 고군분투하고 있다.

그렇게 구도해 가는 역정 가운데 미륵보살을 만나고 다시 문수보살을 찾아가 감격적으로 재회함으로써 결국 선재동자는 보현보살의 도량에 들어갈 수 있는 지혜를 얻게 되었다. 보현보살의 도량에서 보현행원 10가지를 습득하게 됨으로써 아미타불이 있는 불국토에 왕생하게 된다. 이때 설해진 보살행의 계위(십주·십행·십회향·십지·십문)는 불과佛果에 이르기까지의 각 단계별 수행법을 의미하는 것으로 해석된다.

그렇다면, 이 방대한 내용을 담은 막고굴 〈화엄경변상도〉는 시각적·예술적 효과를 높이기 위해 어떠한 장치들을 고안하였는가? 또 선재동자와 53역참 장면을 어떻게 배열하였는가? 이에 대해 논의하는 학자마다 칠처구회 배열에 대한 견해의 차이를 보이기도 한다. 또한 각 장면의 방제들은 모두 탈락되어 각각의 장면들이 53참 중 정확히 어떤 장면을 표현한 것인지 확인하기 어렵다는 난점도 존재한다. 그럼에도 불구하고 다양한 장면들의 면면에 선재의 구법 여정이 잘 드러나 있다는 점에서 의의가 있다.

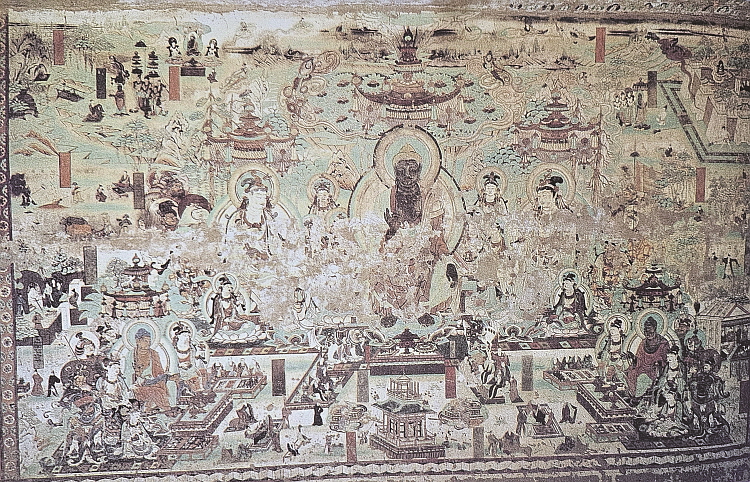

본격적인 구법의 여정에 나선 선재동자는 가장 먼저 덕운스님에게서 가르침을 구하고, 그다음 바다로 나아가 해운스님을 선지식으로 만난다. 이를 묘사한 장면이 다음의 그림이다. 〈사진1〉 하단의 첫 번째, 상단 좌측에는 3구의 인물 즉, 덕운德雲(Meghasri/功德雲/吉祥雲)·해운海運(Sagaramegha) 선지식이 그려져 있다. 그중 좌측 하단의 선재동자는 감람색橄欖色(올리브 열매의 껍질에서 유래된 색)의 긴 도포를 입고 있다. 상단에 겹겹이 쌓인 산중에는 한 비구가 서 있고, 그 아래 물가에는 정좌한 또 다른 비구가 배치되어 삼각형의 구도를 형성하고 있다.

진구국 승열바라문

한 선인이 반라의 모습으로 반가부좌 자세로 앉아 있고, 그 앞에는 선재동자가 무릎을 꿇고 앉아 있다. 사방에는 타오르는 화염이 둘러싸고 있다. 열 번째 선지식인 승열바라문은 고행자이며, 선재동자에게 험준한 칼산에 올라가 불구덩이에 몸을 던져 보살이 편안히 머무르는 삼매를 얻게 한다.

마가다국 보리도량의 안주지신

30번째 선지식은 안주지신安住地神이다. 안주지신은 마갈제국 보리도량의 지신地神으로 『화엄경』이나 『수호신경守護神經』 류의 경전에 언급되기도 한다. 이 장면은 도량에서 수행하는 보살을 수호하는 것을 나타내고 있다. 토굴 안에는 깊은 선정에 든 수행자가 자리하고 있으며, 그 옆에는 갑옷을 입은 무사가 왼손을 허리에 얹고 오른손에 방망이를 높이 든 자세로 서 있다. 무사의 뒤편에는 흐릿하게 동물의 윤곽이 나타난다.

시본불이법문始本佛二法門, 마지막에 이르러 문수보살을 다시 만나다

선재가 무릎을 꿇고 합장하며 공손히 예의를 올리는 가운데 허공의 구름 사이로 하얀 손이 쭉 뻗어 나와 그의 정수리를 쓰다듬고 있는 장면이다. 이것은 「입법계품」 제52번째 역참에 등장하는 문수보살이 110유순 너머에서 선재동자의 정수리를 어루만지는 장면을 시각적으로 표현한 것이다. 선재동자의 구법 여정은 53참에 대한 도상적 이해를 넘어 깨달음이라는 하나의 본질적 의미에 시선을 모으게 한다.

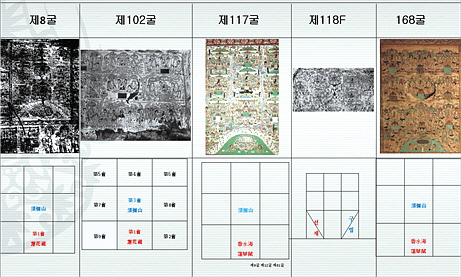

유림굴과 막고굴의 도상적 변화

「입법계품」에서 말하는 선재동자와 53선지식 역참의 장면은 일종의 부연敷衍에 해당된다. 그 이유로 12굴에서는 7처9회도와 공간적으로 분리하여 표현하였다. 이 〈선지식역참도〉는 〈화엄입법계품선재참문변상〉이라고도 불린다. 천불동 102굴(76굴)·117굴·8굴·168굴 등 9회의 배치는 12굴과 다르게 대해大海를 중심으로 좌우에 선재동자 역참의 모습을 배열하였다.

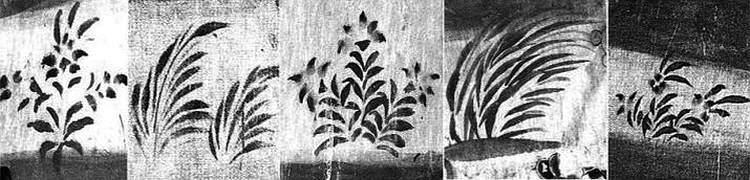

또한 원근법遠近法(Perspective)과 부감법俯瞰法 ‘편의적 투시법’의 적용 등은 112굴, 〈금강경변상도金剛經變相圖〉(중당)와 유사하다. 그러나 녹색의 완만한 토산의 모습으로 산의 형태만 잡아낸 정도의 간략한 표현은 성盛·중당대中唐代의 세련된 산수화법에 비해 오히려 퇴보한 것으로 보인다. 이 시기의 작품으로는 유림 제25굴 〈미륵경변상도〉(중당)나 제112굴 〈금강경변상도〉(중당)를 들 수 있는데, 〈금강경변상도〉의 상단은 산과 강이 어우러져 평원과 긴밀한 구도를 이루고 세련된 오행감이 전개되어 뛰어난 미감을 드러낸다.

막고굴 제335굴 〈유마힐경변상도〉(초당)에서는 마치 녹색 자갈을 떠 놓은 듯한데, 유림 제25굴 〈미륵하생경변상도〉(중당)에서는 좀 더 정교한 형태로 발전하였고, 만당 이후에는 막고굴 제196굴처럼 정형화되었다.

돈황 막고굴 당·오대 칠처구회도의 수목 표현은 수미산의 표현과 함께 비록 이전 시기의 정교함보다는 다소 떨어지지만 돈황 등지의 유림굴, 〈보현부회普賢赴會〉 벽화 원벽섭영原壁攝影(주4)의 자유로운 선묘 조형을 지니고 있어 『화엄경』 칠처구회와 〈선지식역참도〉의 특징을 시각적으로 보조해 주며, 화면의 분위기를 한껏 고조시켜준다.

<각주>

(주1) 『歷代名畵記』 卷第3, “西京寺觀等畵壁懿德寺 三門東西華嚴變竝妙, 『歷代名畵記』卷 第3, 東都寺觀等畵壁, 『大番故燉煌郡莫高窟陰處士公修功德記』龕內 … 北壁藥師淨土華嚴彌勒維摩變各一鋪….(沙州文錄收載).”

(주2) 칠처구회도라는 구도 형식이 막고굴의 〈화엄경변상도〉로써 고착화되어 간 시기는 중당中唐

시기부터였는데, 중당시기는 토번吐蕃이 돈황 지역을 점령했던 시기였다.

(주3) 중국의 선재동자와 53선지식도는 송宋대의 불국선사佛國禪師의 「문수지남도찬文殊指南圖讚」(『中國佛敎版畵』 1·2, 浙江文藝出版社, 1992, 도 30〜54 참조)과 사천四川 안악석굴安岳石窟의 원각동圓覺洞과 보정석굴寶頂石窟 화엄동華嚴洞의 상단부에 선재동자와 53선지식이 조성되어 있다.(胡文和, 「四川石窟 華嚴經系統變相的硏究」, 『敦煌硏究』 121, 1997, pp.90〜92). 그리고 산서성山西省 홍동횬洪洞懸 황승하사黃勝下寺 대웅보전 동벽에는 원대에 조성된 선재동자와 53선지식도가 있고, 태원시太原市 숭선사崇善寺 대비전大悲殿에도 명明대에 조성된 선재동자와 53선지식도가 있었으나 현재는 소실되었다.(山西省古建築保護硏究所, 『山西寺觀壁畵』, 文物出版社, 1997, 도 210, 211, 212, 222, 도판 설명, pp.314〜315 참조).

(주4) 蘇瑩輝, 「樹立形象的歷史-敦煌壁畫在中國繒畫史上之地位」, 「故宮文物」 , 月刊 第1卷 第2輯, 國立故宮博物院, 台北, 1981年.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

법안문익의 생애와 일체현성一切見成의 개오

중국선 이야기 54_ 법안종 ❶ 중국은 당조唐朝가 망한 이후 북방에서는 오대五代가 명멸하고, 남방에서는 십국十國이 병립하는 오대십국의 분열기에 들어서게 되었고, 이 시기에 남방에…

김진무 /

-

무엇이 너의 본래면목이냐

오래전 이런저런 일로 서울을 오르내릴 때, 조계사 길 건너 인사동으로 가는 길목에 있는 한 이층집 벽면에 벽을 가득히 타고 올라간 꽃줄기에 주황색 꽃잎들이 다닥다닥 붙어서 장관을 이루고 있었는데, …

원택스님 /

-

검선일여劍禪一如의 주창자 다쿠앙 소호

일본선 이야기 21 일본 역사의 특이점은 1192년 가마쿠라 막부로부터 1868년 메이지 혁명에 이르기까지 무사의 통치가 장기간 이어졌다는 점이다. 왕이 존재함에도 …

원영상 /

-

붓다, 빛으로 말하다

밤하늘 남쪽 깊은 은하수 속, 용골자리 성운은 거대한 빛의 요람처럼 숨 쉬고 있다. 제임스 웹 우주망원경의 적외선 눈은 그 안에서 막 태어난 별들의 울음과 죽음을 준비하는 거대한 별의 고요한 숨을 …

보일스님 /

-

‘마음 돈오’와 혜능의 돈오견성 법문

보리달마菩提達磨는 인도에서 건너와 중국에 선법禪法을 전한 초조로 알려져 있다. 이후 중국 선종은 『능가경』에 의거하는 달마-혜가慧可 계열의 선 수행 집단인 능가종楞伽宗, 선종의 네 번째 조사[四祖]…

박태원 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.