[작고 아름다운 불교의례 ]

용상방 ❷ 공양주를 시켜주면 이 절에 있고

페이지 정보

구미래 / 2025 년 9 월 [통권 제149호] / / 작성일25-09-04 15:31 / 조회40회 / 댓글0건본문

결제 전날 저녁이면 안거 대중 전원이 대방에 모여서 용상방을 짠다. 먼저 선방을 이끌어갈 실무자로 입승立繩을 추대한 다음, 그의 주도로 용상방 소임을 하나씩 구성해 나간다. 하판 스님 둘이 죽비 얹은 경상을 새 주인 앞에 놓고 삼배를 올리면, 입승은 죽비를 잡고 한철 선방 대중을 통솔해 나갈 책임을 부여받게 된다.

규율을 맡은 소임들

입승은 목수가 나무를 다룰 때 먹줄[繩]을 쳐서 재단한다는 뜻에서 온 말이다. 이에 ‘판단의 척도’를 상징하여, 선방 규율을 맡아 대중을 이끄는 소임을 일컫는 말로 쓰고 있다. 중국의 선종 총림에 정식 수좌 외에 ‘입승수좌立僧首座’라는 직책이 있는데, 우리나라에 와서 ‘立繩’으로 바뀐 경우이다. 입승은 죽비를 쳐서 입선入禪·방선放禪·경행經行 등을 알리고, 대방에서 일어나는 문제를 책임지고 이끌어나가게 된다.

총림에선 ‘대중을 기쁘게 한다’라는 의미로 입승 대신 열중悅衆이라 부른다. 같은 역할이라도 기강만 강조하기보다 대중의 뜻을 받들어 원만하게 일을 처리한다는 뜻을 담았다. 일반 선원은 ‘입승’, 총림 선원은 ‘열중’으로 용상방에 오르는 것을 볼 때, 총림의 경우 방장을 위시해 노장 스님들이 많기 때문인 듯하다.

대개 용상방에서 선덕禪德·선현禪賢·한주閒主 등의 상판 다음에 입승이 오나, 맨 앞에 두기도 한다. 그만큼 전체 대중의 정진을 위해 신경을 써야 하는 직책이기 때문이다. 선방 안에서 많은 대중이 석 달간 정진하다 보면 뜻하지 않는 일이 생기기도 하니, 입승의 역량에 따라 원만하게 넘어가거나 그렇지 못할 수도 있다. 따라서 승랍이나 세수世壽보다는 소임에 적합한 인물인지에 초점을 두고 정해진다. 자신의 정진에 오롯이 집중할 수 없으니 선객들은 입승을 일종의 보살행이라 보기도 한다.

총림 선방엔 일반 선방에 없는 유나維那 소임이 있다. 유나는 대중의 수행을 독려·감독하고 이끄는 핵심 직책으로, 규율과 관련된 소임이 ‘유나-열중’의 상하 체계를 이룬다고 봐도 좋을 것이다. 당송시대의 유나는 총림의 기강과 규율, 행사 진행 등을 맡고 사법권·판결권을 지녀 권한이 광범위하였다.

부처님 당시에도 안거의 대표 소임을 유나가 맡았다. 『십송률十誦律』 와구법臥具法에는 사위성 기원정사祇園精舍에서 하안거에 모인 비구들을 위해 필요한 소임을 하나씩 만들어 나가는 과정이 기록되어 있다.

그때 기타림祇陀林의 승방에는 시간을 알려주고 창언唱言하는 시각을 일러주는 이도 없었고, 건치楗稚를 치는 이도 없었고, 강당이나 후원을 청소하고 보수하는 이도 없었고, 순서대로 돌아가며 평상이나 의자를 깔아 놓는 이도 없었고, 과일이나 채소를 씻는 이도 없었고, 식초에 벌레가 생기는지 살피는 이도 없었고, 공양할 때 물을 돌리는 이도 없었고, 대중이 소란스럽게 떠들 때 손가락을 튕기는 이도 없었다.

제자가 이를 부처님께 말씀드리자, 각각의 일을 맡아볼 비구를 정하고, 이들을 총감독할 인물로 유나를 뽑게 한 것이다. 유나는 법도를 뜻하는 ‘유維’와, ‘일을 지시한다’라는 뜻의 범어 ‘갈마다나羯磨陀那’의 ‘나那’를 합한 말로, 법에 맞도록 일을 처리해 나가는 우두머리임을 알 수 있다. 아울러 유나와 각 소임의 자격 기준을 알려준 뒤 대중 스스로 의논해 뽑도록 하여, 빈틈없고 합리적인 방식이 오늘날까지 이어질 수 있었던 셈이다.

조심스러운 상판 스님들

용상방 소임은 당송시대에 총림을 운영하기 위해 구성한 직책으로, 우리나라에 들어와 안거 소임으로 활용하면서 그에 맞도록 재편되었다. 지금도 큰 틀은 같지만, 사찰 형편에 따라 조금씩 체계가 다르다.

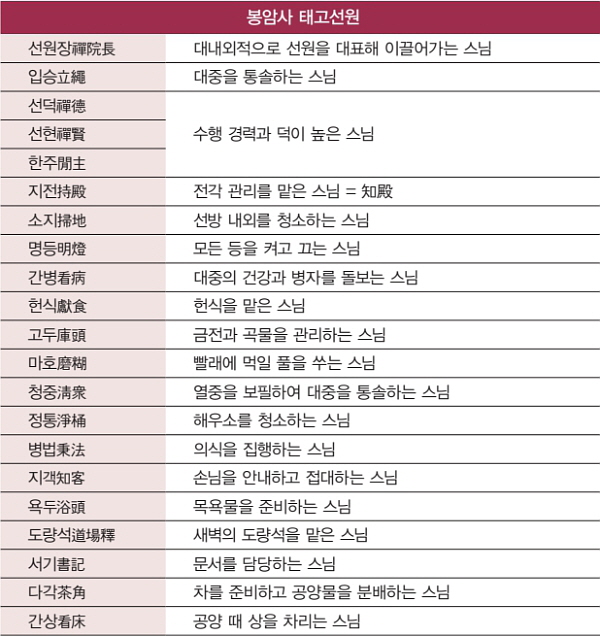

조계종 특별선원인 봉암사의 태고선원太古禪院을 통해 용상방에 오르는 선방 소임의 대강을 살펴보자. 봉암사는 대중선방인 태고선원 외에 사중의 여러 곳에서 안거 정진하는데, 2024년의 동안거에 든 스님은 모두 58명이었다. 그 가운데 태고선원의 32명을 중심으로 남훈루에 11명, 원로선원에 8명이 안거에 들었고, 6명은 토굴에서 각각 정진하였다. 방함록에 기록된 태고선원 32명의 대중 소임을 중심으로, 맡은 일의 내용을 살펴보면 다음과 같다.

하나의 소임을 두 명 이상 맡기도 하면서 총 21종의 소임으로 구성하였다. 이 가운데 어간御間 자리의 선덕·선현·한주 등은 대중의 모범이 되는 정신적 지도자에 해당하여, 소임이라기보다는 존칭의 성격이 크다. 하판은 상판의 구참舊參을 보고 따라 하니, 이들 상판 스님은 늘 조심스럽게 대중을 의식하며 공부 분위기가 흐트러지지 않도록 신경을 써야 한다. 한주는 상황에 따라 소임을 겸하기도 하는데, 태고선원의 경우 한주뿐만 아니라 선현·한주 가운데 12명의 스님이 명등·지전·소지·간병 등의 구체적인 소임을 맡았다. 상징적 존재에 머물지 않고 실제 대중을 수발하는 임무를 함께한 것이다.

어간을 제외한 모든 소임은 일의 성격이 뚜렷하며, 대중이 한 공간에서 정진할 때 꼭 필요한 일들로 구성되어 있음을 알 수 있다. 주생활·의생활과 관련해서는 선방의 관리와 청소를 비롯해 대중의 목욕물을 준비하고 해우소를 청소하는 일, 내등·외등의 불을 켜고 끄는 일, 장삼에 먹일 풀을 쑤는 일, 곳간을 관리하는 일을 두었다. 공양 때 상을 보고 차를 준비하는 식생활 관련 소임을 비롯해, 아픈 이를 돌보고 손님을 안내하는 일, 도량석을 돌고 문서를 기록하며 의식을 집전하는 일까지 어느 하나 소중하지 않은 소임이 없다.

용상방에 오르는 소임 또한 시대에 따라 바뀌게 마련이다. 자급자족하던 시절에는 선방에도 훨씬 많은 소임이 있었다. 물을 길어 쓰고 아궁이에 불을 지폈기에 수두水頭·화두火頭를 두었고, 옛 선방의 필수용품인 화롯불을 꺼뜨리지 않고 맡아볼 노두爐頭도 있었다. 특히 후원後院 소임의 경우, 원주는 본채 스님의 몫이고, 선방에는 별좌·공양주·채공 등을 두어 돌아가며 맡는 곳이 많았다.

복 짓는 소임들

세간의 관점으로 소임의 성격을 볼 때 해우소를 청소하는 정통이 가장 궂은일이다. 소임은 상판·중판·하판에 따라 대략 구분하는 것이 승가의 불문율이고, 이처럼 수행 경력과 나이를 안배해 일을 나누는 규범은 출가·재가의 구분 없이 합리적으로 여겨진다.

그런데 태고선원의 정통 소임은 각각 승랍 36년·22년의 70대와 60대의 중판 스님 두 분이 맡았다. 승랍과 세수世壽로 보아 하판에 해당하는 아래 스님이 열 명 정도 있는데도 그러했다. 그뿐 아니라 상판의 선현·한주들 가운데 청소하는 소지, 안팎의 불을 켜고 끄는 명등, 풀을 쑤는 마호 등이 수두룩하다.

그 이유는 일이 힘들고 궂을수록 대중복大衆福을 더 많이 짓는다고 보아 자원하는 스님이 많기 때문이다. 따라서 아예 헌식과 명등은 상판, 마호와 정통은 중판, 시자侍者와 다각은 하판에서 맡는 식으로 정해 둔 것 또한 선방의 불문율이라 한다. 대중을 위해 뒷바라지하는 공덕을 그만큼 소중하게 여기는 출가 수행자들의 비범한 셈법이다. 이와 관련해 천은사 주지 동은스님은 다음과 같이 회고하였다.

봉암사 선방에 살 때다. 그땐 스님들이 공양주를 살았는데 나도 공양주 지원을 했다가 대기 순번으로 밀려나 기다려야 할 정도였다. 한여름 땀을 비 오듯이 흘리며 가마솥에 장작불로 공양을 짓는 일은 여간 힘든 일이 아니다. 그럼에도 불구하고 그런 일을 먼저 하겠다는 것은 공덕을 짓고자 하는 마음에서다.

스님의 말처럼 “하소임으로 대중공양을 많이 올리면 수행에 장애가 없다.”라는 승가의 담론이 전한다. 이는 음식뿐 아니라 대중을 위한 모든 울력을 수행으로 여겨온 스님들의 삶이 반영된 것이라 하겠다. 특히 정진의 밑거름인 대중공양의 뒷바라지가 무량한 공덕을 지니는 것이라 여기며, 수행의 방편으로 공양주를 자청하는 경우가 많았다. 선방을 찾아와 방부를 들이면서 “공양주를 시켜주면 이 절에 살고, 안 시켜주면 다른 절로 가겠습니다.”라는 조건을 다는 스님도 있었다.

그런가 하면 1943년 여름, 법주사 복천암 선방에서는 그 절의 가장 어른인 조실祖室이 하안거 대중의 공양주를 자청하였다. 당시 성철스님과 함께 여러 선객이 모여 소임을 의논할 때, 옆에서 지켜보던 조실이 “모인 스님들 면면을 보니 든든합니다. 이번에는 내가 공양을 맡을 테니 여러분은 공부나 하십시오.”라고 한 것이다.

큰 어른께 힘든 소임을 맡길 수 없어 민망해하던 차에 성철스님이 나섰다. ‘어른의 뜻을 받들어 더 열심히 정진할 것’을 다짐하며, 대신 자신이 먼저 보름간 공양주를 하겠다고 한 것이다. 당시 성철스님은 생식 중이었지만 공양주 역할을 잘 해내었고, 선객들은 한철 조실이 지어준 공양을 얻어먹었다.

공양과 관련해 대중에게 즐거움을 주는 소임이 다각이다. 다각은 쉬는 시간에 차를 내는 일뿐 아니라, 대중공양 보시가 들어왔을 때 고루 분배하는 일도 맡았다. 결제철의 선방에는 인연 있는 스님과 신도들이 수행을 격려하며 대중공양을 올리곤 했는데, 예전에는 찹쌀·김·미역이 주를 이루고 과일·떡·빵 등도 더러 있었다.

선방의 공양 문화는 철저한 평등 공양이니 다각은 무엇이든 똑같이 나누었다. 과일이 하나씩 돌아가지 않을 땐 수대로 계산해서 한 쪽씩 등분했고, 김도 한두 장씩 나눠주면 각자 밥을 싸 먹었다. 따라서 다각은 소임의 성격상 하판 가운데 싹싹한 젊은 스님이 맡는데, 이러한 선방 정서를 모른 채 엉뚱한 소임이 나오기도 하였다. 선방 경험이 별로 없는 상판의 노장이 하심으로 다각을 자원할 경우, 대중은 오히려 그를 모시는 마음으로 어색한 차담이 된다는 것이다. 엄정하면서 유쾌한 선방의 수행생활이 그려지는 대목이다.

선방에 대중이 없으면 용상방을 짤 수 없고, 결제·해제도 없다. 오롯이 선방에 함께한 대중만이 아니라 길을 닦아놓은 이들, 언젠가 같은 길을 가게 될 이들까지 선객들은 서로서로 대중으로 의지하여 수행한다. 높은 벽에 용상방을 걸고, 각자 법명이 적힌 선반 자리에 발우가 정갈하게 놓이면서 본격적인 안거가 시작된다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

법안문익의 생애와 일체현성一切見成의 개오

중국선 이야기 54_ 법안종 ❶ 중국은 당조唐朝가 망한 이후 북방에서는 오대五代가 명멸하고, 남방에서는 십국十國이 병립하는 오대십국의 분열기에 들어서게 되었고, 이 시기에 남방에…

김진무 /

-

무엇이 너의 본래면목이냐

오래전 이런저런 일로 서울을 오르내릴 때, 조계사 길 건너 인사동으로 가는 길목에 있는 한 이층집 벽면에 벽을 가득히 타고 올라간 꽃줄기에 주황색 꽃잎들이 다닥다닥 붙어서 장관을 이루고 있었는데, …

원택스님 /

-

검선일여劍禪一如의 주창자 다쿠앙 소호

일본선 이야기 21 일본 역사의 특이점은 1192년 가마쿠라 막부로부터 1868년 메이지 혁명에 이르기까지 무사의 통치가 장기간 이어졌다는 점이다. 왕이 존재함에도 …

원영상 /

-

붓다, 빛으로 말하다

밤하늘 남쪽 깊은 은하수 속, 용골자리 성운은 거대한 빛의 요람처럼 숨 쉬고 있다. 제임스 웹 우주망원경의 적외선 눈은 그 안에서 막 태어난 별들의 울음과 죽음을 준비하는 거대한 별의 고요한 숨을 …

보일스님 /

-

‘마음 돈오’와 혜능의 돈오견성 법문

보리달마菩提達磨는 인도에서 건너와 중국에 선법禪法을 전한 초조로 알려져 있다. 이후 중국 선종은 『능가경』에 의거하는 달마-혜가慧可 계열의 선 수행 집단인 능가종楞伽宗, 선종의 네 번째 조사[四祖]…

박태원 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.