[세계불교는 지금]

미얀마 ❷ 시민불복종운동과 무장 저항 속의 미얀마 불교

페이지 정보

정기선 / 2025 년 9 월 [통권 제149호] / / 작성일25-09-04 15:43 / 조회45회 / 댓글0건본문

이 글은 지난 호의 ‘재난과 싸우는 미얀마 불교’에 이어 연속 기획으로 기고되는 두 번째 글이다. 전편에서 알아본 것처럼 미얀마는 자연재해와 정치적 재난이 겹친 ‘복합 위기’ 상황 속에서 불교계가 단순한 신앙공동체를 넘어 지역사회의 회복과 연대를 이끄는 사회적 행위 주체로 기능하고 있었다. 이번 글에서는 그 연장선에서 미얀마 불교계가 쿠데타 이후 군부와의 담합, 민주주의 진영과의 연대, 그리고 제3의 실천적 참여불교 노선을 어떻게 택하고 있는지를 몇 가지 사례와 불교문화적 개념을 중심으로 살펴본다.

내전의 한가운데 선 불교

2021년 2월 1일, 미얀마에서 발생한 군부 쿠데타는 국가를 단순한 정치적 위기를 넘어 사실상 내전 상태로 몰아넣었다. 쿠데타 직후, 해산된 의회의 일부 의원들과 소수민족 지도자들은 연방의회대표위원회(Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH)를 조직하여 임시 대의회 형태로 군부에 저항하기 시작했다. 이러한 격동 속에서 미얀마 시민들은 시민불복종운동(Civil Disobedience Movement, CDM)을 실행하는 한편 국민통합정부(National Unity Government, NUG)를 수립한 후, 각 지역의 청년 저항 세력, 일반 시민과 일부의 군 탈영병 및 각 소수민족무장조직(Ethnic Armed Organization, EAO)과 연합하여 자체적인 무장 조직인 국민방위군(People’s Defense Force, PDF)을 결성하였으며, 나아가 국제외교전까지 다양한 방식으로 군부에 저항하고 있다.

이에 대응하여 쿠데타 군부는 친군부 민병대인 퓨소티(Pyusawhti)를 강화하였는데, 이 조직은 일부 전직 군인, 극우 불교 민족주의자들, 심지어 지역의 불량배까지 포함된 군부의 하위 무장단체로서, 지역사회에서 반군부 세력에 대한 탄압을 주도하고 있다. 특히 이들은 군부가 장악하기 어려운 지역에서 작전을 수행하기도 하며, 민간인을 대상으로 폭력과 협박 등을 행사하여 공포와 분열을 조장하고 있다는 비난을 받고 있다. 이외에도, 군부는 불교애국협회(MaBaTha)와 같은 극우 성향 불교 민족주의 단체와의 협력과 후원을 통해 종교적 정당성 확보를 시도하고 있다.

불교의 정치적 유산

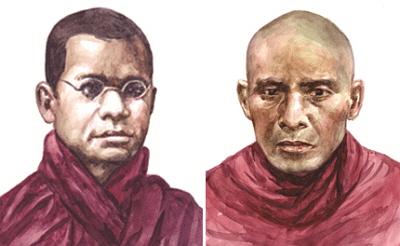

사실 미얀마 불교는 영국 식민지 시기 이후 정치 저항의 중심축으로 기능해 왔다. 1920년대 식민지 교육시스템을 비판하며 탄생한 민족교육운동, 반식민지 투쟁과 연설로 투옥되어 옥사한 두 승려 우오타마(U Ottama)와 우위짜라(U Vicara)의 순교, 1930년대의 도바마 아시아용(우리 버마인 협회) 운동은 모두 불교 승가의 참여를 동반했다. 특히 1946년 항영抗英 대법회에서 승려들은 민족독립과 불교의 연계를 강조했고, 이 전통은 이후 1988년 민주화운동과 2007년의 ‘사프란 혁명’까지 이어진다.

이러한 운동은 단순히 승려들이 거리로 나섰다는 물리적 참여에 그치지 않고 불교의 계율과 자비, 중도사상이 어떻게 사회적 불의에 저항할 수 있는 수행 윤리로 전환되는지를 보여준 것으로, 참여불교(Engaged Buddhism)의 동남아시아적 표현으로 평가될 수 있다.

2007년의 사프란 혁명은 경제 악화와 연료 가격 급등에 대한 반발로 시작되었으나, 수천 명의 승려들이 거리로 나서면서 종교적 윤리와 사회정의의 연계를 명확히 드러낸 사건이었다. 이 당시 승가 내부에서는 “군부의 폭압에 대한 지혜로운 침묵은 때때로 더 큰 죄악이다.”라는 인식으로 승가의 정치적 침묵을 경계했다. 이와 같은 역사적 맥락에서 볼 때 2021년 이후 승가의 반응은 단순한 정치적 입장 표명이 아닌 불교윤리의 내부 균열로 해석할 수 있다.

권위의 담론: 폰(Hpon, 축적된 능력)과 꾸토(Kutho, 공덕)

공덕 추구의 불교를 견지하는 미얀마불교의 신행에서 가장 일반화된 개념은 ‘폰(hpon)’과 ‘꾸토(kutho)’이다. 미얀마의 불교와 정치에 관한 연구를 진행했던 월튼(Walton)은 미얀마의 정치사상이 서구의 권리 중심 질서와 달리, 공덕(kutho)과 이로 인해 축적된 능력(hpon)에 기반한 질서의 유지로 정당화된다고 보았다.(주1)

‘폰(hpon)’은 빨리어의 푸냐(puñña)에 해당하는 개념으로, 일반적으로 과거 생에서 쌓은 공덕功德으로 축적된 능력을 의미한다. 그런데 미얀마에서는 이 개념이 개인 간 사회적 위계나 권력, 지위, 심지어 인종 간의 차등까지도 정당화하는 메커니즘으로 기능한다. 권력자는 자신이 높은 지위를 가진 이유는 전생의 축적된 공덕인 ‘폰(hpon)’에 의한 것이라 설명한다.

이에 따라 권력자는 자신들의 통치가 단지 힘에 의한 것이 아니라, 불교적 질서에 따른 정당한 결과임을 주장할 수 있게 된다. 즉 통치자는 단지 제도적 대표자가 아니라, 도덕적·수행적 자격을 갖춘 존재로 간주되며, 그가 지닌 권력의 정당성은 ‘폰(hpon)’과 ‘꾸토(kutho)’에 의한 것이라는 관념이 사람들에게 광범위하게 공유되는 것이다. 이러한 관념은 사회적 위계질서를 자연화하며, 권력의 집중과 비민주적 구조를 도덕적 질서로 정당화하는 기제 역할을 한다. 그러나 이러한 ‘폰(hpon)’ 중심 담론은 불교의 평등성과 자비 정신을 왜곡하며, 군부 독재와 사회 불평등을 유지하는 이데올로기적 수단으로 기능하는 위험성이 있다. 왜냐하면 미얀마의 평범한 시민들은 이러한 담론에 내면화되어, 권력에 저항하기보다 운명론적으로 수용하는 경향을 보이기 때문이다.

‘꾸토(kutho)’는 개인이 현재 삶에서 불교적 공덕을 쌓기 위한 여러 행위를 의미한다. 사찰이나 불탑의 건립, 승려에의 공양 등 삼보에 대한 보시는 매우 큰 공덕을 가져오는 행위로써 내세적 복은 물론 현세적 권위와 사회적 인정을 획득하는 중요한 불교 수행으로 여겨졌다. 따라서 왕조시대부터 권력자들은 대중 앞에서 대규모의 불사나 보시를 통해 자신의 도덕적 우월성을 드러내고 정치적 정당성을 강화해 왔다.

질서의 불교: 군부와 종교권력의 결탁

본래 불교 교리는 업業의 결과가 각 개인에게 평등하게 작용하며, 출신이나 지위에 상관없이 해탈의 가능성을 인정하고 있다. 그러나 미얀마 군부정권하에서 ‘폰(hpon)’과 ‘꾸토(kutho)’는 이러한 평등성보다 불평등의 질서화와 권력의 정당화에 더 무게를 두는 방식으로 작동해 왔다.

1962년 네윈(Ne Win)의 쿠데타 이후 불교를 체제 유지의 핵심 담론으로 삼은 군부는 사원 건립, 장로승 시봉, 대규모 불탑 건립 등을 통해 ‘공덕’을 축적하고, 이에 기반해 ‘축적된 능력(hpon)’을 지닌 통치 주체로서의 정당성을 주장해 왔다. 군부 수장들은 종종 장로승과의 동행 사진을 공개하고, 국영 매체에서는 “질서와 계율의 수호자”로 묘사되었다. 사실 미얀마에서 군사정권이 60년 이상 지속되는 데에는 바로 이 같은 위계 구조의 메카니즘에 기반하고 있기에 가능한 것이다.

이러한 담론의 기반하에서 대표적인 장로승인 시타구 사야도(Sitagu Sayadaw)는 종교적 역할을 넘어 정치적으로도 군부와 가까운 행보를 보여 민중들의 비판을 받았다. 또한 과거 로힝야족 학살에 가담했던 군 장교들을 위한 설법에서 고대 스리랑카의 왕인 두투게무누와 타밀족의 전쟁 고사(주2)를 예로 들며 로힝야족을 비인간화함으로써 사실상 군부의 종교 정당화에 협력하였다.

또 다른 사례로 극우 불교승려였던 위라투(Wirathu)는 969운동과 MaBaTha를 주도하며 이슬람 혐오를 확산시켰으며, 군부를 불교 문명의 수호자로 묘사함으로써 반민주적 질서를 종교적으로 정당화하였다. 나아가서 불교국가를 지키기 위한 투쟁은 곧 불법을 수호하는 것이라 주장하면서 폭력 정당화의 언어를 불교 내부로 끌어들였다.

그의 활동은 국제사회로부터 많은 비판을 받았지만, 군부는 그를 일정 부분 보호함으로써 반이슬람 정서를 정치적으로 활용했다. 또 다른 극우 승려인 파욱꼬토(Pauk Ko Taw)는 군부가 민주 진영과의 국지전에서 연일 패배하자 군부 지도자인 민아웅 흘라잉을 무능력자라 비판하면서 군부 2인자인 소윈(Soe Win)을 추켜세우는 발언을 하기도 했다.

저항의 불교: 시민불복종운동과 함께한 승가

군부의 불교 담론과 달리 대척점에 있는 민주 진영에서는 ‘hpon’과 ‘kutho’의 개념을 받아들이면서도 군부의 권위가 진정한 ‘hpon’의 결과가 아니라, 폭력과 탐욕에 의한 위선적 연출이라고 비판한다. 즉 군부 인사들의 불사는 진정한 공덕의 축적이 아니라 홍보 목적의 위선적 행위라 인식하고 있는 것이다. 일부 수행자들은 진정한 공덕은 고통받는 자들과 함께하는 데 있는 것이며, “불의한 권력에 침묵하는 것도 악업”이라고 주장하면서 공덕의 개념을 재정의하고 있다.

쿠데타 직후, 미얀마 전역의 일부 승려와 사찰은 군부 주도의 법회에 불참하고, 거리 시위와 시민불복종운동에 동참하였다. 특히 사가잉, 만달레이, 마궤 등지의 장로승들은 군부에 대한 공개적인 불복종을 선언하였으며, 일부 사찰은 은신처와 야전병원으로 사용되기도 했다. 미야와디 사야도(Myawaddy Sayadaw)는 극우 승려 위라투와 마바타를 후원한 군부를 ‘강도와 도둑’이라고 비판하였는데 후일 쿠데타 군부에 의해 투옥되어 승적을 박탈당한 후 2년 형을 선고받았다.(주3) 이들은 군부의 폭력을 ‘계율 위반’으로 간주하며, 자애(metta)와 비폭력(ahimsa)의 원리를 민주주의 가치와 연결지었다. 또한 도시 및 지방의 젊은 승려들은 시민들의 고통에 민감하게 반응하며, 참여불교(Engaged Buddhism)의 노선에 따라 다양한 형태의 연대 활동을 전개했다.

사가잉과 만달레이 지역에서는 일부 수행자들이 피난민 구호, 교육 프로그램 운영, 반폭력 설법 등을 통해 지역사회와의 유대를 강화하며 국민방위군과 간접적으로 연계된 활동을 펼쳐 왔는데, 이는 상좌부불교 내부에서 새로운 수행 윤리의 가능성을 탐색하는 흐름으로 주목받는다. 특히 사가잉 지역은 신진 승가의 적극적인 활동이 두드러지는 곳으로, 이들은 국민방위군에 대한 공개 축원, 지역사회 교육, 구호 활동을 주도하고 있다. 이들은 “비폭력의 수행과 사회적 정의는 분리될 수 없다.”는 입장을 공유하며, 수도원을 단지 법당이 아니라 공동체 복원의 중심지로 기능하게 하였다.

국민통합정부는 불교적 언어를 통해 스스로의 정당성을 확보하고자 자비와 정의, 평등이라는 불교윤리를 공적 담론에 도입하며, 군부가 독점했던 불교의 상징 자원을 민주주의 진영에서도 재해석하고 있다. 또한 공식 연설과 의례에서 “불법佛法을 수호하는 민주주의”를 강조하며, 국민방위군 구성원들을 위한 위령법회, 축복 의식 등을 수행하였다. 일부 장로승은 국민방위군 전사자들의 명복을 비는 법회에 참여하거나 연방군 창설을 위한 축원문을 낭송하며, 불교의 윤리를 자비의 정치와 연대의 윤리로 재구성하려는 시도를 보였다.

질서인가 침묵인가?

미얀마의 내전은 단순한 정치권력의 충돌이 아니다. 그것은 불교윤리와 수행의 현대적 재정의, 침묵과 저항 사이의 균형, 고통에 대한 자비의 실천 가능성을 되묻는 위기의 장이다. 군부는 불교를 전통과 질서의 상징으로 전유하려 하였고, 일부 장로승은 이에 협조함으로써 ‘질서의 불교’를 대표하였다. 반면 민주진영과 시민불복종운동, 그리고 무장저항 내 일부 진영은 불교의 자비와 정의 개념을 재해석하여 ‘저항의 불교’를 실천하고 있다.

그렇지만 미얀마 승가가 2007년에 보여주었던 군부에 대한 적극적인 비판은 기대하기 어렵다. 오히려 쿠데타가 4년이 지난 지금 저항 운동과 내전에 피로가 쌓이고 있으며, 특히 도시지역의 경우 폭력적인 저항을 수용하고 정권에 공개적으로 도전할 경우 발생할 결과를 감수해야 하기에 세속적인 정치 운동을 지지하기를 꺼리는 사람들이 늘어나고 있다. 필자와 계속 연락을 주고받던 미얀마의 젊은 스님에 의하면 국민통합정부에서 추진하는 다민족, 다종교 사회 건설에 대해 회의적인 인식을 가진 스님들이 늘어나는 추세라고 한다.

이 같은 내부 문제 외에도 미국과 중국, 아세안을 비롯한 외세의 움직임도 군부와 국민통합정부의 노선에 큰 영향을 미치고 있다. 중국은 이미 미얀마를 인도양 진출의 교두보로 삼고 군부의 외교 및 경제적 후원자가 되었다. 이에 대해 미국은 인도-태평양 전략 차원에서 중국을 견제하기 위해 군부를 제재하고 민주 진영을 지원해 왔지만, 최근 트럼프 정부는 알 수 없는 이유로 군부 관련 인사 4명을 제재에서 해제했다. 이외에도 인접 국가연합인 아세안(ASEAN)은 군부와 국민통합정부 사이에서 형식적인 중재자에 머물고 있어 미얀마의 정치적 미래는 사실 매우 어려운 상황이다.

그럼에도 불구하고 결국 “불교는 누구의 편인가?”라는 질문보다 더 근본적인 것은, “불교는 무엇을 더 중시해야 하는가?”일 것이다. 이것은 정치적 선택이 아닌 불교 전통의 윤리적 태도의 문제이기 때문이다. 미얀마의 불교는 지금, 도덕적 우주의 균열 속에서 새로운 경로를 모색하고 있는 듯이 보이며, 이 길은 미얀마 사회의 미래 윤리와 깊이 연결되어 있다. 그리고 그 노정은 고통받는 민중들의 삶 속에서 함께 호흡하는 자비의 길이 되어야 하지 않을까 생각해 본다.

<각주>

(주1) Walton, Matthew J, Buddhism, Politics and Political Thought in Myanmar, Cambridge University Press, 2016, p.36.

(주2) Mahavamsa에 의하면 고대 스리랑카의 왕이었던 두투게무누가 타밀족과의 전쟁으로 수많은 사람이 죽은 것에 대해 후회하자 당시 장로들이 “그들은 불신자와 사악한 삶을 사는 사람들로서 짐승보다 더 귀중할 것이 없습니다. 하지만 당신은 여러 가지 방법으로 부처님의 교리를 영광스럽게 할 것입니다. 그러니 당신의 마음에서 근심을 버리십시오.”라고 말했다. Geiger(2014), Mahavamsa, p.178.

(주3) https://en.wikipedia.org/wiki/Myawaddy_Sayadaw

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

법안문익의 생애와 일체현성一切見成의 개오

중국선 이야기 54_ 법안종 ❶ 중국은 당조唐朝가 망한 이후 북방에서는 오대五代가 명멸하고, 남방에서는 십국十國이 병립하는 오대십국의 분열기에 들어서게 되었고, 이 시기에 남방에…

김진무 /

-

무엇이 너의 본래면목이냐

오래전 이런저런 일로 서울을 오르내릴 때, 조계사 길 건너 인사동으로 가는 길목에 있는 한 이층집 벽면에 벽을 가득히 타고 올라간 꽃줄기에 주황색 꽃잎들이 다닥다닥 붙어서 장관을 이루고 있었는데, …

원택스님 /

-

검선일여劍禪一如의 주창자 다쿠앙 소호

일본선 이야기 21 일본 역사의 특이점은 1192년 가마쿠라 막부로부터 1868년 메이지 혁명에 이르기까지 무사의 통치가 장기간 이어졌다는 점이다. 왕이 존재함에도 …

원영상 /

-

붓다, 빛으로 말하다

밤하늘 남쪽 깊은 은하수 속, 용골자리 성운은 거대한 빛의 요람처럼 숨 쉬고 있다. 제임스 웹 우주망원경의 적외선 눈은 그 안에서 막 태어난 별들의 울음과 죽음을 준비하는 거대한 별의 고요한 숨을 …

보일스님 /

-

‘마음 돈오’와 혜능의 돈오견성 법문

보리달마菩提達磨는 인도에서 건너와 중국에 선법禪法을 전한 초조로 알려져 있다. 이후 중국 선종은 『능가경』에 의거하는 달마-혜가慧可 계열의 선 수행 집단인 능가종楞伽宗, 선종의 네 번째 조사[四祖]…

박태원 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.