[거연심우소요]

명필의 묵향으로 멋을 더하는 도량

페이지 정보

정종섭 / 2025 년 5 월 [통권 제145호] / / 작성일25-05-04 21:29 / 조회13회 / 댓글0건본문

거연심우소요 55_ 대흥사 ❸

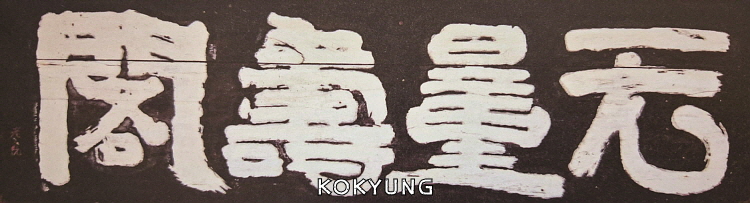

형조판서 등 여러 판서를 거친 신관호 선생은 격변하는 세계정세 속에서 1866년 병인양요丙寅洋擾 때에는 총융사로 역할을 하였고, 1875년 운요호雲揚號 사건 이후 일본과 강화도조약江華島條約(=朝日修好條規, Japan-Korea Treaty of 1876)을 체결하는 일도 도맡아 하게 되는데, 스승은 1856년에 이미 불귀不歸의 몸이 되어 역사의 이 장면은 보지 못하게 된다. 대광명전 뒤쪽에는 동국선원東國禪院의 건물이 있다. 「東國禪院」의 현판은 추사 선생이 해서로 써서 초의선사에게 보낸 것이다.

대흥사의 가람배치

북원 구역에 들어가면 바로 앞에 5칸으로 된 우람한 2층 누각과 그 바로 뒤편에 불전이 보인다. 누각의 이름은 침계루枕溪樓인데, 계곡물을 베고 있다는 뜻으로 다분히 문인적 취향에 어울리는 유가적인 이름이다. 침계루 앞을 흐르는 계류 위에는 붓다의 세계로 인도하는 아치모양의 석교石橋로 된 심진교가 놓여 있는데 잘 다듬은 돌난간까지 아름다운 모습을 하고 있다.

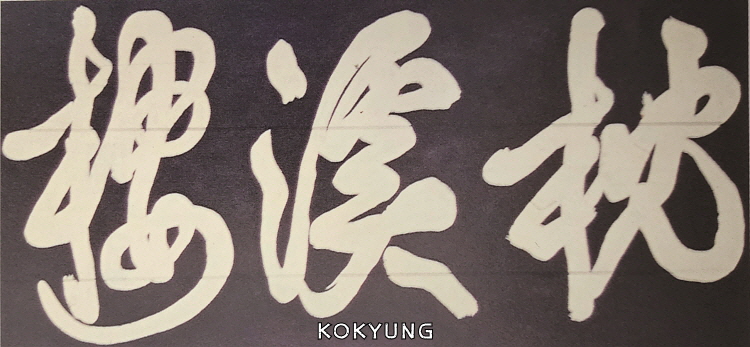

이 누각을 지나면 바로 붓다의 공간으로 들어가게 되므로 보제루普濟樓, 우화루雨花樓, 보화루寶華樓 정도의 이름이 더 어울리는 것 같다. 송광사松廣寺에도 침계루라는 누각이 있다. 해탈문이 아래쪽 남원 구역의 시작점에 있으니 이 침계루가 해탈문(=불이문)의 역할을 하는 것은 아니다. 판문板門을 단 침계루에는 큰북, 목어, 운판 등이 걸려 있고, 대흥사를 방문한 문인들이 남긴 시판들이 가득 차 있다. 여기에 걸려 있는 「枕溪樓」라고 활달하게 쓴 현판은 원교圓嶠 이광사李匡師(1705∼1777) 선생의 글씨이다. 그 뒤쪽에는 「圓宗大伽藍」이라는 현판이 걸려 있다.

침계루의 좌우로는 승려들이 머무는 백설당白雪堂과 세심당洗心堂이 있다. 현재의 백설당은 20세기 초 중건한 것이다. 현재 걸려 있는 「白雪堂」의 현판은 김성근 선생이 해서체로 쓴 것이다. 쾌활하게 쓴 이 현판에는 미불 서풍을 머금은 해사풍이 완연하게 나타나 있다.

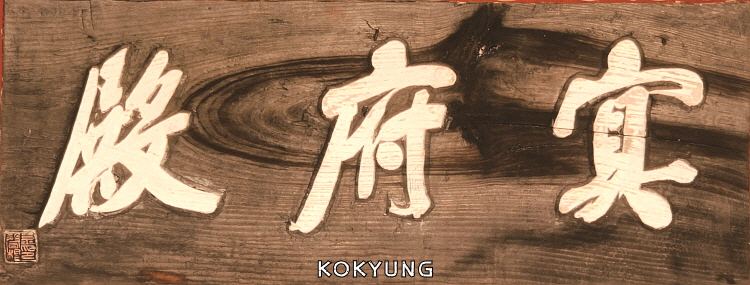

화재 후 백설당과 같은 시기에 중건한 명부전冥府殿의 현판도 김성근 선생이 해서체로 썼는데, 전라도 관찰사를 지낼 때 쓴 것으로 보인다. 백설당에는 김정희 선생이 쓴 「無量壽閣」의 편액도 걸려 있었는데, 지금은 모각한 것이 걸려 있고 진본은 성보박물관에 보관되어 있다. 무량수각은 원래 아미타불을 모신 미타전의 구역에 걸려 있었던 것으로 보인다.

대흥사의 중심 대웅보전

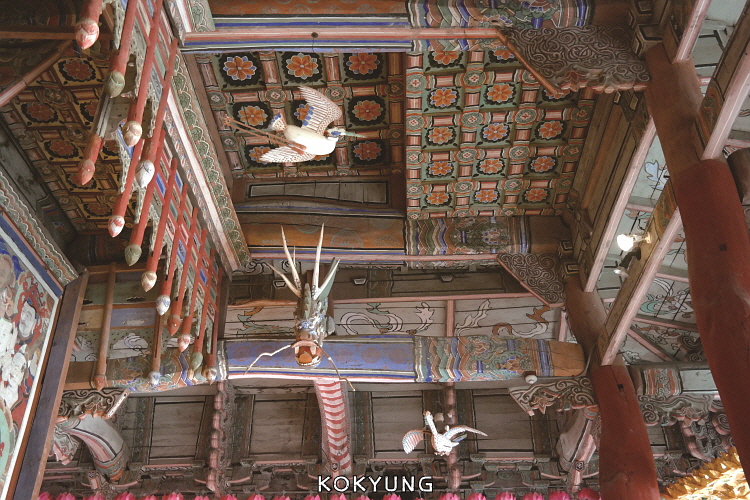

침계루의 기둥 사이로 난 문을 지나면 바로 대웅보전의 앞마당으로 들어서게 된다. 침계루에서 대웅보전까지는 화강암으로 잘 다듬어 만든 성스러운 참도參道가 깔려 있다. 가람배치에서 심진교∼침계루∼대웅보전으로 이어지는 일직선상에 있다. 앞면 5칸, 옆면 3칸의 대웅보전은 1667년에 중창한 것으로 대흥사의 중심이 되는 불전佛殿이다. 팔작지붕에 공포를 다포식으로 얹고 가운데 4개의 기둥에는 각각 용머리를 조각하여 매우 화려하다.

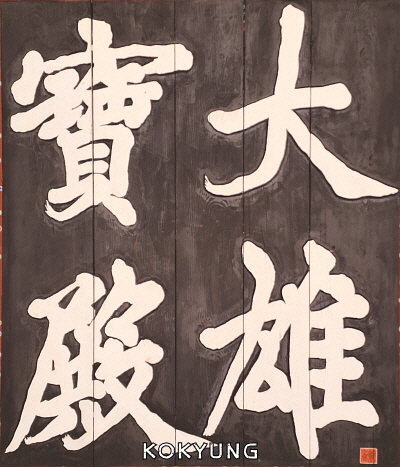

내부도 우물마루에 우물천장을 만들어 놓았다. 기단은 정성껏 다듬은 장대석을 쌓아 조성하여 불전이 장중하고 근엄하게 보인다. 현재 처마 아래에 걸려 있는 「大雄寶殿」의 현판은 원교 선생이 썼다. 내부에는 조선 후기에 조성한 목조삼존불과 후불탱화後佛幀怜를 비롯해서 감로탱화, 삼장탱화, 신중탱화, 칠성탱화가 있다.

사진 6. 김성근 글씨 백설당 현판.

사진 7. 김성근 글씨 명부전 현판.

사진 8. 김정희 글씨 무량수각 현판.

대흥사에 걸려 있는 원교 선생의 현판 글씨와 관련하여 하나 짚고 넘어갈 이야기가 있다. 풍설에는 추사 선생이 유배를 가면서 대흥사에 들러 원교 선생의 글씨를 보고는 혹평을 한 다음 자신이 쓴 글씨를 걸게 하였다. 그러나 해배되어 서울로 돌아가는 길에 대흥사에 들렀을 때에는 원교 선생의 글씨를 높이 평가하여 다시 원래의 현판을 걸게 했다는 이야기가 떠돈다. 호사가好事家들이 꾸며낸 허황된 이야기일 뿐 사실이 아니다.

사진 9. 대흥사 대웅보전.

사진 10. 대웅보전 내부. 사진: 대흥사.

대웅보전과 침계루 현판을 쓴 원교 선생

원교 선생은 숙종 31년에 태어나 정조 1년에 세상을 떠났다. 숙종∼경종∼영조 기간의 혼란기에 살았다. 그는 제2대 정종定宗(재위 1398∼1400)의 10남 덕천군德泉君(1397∼1465)의 후손으로 호조판서를 지낸 석문石門 이경직李景稷(1577∼1640)의 현손이다. 1721년(경종 1)에 예조판서로 ‘노론 4대신’을 축출하는 소론에 가담하여 성공했다가 영조 1년에 소론이 실각하자 유배지 강진에서 사망한 이진검李眞儉(1671∼1727)의 넷째 아들이다.

‘노론 4대신’ 사건은 숙종 이후 왕위계승을 놓고 당시 치열했던 당쟁 속에서 왕세자 경종의 즉위를 저지하고 그의 이복동생 연잉군延礽君(나중의 영조)의 책봉을 추진했던 노론의 4대신, 즉 영의정 김창집金昌集(1648∼1722), 좌의정 이건명李健命(1663∼1722), 영중추부사 이이명李頤命(1658∼1722), 판중추부사 조태채趙泰采(1660∼1722)의 죄를 물어 1722년에 사약을 내려 처벌한 사건이다. 이는 노론과 소론 간의 사활을 건 결사적인 싸움이었다. 원교 선생의 아버지의 죽음도 조선 중기 이후 지배세력이던 서인이 노론과 소론으로 갈라져 싸우던 권력투쟁의 와중에 일어난 사건이었는데, 원교 선생이 17살에 겪은 일

이다.

그 후 영조 4년에 경종의 죽음과 영조 즉위의 정통성에 대하여 문제를 제기하며 소론 강경파와 남인 일부가 합세하여 ‘이인좌·정희량의 난’을 일으켰다가 역모로 처벌된 사건은 앞에서 본 것과 같은데, 1755년(영조 31)에 와서 집권세력인 노론을 축출하기 위해 소론이 모의한 나주괘서羅州掛書사건(=을해옥사乙亥獄事)으로 지난 날 노론 4대신의 제거와 노론 숙청에 중심적인 역할을 한 소론 강경파인 큰아버지 이조판서 이진유李眞儒(1669∼1730)가 옥사하는 일이 발생하였다. 이때 이진유의 일가친척들도 대부분 유배를 당했고, 원교 선생도 이 사건에 연좌되어 함경도 부령富寧을 거쳐 유배를 간 신지도薪智島에서 생을 마감하였다.

원교 선생은 형제들과 함께 양명학을 중요시한 하곡霞谷 정제두鄭齊斗(1649∼1736) 선생의 문하로 들어가 공부하였고, 강화도 하곡학파霞谷學派(=강화학파江華學派)의 중요 인물이자 ‘이인좌·정희량의 난’을 진압하고 1등 공신에 오른 백하白下 윤순尹淳(1680∼1741) 선생에게서 서예를 배웠다.

정제두의 동생 정제태鄭齊泰의 사위였던 윤순 선생은 북송의 미불米芾과 명의 문징명文徵明(1470∼1559)의 서법을 체득하고 첩파서법帖派書法의 글씨로 명성을 날렸다. 이광사 선생의 아버지 이진검이나 큰아버지 이진유 등 선조들도 대대로 모두 명필이었고, 그 집안은 할아버지 때 와서 탕평蕩平 정책을 지론으로 하는 소론의 입장을 견지하였다.

시대를 거슬러 올라가면, 이경직의 동생이 천하의 문장가이자 진정 애국애민을 실천한 이경석 선생이다. 1637년 병자호란에 패배한 인조가 청나라에 항복을 한 후 청으로부터 <대청황제공덕비大淸皇帝功德碑>의 건립을 강요받았는데, 인조가 문장에 뛰어난 장유, 이산해李山海(1539∼1609)의 아들 이경전李慶全(1567∼1644), 조희일趙希逸(1575∼1638), 이경석 4인에게 비문을 짓도록 명하였다. 그런데 평소에는 글솜씨를 뽐내던 사람들이 일신의 명예와 후일의 비난을 피하기 위하여 갑자기 글이 생각나지 않는다는 등 온갖 핑계를 대며 달아났다. 하지만 조선 예학의 종장 김장생金長生(1548∼1631) 선생의 문도인 이경석 선생만이 누군가 해야 할 나랏일이기에 굴욕을 참으며 왕명에 따라 이른바 <삼전도비三田渡碑>의 비문을 썼다.

그런데 나중에 자파 세력의 유지를 위해 청나라 정벌(=북벌北伐)을 기치로 내건 송준길宋浚吉(1606∼1672)과 송시열宋時烈(1607∼1689)은 지난날 그들을 발탁하여 출셋길로 나가게 해준 이경석을 모함하고 공격하는 일을 벌였다. 노론의 집권욕에서 나온 것이라고 하더라도 유교 도덕상 이해하기 어려운 처신이다. 이경석 집안사람들은 조선시대 내내 노론에 의해 핍박을 받았지만 그들의 신조를 지키며 살아갔다. 이경직, 이경석, 최명길崔鳴吉(1586∼1647)은 정묘호란과 병자호란 당시에 현실을 직시하고 청나라와 강화講和를 주장한 인물이다.

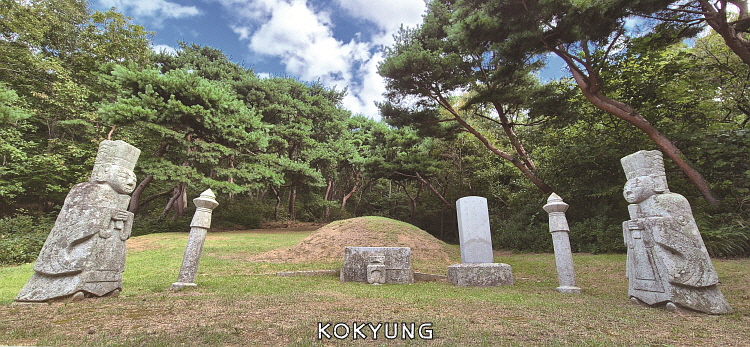

원교 선생의 삶도 이러한 역사의 탁류濁流에 휩쓸리어 갔다. 학문으로 유명한 이긍익李肯翊(1736∼1806)과 이영익李令翊(1740∼?) 선생이 원교 선생의 아들이고, 조선이 망하던 비운悲運의 시절에 문명文名을 남긴 조선조 최연소 과거급제자 이건창李建昌(1852∼1898)과 이건방李建芳(1861∼1939) 선생은 이광사의 사촌 동생 이광명李匡明(1701∼1778)의 후손이자 병인양요丙寅洋擾(1866) 때 청나라 천진天津 주둔의 프랑스 해군과 일본에 있던 프랑스 해병대가 합동하여 강화성을 점령했을 때 끝까지 저항하다가 자결한 이시원李是遠(1790∼1866)의 손자이다. 모두 학문과 출사로 일세를 풍미한 명문 집안이었다. 이들의 묘역과 이건창의 생가는 현재 강화도에 있다.

병인양요 때 프랑스군이 강화도에 있던 외규장각의 소장 조선왕실의 의궤儀軌 등 340여 권을 약탈하여 갔는데, 의궤는 2011년에 우리나라에 돌아왔다. 원교 선생의 글씨에 관한 이야기를 하다가 여기까지 왔다. 원교 선생이 단순한 서예가가 아니고 사대부 집안 출신으로 역사의 소용돌이 한가운데 있었던 배경을 알 필요가 있어 여기까지 이야기를 했다.

육조시대에 완성된 서법의 원형

다시 서예 이야기로 돌아온다. 추사 선생은 정조 10년에 태어나 철종哲宗(재위 1849∼1863) 7년에 세상을 떠났으니, 그가 태어났을 때는 원교선 생은 이미 저세상의 사람이 되어 있었다. 아무튼 추사 선생은 당대 지배 세력이던 노론의 경주김씨 명문가 출신으로 일찍이 벼슬길로 나가 젊은 날에 벌써 국가동량지재國家棟樑之材로 촉망을 받으며 이름을 날렸는데, 어느 날 노론 내부의 권력투쟁 속에서 안동김씨 세력에 의해 모함을 받아 길고 긴 유배의 삶을 살다 간 비운의 천재이다. 원교 선생은 노론에게 멸문의 화를 당한 비운의 인물이고, 추사 선생은 노론이지만 안동김씨 세력에 의해 화를 당한 인물이다.

초정楚亭 박제가朴齊家(1750∼1805) 선생의 제자로 모든 분야에서 뛰어났던 추사 선생은 서예에 있어서도 자신의 서법書法 이론을 피력하면서 종래 사대부들이 써오던 글씨에 대해서는 비판적 입장을 취하였다. 이는 단순히 취미나 기호의 문제에 대한 입장이 아니라 학문방법론 내지 지식 탐구의 방법이라는 근본에 관한 문제였다. 그의 비판 대상에는 한 시대를 풍미했던 원교 서법도 포함되어 있었다. 원교 선생이 피력한 서법 이론에 대하여 추사 선생은 조목조목 비판하고 그러한 서법이 잘못된 것이라고 평가하였다. 일찍이 대유학자 허목許穆(1596∼1682) 선생은 우리나라 지식인들이 글씨를 예쁘게 보이려고 중국 서법가의 글씨를 놓고 많은 시간과 공력을 들이는 행위에 대하여, 이는 도대체 글자의 원리와 서법의 원리도 모르면서 아까운 시간만 허비하는 것이라고 비판을 한 적이 있다.

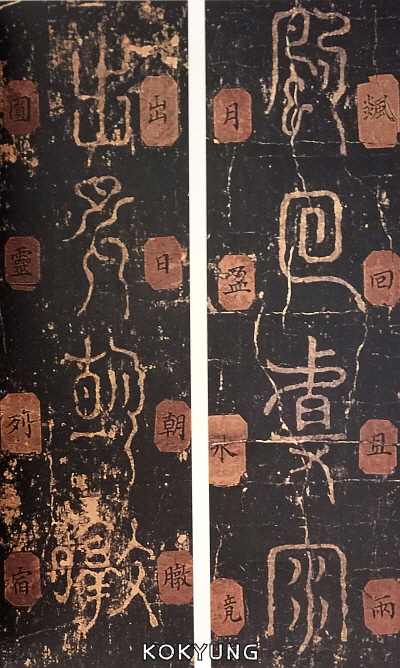

원교 선생이 그의 서법 이론에서 당나라 이후의 글씨는 배울 것이 없다고 한 점에서는 추사 선생과 견해가 다르지 않았다. 중국 문자의 역사를 놓고 보면, 중국의 서체는 한漢나라 이후 위진남북조시대魏晉南北朝時代(=六朝時代, 220∼589)에 완성되었고, 그 이후에는 변형이 생겨났기 때문에 원래의 서법을 공부해야 한다는 것이었다. 위진남북조시대는 조曹씨가 세운 위魏를 중심으로 오吳=손오孫吳=동오東吳, 촉蜀=촉한蜀漢이 경쟁한 삼국시대(220∼280) 후 진晉나라로 통일되고, 이것이 5호16국五胡十六國의 발흥으로 서진西晉(280∼317)과 동진東晉(317∼420)으로 나뉘어지고, 진이 멸망한 후 다시 북쪽 지방의 북조(북위北魏=후위後魏=척발위拓跋魏=원위元魏, 동위東魏, 서위西魏, 북제北齊=후제後齊=고제高齊, 북주北周=우문주宇文周=후주後周)와 남쪽 지방의 남조(손오孫吳=동오東吳, 동진東晋, 유송劉宋=남송南宋, 남제南齊=소제蕭齊, 소량蕭梁=남량南梁, 남진南陳=진진陳陳)로 분열되어, 이를 통일한 수隋=양수楊隋까지의 남북조시대를 포함하는 370여 년의 긴 시기를 말한다.

주周나라(BCE 1122∼BCE 256)와 진秦나라(BCE 221∼BCE 206)에서는 전서篆書가 사용되었지만, 한나라 때에는 공문서 서체인 예서隸書와 비공식 서체인 초서草書와 행서行書가 사용되었다. 예서에서 나온 행서는 동진의 서법가들에 의해 완성되었다. 서체 중에 마지막에 등장한 해서楷書=정서正書=진서眞書=금예今隸는 예서의 획을 더 간단히 한 것으로 육조시대에 완성이 된다. 이로써 육조시대에 예서, 초서, 행서, 해서가 모두 완성된 셈이다. 그래서 서법의 원형을 공부하려면 당나라 이전의 글씨를 보아야 한다는 것으로 귀결된다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

티베트 난민들의 귀의처 포카라의 빼마찰 싸캬 사원

포카라 근교 햄쟈(Hemja) 마을에 자리 잡은 따시빨켈(Tashi Palkhel) 티베트 난민촌 캠프 위에 자리 잡은 빼마찰 사원은 포카라-안나푸르나 간의 국도에서도 눈에 잘 띈다. 사진…

김규현 /

-

하늘과 땅을 품고 덮다[函蓋乾坤]

중국선 이야기 50_ 운문종 ❺ 문언文偃이 창립한 운문종의 사상적 특질은 ‘운문삼구雲門三句’에 있다고 잘 알려져 있다. 특히 『종문십규론宗門十規論』에서는 “소양韶陽(…

김진무 /

-

이해와 마음 그리고 돈오 - 인간은 이해하는 존재

팔정도 해탈 수행은 그 내용의 특성에 따라 세 가지로 분류된다. 팔정도 수행 항목의 배열 순서에 따르면, ‘이해를 통한 향상 수행(혜학慧學: 정견正見·정사正思)’, ‘행위 단속을 통한 향상 수행(계…

박태원 /

-

산불 피해 성금 전달 및 연등국제선원 반야당 개축

연합방생대법회 및 산불피해 성금 전달영남과 산청 지역을 휩쓴 산불 피해 복구를 위해 성철스님문도회가 자비의 마음을 보탰습니다. 성철스님문도회는 지난 4월 3일 겁외사 인근 성철공원에서 전국방생대법회…

편집부 /

-

정각지겸의 『종문원상집』

12〜13세기 중원은 금나라에 의하여 북송이 멸망하고, 이어 몽고에 의하여 남송마저 멸망하게 된다. 이 시기 고려는 문벌귀족 세력이 약화되고 무신들이 집권하게 된다. 한마디로 전란의 시기였다. “성…

김방룡 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.