[한중일 삼국의 선 이야기 ]

진국국사 혜심 ❶ 조사어록의 정형을 제시하다

페이지 정보

김방룡 / 2025 년 7 월 [통권 제147호] / / 작성일25-07-05 11:20 / 조회10회 / 댓글0건본문

한국선 이야기 19

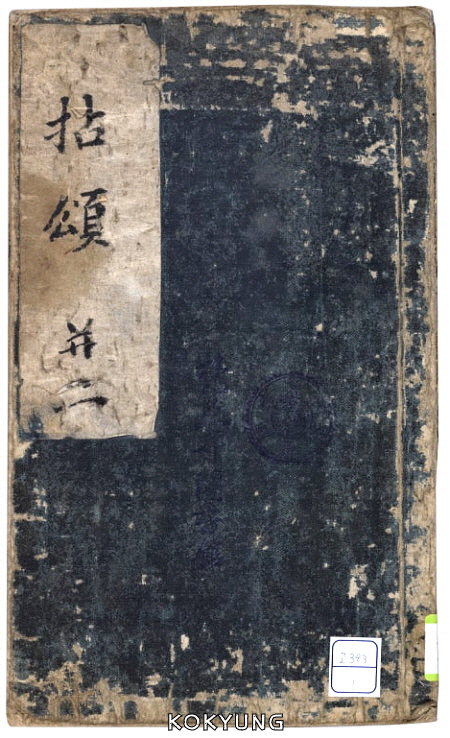

『선문염송집禪門拈頌集』은 혜심이 고종 13년(1226) 동안거 중 조계산 수선사에서 문인 진훈眞訓 등과 더불어 선종의 고화古話(옛 화두) 1,125칙과 이에 대한 여러 조사들의 어화語話, 즉 징徵·염拈·화化·별別·송頌·가歌 등의 요긴한 글을 채집하여 30권으로 편집한 책이다. 여기서 ‘징徵’은 화두에 있는 사건을 묻는 형식이고, ‘염拈’은 화두를 제시하고 풀이하는 것이며, ‘대代’는 화두에 답을 못하는 자를 대신해 한마디 하는 것이고, ‘별別’은 화두에서 문답의 주인을 달리해 대답하는 것이다. 또 ‘송頌’은 화두 속의 사건을 시로 낭송하는 것이며, ‘가歌’는 송이 긴 것을 뜻한다.

『선문염송집』의 편집 발간을 통한 고려판 공안집 완성

불행히도 이 책의 초판본은 몽고의 침입 당시 소실되고, 그 후 분사도감에서 개판할 때 제자 몽여夢如가 1,125칙에 347칙을 더하여 1,472칙을 수록하였는데, 현재 전해지는 것은 1,463칙이다. 또 그 구성은 불·법·승 삼보의 순서로 되어 있는데, 구체적으로 ‘대각세존석가문불’·‘화엄 등의 경전’·‘서천응화현성’·‘서천조사’·‘달마사법’·‘동토응화현성’ 등의 순서로 모두 334인을 싣고 있다.

혜심은 『구자무불성화간병론』을 발간한 지 약 10년 후에 그의 제자와 더불어 이 책을 편찬한 것이다. 그 편찬 동기에 대해서는 혜심이 이 책의 서문에서 다음과 같이 밝히고 있다.

일을 좋아하는 이들이 그 행적을 억지로 기억하여 책에 실어서 지금까지 전하니 그 거친 자취는 소중히 여길 바가 아니다. 그러나 흐름을 찾아 그 근원을 얻고 지말에 의거하여 근본을 아는 것은 무방하리라. 본원本源을 얻은 이는 비록 만 갈래의 다른 말이라도 적중시키지 못할 것이 없고, 이를 얻지 못한 자는 비록 말을 떠나 간직한다 하더라도 미혹되지 않음이 없을 것이다. 그러므로 제방의 큰 스님들이 문자를 떠나지 않고 자비를 베풀어 혹은 징徴하고 혹은 염拈하며, 혹은 대代하고 혹은 별別하며, 혹은 송頌하고 혹은 가歌하여 깊은 이치를 발양하여 뒷사람에게 전해 주었던 것이다. 그런즉 무릇 정안正眼을 열고 현기玄機를 갖추어서 삼계를 뒤덮고 사생을 구제하고자 하는 사람이라면 이를 버리고 무슨 방법이 있겠는가! (중략)

내가 학도들의 간절한 청을 받고서 조사와 성인들의 본래 품은 뜻을 생각하고 또 국가에 복을 더하고 불법에 도움이 되게 하기 위하여, 문인 진훈 등과 더불어 고화古話 1,125칙을 채집하고 더불어 여러 조사들의 염과 송 등 어요語要를 수록하여 30권으로 만들어서 『전등록』과 짝이 되게 하였다. 바라는 바는 요풍堯風과 선풍禪風이 영원히 나부끼고, 순일舜日과 함께 불일佛日이 항상 밝게 비추며, 바다는 평안하고 강은 푸르며, 시대는 화평하고 세월에 따라 곡식이 무르익으며, 만물은 각각 제자리를 얻고 가정마다 즐거움이 넘치고 근심이 없게 하고자 하는 것이니, 구구한 마음 이에 간절할 뿐이다.(주1)

위의 인용문에서 “30권으로 만들어서 『전등록』과 짝이 되게 하였다.”라고 밝히고 있는 바와 같이, 혜심은 북송 대 과거칠불로부터 시작하여 인도와 중국의 조사들의 선문답을 모아 만든 공안집인 『전등록』을 의식하여 고려에서도 주체적으로 조사들의 선문답을 모은 『선문염송집』을 편찬했던 것이다.

이 책의 편재 상에서 나타나는 특징은 과거칠불에 대한 언급이 없고, 불·법·승의 체계로써 석가모니불과 법에 해당하는 교종의 경전을 배대한 후 서천의 조사와 중국의 조사들의 순서를 배열한 점이다. 이러한 점은 교종의 승려들을 의식하여 선에 대한 보다 합리적인 접근을 시도하고 있는 모습이다. 이에 대하여 김호동은 다음과 같은 해석을 내놓고 있다.

고려 후기에 접어들어 중국과 교류가 어려워지면서 간화선이 유행하여 선사禪師라 해서 참선이나 선승을 만나서 이루어지는 심인心印에 의한 직접적인 전수가 아니고 고승들의 어록인 게송을 통하여 간접적인 전수에 의하여 득도한 예가 많다. 이러한 경향은 자연히 선사들로 하여금 교종승과 유사한 편찬에도 힘쓰게 하였는데, 주로 고승의 게송을 모으거나 교리의 요점을 더욱 간명하게 정리하는 요약[節要] 작업이 유행하였다. … 이러한 사정은 고려불교의 선승들이 그 법맥을 사승관계에 초점을 두기보다 바로 불교경전에서 찾고자 하는 의식의 반영이 『선문염송집』에서 불佛과 승僧 사이에 불전[法]을 위치 지우게 한 것이 아닌가 한다.(주2)

『선문염송집』에는 분명 이러한 특징이 반영되어 있다. 과거불을 기재하지 않은 사실과 경전을 중시하고 선교일치의 경향을 엿볼 수 있기 때문이다. 이러한 특징은 지눌의 사상을 계승한 수선사 선풍의 영향을 반영한 것이라 할 수 있는데, 혜심 대에 이르러 수선사가 고려불교 전체를 관장하는 위상을 확보하고 있었음을 알 수 있게 하는 대목이다.

『진각국사어록』을 통한 조사어록의 정형 제시

『조계진각국사어록曹溪眞覺國師語錄』은 현재 우리나라에 남아 있는 최초의 ‘조사어록’이자 그 형식이 완비된 정형적인 어록이라 평가할 수 있다. 물론 이전에 지눌의 『상당록』이 존재했다고 지눌의 비문에서 김군수가 밝히고 있지만, 이는 현재 남아 있지 않을 뿐 아니라 그 이름에서 보이듯 상당법문을 모아놓은 것으로 조사어록의 완벽한 형태를 구비한 것은 아닌 것으로 보인다. 조사어록의 전형은 마조·백장·황벽·임제 등의 『사가어록』이며, 이후 선종 5가에서 수많은 어록이 출현하게 된다. 고려에서 혜심에 의하여 조사어록이 편찬되었다는 사실은 본격적으로 조사선이 정착되었음을 말하는 것이다.

현재 『진각국사어록』의 초간본은 남아 있지 않고, 가정 5년(1526)의 간본과 가정 7년(1528)의 대광산 용문사간본이 있으며, 활자본으로 1940년 보제사 간행본이 있다. 이 중 가정 5년 간본이 『한국불교전서』 6책에 실려 있는데, 전체적인 체계는 상당법어上堂法語 64종, 시중示衆 20종, 소참小參 12종, 실중대기室中對機 11종, 수대垂代 7종, 하화下火 12칙, 법어法語 32종, 서답書答 10종이 수록되어 있으며, 3종의 게송과 24종의 선화禪話가 수록되어 있다.

‘어록’에는 일반적으로 글을 모아 기록한 집록자가 표시되어 있기 마련이다. 예를 들어 『임제어록』에는 “삼성에 거주하는 사법소사 혜현이 편집함[住三聖 嗣法小師 慧然集]”이라 하여 집록자 ‘혜연’의 이름을 명기하고 있다. 그러나 현재 남아 있는 혜심의 어록에는 집록자가 누구인지 표시되어 있지 않으며, 혜심의 행장이 나타나 있지 않다. 이는 초간본에 있었던 것이 가정본에서 누락되었을 가능성이 있는데, 혜심 스스로 자신의 어록을 기획 편찬했음을 추정하게 하는 대목이다.

선종에 있어서 ‘조사’란 단순한 스승이 아니라, 현재 살아 있는 부처님과 같은 존재로서 그의 언행 모두가 법의 세계를 드러내고 있는 것이라 할 수 있다. 따라서 조사의 어록이 발행되었다는 사실은 당시의 수선사 대중, 적어도 어록을 만든 주체들에게는 혜심이 ‘조사’로서 받들어졌었다는 것을 의미한다. 이후 고려에서 어록이 만들어진 것은 고려 말 태고보우와 나옹혜근 및 백운경한 등에 와서 이루어지는 것으로 보아도 『진각국사어록』이 가지는 상징성을 충분히 짐작할 수 있다.

그렇다면 혜심의 어록의 내용 속에 나타나는 성격은 어떠한 것일까? 좁혀서 보자면 당대의 조사선과 대혜의 간화선 중 어느 것일까? 이에 대한 구별은 쉽지 않다. 조사선의 흐름 속에서 ‘화두’를 들고 의심을 통해 본래면목을 찾아가는 간화선이 나타난 역사적 사실을 상기하면, 둘 중 하나를 선택하라는 문제 제기 자체가 성립되지 않을 수도 있다. 『진각혜심어록』을 역해한 김영욱은 이 책을 평하여 “조사선의 특징과 간화선의 골수를 담아낸 선사상과 수행법의 본보기가 되는 문헌”(주3)이라고 말하고, 또 “상당이나 시중에 화두 공부의 방법이 직접적으로 드러나는 경우는 거의 없다. 그러나 화두 공부의 관점을 가지지 않으면 그 내용은 읽혀지지 않는다. 표면적으로는 조사선류의 활발한 작용이 중심을 이루고 있지만 간화선의 방법들이 그 모든 구절 속에 잠재되어 있기 때문이다.”(주4)라고 말하고 있다.

혜심의 선사상의 영향과 의의

중국의 선종은 혜능 이후 정착한 남종선의 선풍이 주류를 이룬다. 이들은 당말 오대 위앙종·운문종·법안종·조동종·임제종 등으로 번성하며 5가를 이루었다. 이렇게 발전한 선종은 송·원대에 이르러 조동종과 임제종이 유행하였고 특히 임제종은 다시 황룡파와 양기파로 분열되어 5가 7종을 이루었다. 송·원대 선학의 특징은 수많은 어록과 전등록 및 나아가 송고頌古와 평창評唱 등이 나타나면서 공안선(문자선)이 유행하였다. 그리고 대혜종고에 의하여 간화선이 등장하고 굉지정각에 의하여 묵조선이 등장하게 되었다. 간화선의 입장에서 보면 ‘조사선→공안선(문자선)→간화선’의 과정을 겪게 되었음을 알 수 있다.

이와 같이 당대의 조사선과 송·원대의 공안선(문자선) 및 간화선의 특징과 차이를 염두에 두고 혜심의 선사상을 이해해 본다면, 그 특징이 ‘간화선’ 하나로 귀결되지 않음을 볼 수 있다. 즉 『진각국사어록』은 형식상으로 조사선에 가깝고, 그 내용상으로 볼 때도 조사선과 간화선을 공유하고 있으며, 『선문염송집』은 공안선(문자선)의 특징을 지니고 있는 것이며, 『구자무불성화간병론』은 간화선의 수행법을 밝힌 것이다. 이러한 사실이 의미하는 바는 무엇일까? 혜심의 선사상이 그만큼 포용적인 것일까, 아니면 간화선에 대한 이해와 실천적 의지가 부족한 것일까? 그 모두가 아니라면 혜심의 선사상에 접근하는 이러한 방법론이 잘못된 것일까?

한국 선사상사에 있어서 혜심이 이룩한 공적과 그 영향은 지눌과 서산과 경허에 버금간다고 할 수 있다. 그의 어록은 그 형식과 내용면에 있어서 한국선의 대표적인 조사어록이라 할 수 있고, 『선문염송집』은 발간 이후 지금까지 선수행자의 참고 경전으로써 강원의 교재로까지 채택되어 있다. 또 『구자무불성화간병론』은 줄곧 간화선의 지침서로 크게 활용되어 왔으며, 조선시대 백파긍선의 『선문수경』 말미에 ‘무자간병론과해無字揀病論科解’라는 제목으로 그 분과를 시설하고 각각의 단락을 해석하고 있음을 볼 수 있다.

그동안 불교학계에서 진행된 혜심의 선사상에 대한 주된 연구는 보조선과의 관련 속에서, 혹은 대혜의 간화선의 관점에서 이루어져 왔다. 그런데 혜심의 선사상 속에는 조사선과 공안선과 간화선이 공존하고, 선과 교와 정토 및 밀교적 요소가 공존하며, 유와 불이 조화를 이루고, 철학과 문학이 공존함을 볼 수 있다. 그리고 지눌과 혜심이 공통의 문제의식으로 유대하면서도 각기 시대적 사명을 다하고 있음을 볼 수 있다.

<각주>

(주1) 無衣子, 『禪門捻頌集序』, 한국불교전서 5책, 1쪽.

(주2) 김호동, 「『선문염송』과 진각국사 혜심」, 『민족사학논총』 18·19, 영남대 민족문화연구소, 1999. 158~159쪽.

(주3) 김영욱 역해, 『진각국사어록 역해 1』, 가산불교문화연구원출판부, 2004, 11쪽.

(주4) 위의 책, 12쪽.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

인도 데라둔 민될링 닝마빠 사원

3년 전 『고경』 연재를 시작하면서 티베트 불교에 관련된 걸출한 인물과 사찰 그리고 종단을 고루고루 섞어 가려고 기획은 하였다. 그러나 이미 지나온 연재 목록을 살펴보니 더러 빠진 아이템이 있었는데…

김규현 /

-

사찰음식, 축제가 되다

사찰음식이 국가무형유산으로 등재되었습니다. 불교 전래 이후 꾸준히 발전해 오면서 현재까지 이어져 오고 있다는 점과 불교의 불상생 원칙과 생명존중, 절제의 철학적 가치를 음식으로 구현하여 고유한 음식…

박성희 /

-

운문삼종병雲門三種病

중국선 이야기 52_ 운문종 ❼ 운문종을 창시한 문언의 선사상은 다양하게 제시되지만, 그의 선사상은 남종선과 그 이전에 출현한 조사선의 사상적 근거인 당하즉시當下卽是…

김진무 /

-

성철스님문도회 개최 및 백련암 고서 포쇄 작업

성철스님문도회의 개최 지난 5월 14일 백련불교문화재단 사무실에서 성철스님문도회의가 개최되었습니다. 이날 문도회에는 원택스님(백련불교문화재단 이사장), 원타스님(청량사 주지), 원행스님(정…

편집부 /

-

볼 수 없는 빛-연꽃

감지에금, 펄, 분채, 76x57. 이해기(2024).

고경 필자 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.