[거연심우소요]

전다박사煎茶博士 초의선사의 『다신전』과 『동다송』

페이지 정보

정종섭 / 2025 년 7 월 [통권 제147호] / / 작성일25-07-05 11:35 / 조회6회 / 댓글0건본문

거연심우소요 57_ 대흥사 ❺

초의선사는 제주목 관아에 머물 때 응와 선생과 시문을 주고받곤 했는데, 이때 지은 「제주목사 이원조 공이 시를 청하여 마침 망경루의 시에 차운하여 짓다[濟牧李公源祚索詩遂次望京樓韻]」라는 시가 남아 있다. 망경루望京樓는 제주 관아의 객관客館 즉 영빈관인 영주관瀛洲館에 부속된 누각이다. 이원조 목사는 유생들에게 열흘에 한 번씩 시험을 실시하기도 했고, 망경루에서 유생 69명에게 시취試取를 실시하여 학당學堂에 머무르며 학문에 힘쓰도록 하기도 했다. 제주목 관아는 일본식민지시기에 대부분 없어지고 관덕정觀德亭만 남아 있었는데, 오늘날에는 이를 복원하여 멋있는 역사문화공간이 되어 있다. 그러나 역사를 거슬러 올라가면 이 관아를 출입했던 사람들의 삶 가운데는 이와 같이 실로 심각했던 장면들이 남아 있기도 하다.

학예일치學藝一致의 삶을 산 추사와 응와

그런데 초의선사와 응와 선생 사이에 이렇게 오랜 기간 교유가 있었다면 추사 선생과 응와 선생도 서로 잘 알고 있는 사이였다고 보인다. 이원조 선생은 관로에 오래 봉직하면서도 박학다식하고 명필이기도 한 사대부였는데, 이 시절 자기보다 6살이나 많은 추사 선생이 섬 끝자락에서 힘든 유배 생활로 고생을 한다는 걱정스런 마음도 들었을 것이다. 그러나 응와 선생은 당시 추사를 유배형에 처한 정권 하에서 제주목사를 맡고 있었기에 추사 선생과 알아도 이를 겉으로 드러내 놓을 수는 없었을 것이다.

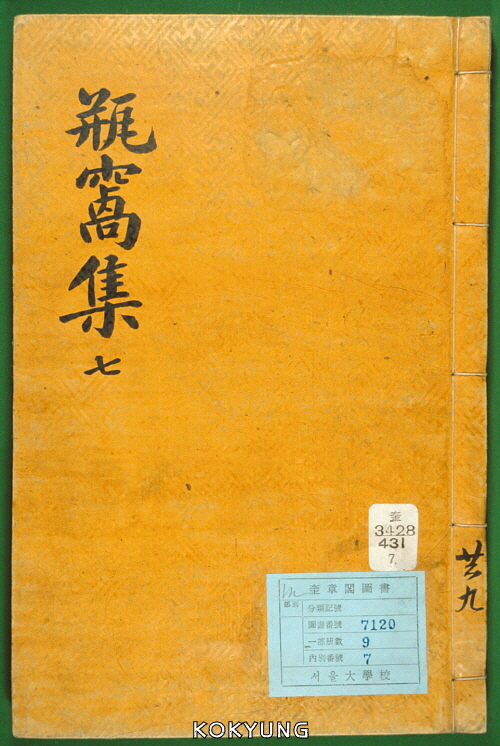

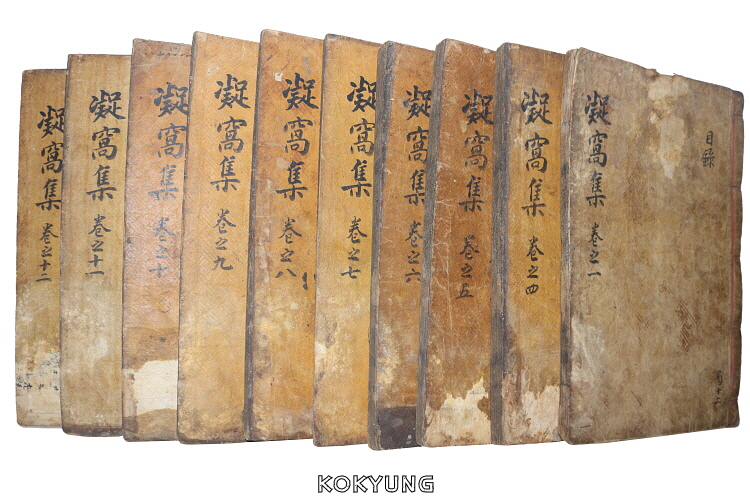

그가 제주 생활에서 지은 시를 모은 『탐라록耽羅錄』에는 추사 선생에 관한 이야기는 보이지 않고, 그의 문집에도 영의정 조인영趙寅永(1872∼1850), 좌의정 김홍근金弘根(1788∼1842), 권돈인權敦仁(1783∼1859) 등에게 보낸 편지는 실려 있지만, 추사 선생에 관한 글은 찾기 힘들다. 추사 선생도 유배객 처지에 목사와 서신을 왕래하거나 교유를 할 수 없었기에 『완당선생전집阮堂先生全集』에도 그 관련된 흔적은 보이지 않는다.

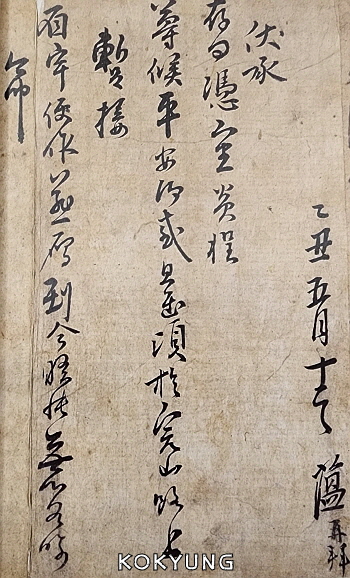

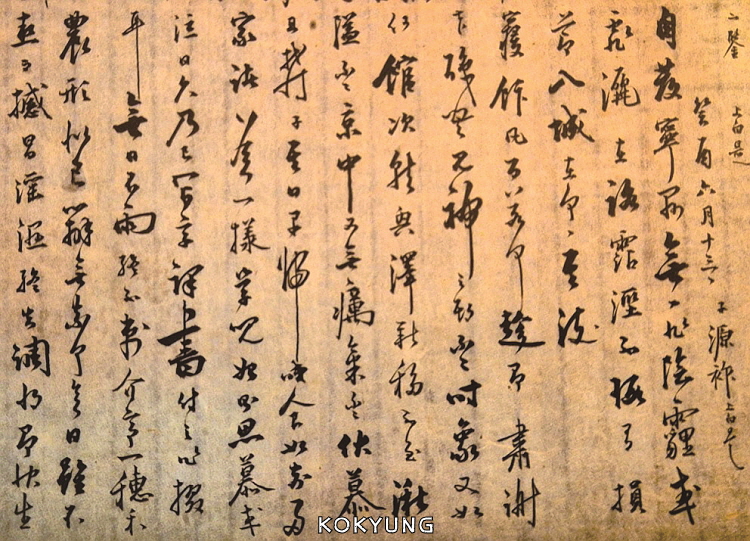

그런데 『응와선생문집凝窩先生文集』에 실려 있는 「위고문십육언설변僞古文十六言說辨」의 글에는 추사 선생과 관련한 편린을 조금 확인할 수 있다. 추사 선생은 역대 『상서尙書』의 주해서와 조선 학계에서 수용되어 온 동진東晋의 매색梅賾이 쓴 『고문상서古文尙書』에 관하여 텍스트 비판에 근거한 「상서금고문변尙書今古文辨」이라는 논문을 쓴 적이 있다. 여기서 추사 선생은 매색의 위 책에 있는 “인심유위 도심유미 유정유일 윤집궐중人心惟危 道心惟微 惟精惟一 允執闕中”이라는 16자는 원래 『상서』의 글이 아니라 『순자荀子』에 나오는 말을 따와 매색이 작문한 위작이라고 논증하고 이를 응와 선생에게 보냈다.

그런데 응와 선생은 추사 선생의 견해에 대해 동의하지 않고 잘못된 것이라고 비판한 내용이 응와 선생의 위 글에 나타나 있다. 『완당선생전집』에 논문 내용만 실려 있는 것과 비교가 된다. 1842년 이원조 목사가 대정현성 동문 밖에 「동계정온적려유허비桐溪鄭蘊謫廬遺墟碑」를 세우고, 이듬해에 송죽사松竹祠를 건립하여 모든 사람이 존경하는 절의파節義派 정온鄭蘊(1569∼1641) 선생을 봉향하는 일을 한 때에는 송죽사의 현판을 유배객인 추사 선생이 썼다.

추사 선생의 적소가 있는 대정현은 제주목사가 항상 상황을 파악하고 있었다. 목사는 섬의 상황을 직접 파악하기 위하여 곳곳을 순력하기도 하였다. 40여 년 전 경주부윤을 지내고 제주로 온 병와甁窩 이형상李衡祥(1653∼1733) 선생은 제주목사 재임 동안(재임 1701∼1703) 섬 전역에 만연한 남녀 무당들에 의한 샤머니즘과 신당神堂·음사淫邪를 혁파하고, 섬사람들에 의해 행해지고 있던 동성혼, 근친혼, 중혼을 금지시켜 윤리를 바로 세웠다.

백성의 수탈이 심한 목역牧役 등 부역의 모순도 개혁하였다. 당시 제주목사는 제주목과 대정현, 정의현旌義縣을 통합하여 관리하고 있었는데, 그는 1702년 가을 제주목을 출발하여 조천관∼정의현∼서귀진∼대정현∼모슬포~애월진 등을 순시하고 「탐라순력도耽羅巡歷圖」도 남겼다. 응와 선생도 제주 목사 재임시절에 제주목, 대정현, 정의현의 자연, 역사, 풍습 등을 살펴 상세히 기록한 『탐라지耽羅誌』, 각 지역을 순력하며 시로 지은 『탐라록耽羅錄』, 제주의 지역 상황을 살피고 조정에 보고한 『탐라계록耽羅啓錄』 등을 남길 정도로 목민관으로서 제주를 상세히 파악하고 있었다.

이러한 정황을 보면, 응와 선생이 제주목사로 있었던 28개월 동안에 두 선생 사이에는 학문적 견해 등을 주고받았을 가능성도 있어 보인다. 이원조 선생의 연보에는 1843년에 추사 선생을 만난 것으로 되어 있다. 당시에 서로 간에 주고받은 서신이 있어도 추사 선생이 당시 노론 집권세력으로부터 죄인으로 몰려 있었기 때문에 응와 선생이나 추사 선생의 문집을 간행할 때에 양측에서 후일을 우려하여 두 선생 사이에 관한 글을 싣지 않았을 수도 있을 것이다. 여하튼 두 선생 간에는 아직 알려지지 않은 일들이 많았으리라 짐작된다.

이원조 선생이 제주목사를 마치고 떠난 후 이용현李容鉉이 제주목사로 부임(재임 1843∼1844)하였다. 추사 선생은 그와 교유했던 이용현 목사에게 제자인 허련을 소개하고 그의 휘하에 머물 수 있게 하였는데, 이런 인연으로 허련이 1843년에 제주에 다시 와 추사 선생의 주위에 머물며 그림 공부를 계속할 수 있었다.

제주에서 써 보낸 일로향실 현판

추사 선생은 이처럼 초의선사를 만나지도 못한 채 떠나보냈지만, 안타까운 정을 잊지 못하고 인편이 있을 때마다 편지를 써 보냈다. 1844년 봄에 허련이 잠시 육지로 나가는 길에 초의선사의 거처에 걸어둘 「一爐香室」의 현판을 예서로 써서 편지와 같이 보내며 마음을 전하기도 했다.

나는 동시대를 살다 간 추사 선생과 응와 선생을 보면서, 두 선생을 좀 더 알아볼 필요가 있다는 생각이 들었다. 두 선생 모두 조선시대 학문과 예술 즉 학예일치學藝一致의 높은 경지에 이른 인물이라는 점에서 더 관심이 간다. 응와 선생은 추사 선생보다 6살 아래이면서 동시대를 살아간 인물들과 교유를 하고, 관로 중에도 깊은 지적 탐구를 한 점과 관심 영역이 비슷하다고 보인다. 응와 선생도 명필인 동시에 서법과 문자학, 금석학에도 정통한 식견을 가지고 있었다. 그는 퇴계학, 남명학 등을 두루 수용하고 자신의 성리학을 체계화하여 『성경性經』을 저술하였고, 서예와 금석 등에 관한 관심과 자료를 수집한 것에서도 추사 선생과 유사하다. 지금은 문적이 많이 사라졌지만, 『집고첩集古帖』, 『문성제각모본文城題刻摹本』, 평양에 있는 「기자정전기적지비箕子井田紀蹟之碑」의 탁본첩, 김생金生의 「낭공대사백월서운탑비명朗空大師白月棲雲塔碑銘」의 탁본첩, 「추역송임본鄒嶧頌臨本」, 『패서제각첩浿西題刻帖』, 『동해비첩東海碑帖』 등 그 집안에 남아 있는 자료만 보아도 그의 광범한 지식을 가늠할 수 있다.

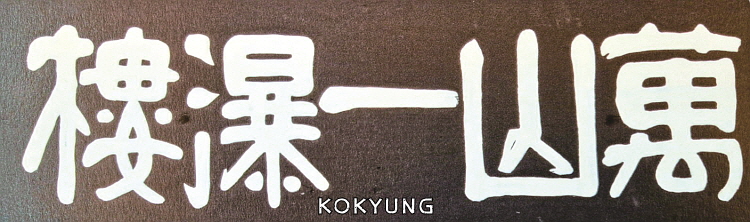

『집고첩集古帖』은 이광사 선생에게서 글씨를 공부하고 청나라 석암石菴 유용劉墉(1719∼1804)의 석암체를 구사한 평양의 눌인訥人 조광진曺匡振(1772∼1840)이 옹방강翁方綱(1733∼1818)의 글씨에 자신의 글씨를 추가하고 첩으로 만들어 아들 소눌小訥 조석신曺錫臣에게 전한 서첩에 응와 선생의 글씨를 첨부한 것이고, 『문성제각모본文城題刻摹本』은 평안도 자산부사慈山府使로 있을 때 자산지역의 금석과 목판의 탁본을 모은 것이다. 「추역송임본鄒嶧頌臨本」은 이사李斯(BCE 284∼BCE 208)의 「역산비嶧山碑」를 임모臨摹하여 만든 것이고, 『패서제각첩浿西題刻帖』은 35세 때 결성 현감으로 재직할 때 수집한 금석문집이며, 『동해비첩東海碑帖』은 허목의 「척주동해비陟州東海碑」를 탁본한 첩이다. 예서에 능한 조석신은 응와 선생과 교유가 많았던 듯 「晩歸亭」, 「萬山一瀑樓」, 「讀書種子室」의 현판을 예서로 써서 응와 선생에게 주었다. 추사 선생은 조광진의 글씨를 높이 평가하였다.

응와 선생의 증조부 이석문李碩文(1713∼1773) 선생은 선전관宣傳官으로 근무할 때 사도세자를 죽이러 가는 영조를 배종하였는데, 영조가 그에게 큰 돌로 사도세자를 누르도록 시켰다. 그때 그는 임금에게 죽어도 그 명은 받지 못하겠다고 거부한 바람에 바로 삭탈관직을 당하고 곤장형에 처해져 낙향하였다. 이 당시 사도세자를 죽인 세력들에 동조하는 사람들이 그 집 앞을 지날 때 부채로 얼굴을 가린 채 지나다니자 아예 남쪽문을 북쪽으로 옮겨버리고 자신의 지조를 지키며 살았다.

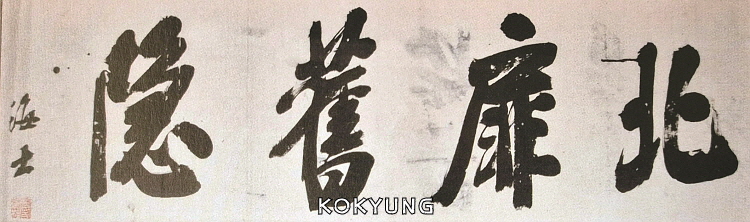

그의 손자이자 응와 선생의 아버지 이규진李奎鎭(1763∼1822)이 알성시에 장원을 하자 정조는 그에게 이석문의 공을 치하하고 옆에 있던 영의정 채제공蔡濟恭(1720∼1799) 선생에게 “그 북문이 아직도 있는가(북비상재부北扉尙在否)”라고 물었다. 집안의 지조를 확인한 말이다. 그 북문은 현재도 성주 한개마을의 응와종택 맞은편에 집안의 지조를 말해주듯 남아 있다. 후에 김성근 선생이 「응와세가凝窩世家」라는 현판과 이석문의 당호 「북비구은北扉舊隱」을 썼다.

그 조카가 당대의 거유 한주寒洲 이진상李震相(1818∼1886) 선생이다. 25책의 『한주집寒洲集』을 남겼다. 그 아들이 조선이 망하는 것을 목도하고 국권 회복에 온몸을 던진, 행동하는 지식인 대계大溪 이승희李承熙(1847∼1916) 선생이다. 초의선사와 추사 선생 그리고 그들과 교유했던 응와 선생에 관하여 이야기를 하다가 여기까지 와버렸다. 이들 간의 교유에 관해서는 연구자들의 연구를 기대해 본다.

『다신전』과 『동다송』

대흥사의 이야기로 돌아간다. 『다신전』은 초의선사가 1828년 스승을 따라 하동 칠불선원七佛禪院에 가 머물렀을 때, 그곳에 있던 중국의 『만보전서萬寶全書』 「채다론採茶論」의 내용을 베껴 1830년 일지암에서 원고를 정서한 다음에 이름을 그렇게 붙인 것이다. 그 당시 초의선사는 칠불암에서 금담金潭(1765∼1848) 화상에게서 서상수계瑞相授戒를 받았는데, 환성화상 이후 단절된 해동의 율맥律脈을 대은大隱(1780∼1841)-금담-초의로 다시 복원한 큰 의미를 가지는 일이었다.

『다신전』이라는 책 이름의 ‘신神’은 신(god)이나 정신(spirit)을 뜻하는 것이 아니라 차의 향과 맛, 색을 의미한다. 마음을 안정시키는 각성효과나 약으로써의 효능을 가지는 성분도 포함된 것이다. ‘전傳’은 설명 또는 해설을 의미한다. 아무튼 여기에는 찻잎을 따는 시기와 방법, 차를 만드는 방법, 차의 구별법, 차의 저장법, 찻물의 품평과 이를 구하는 방법, 찻물 끓이는 법, 차를 우리는 방법, 차 마시는 방법, 차의 향기와 색깔, 차 도구 등 차에 관한 필수적인 사항이 기록되어 있는데, 사실 이 「채다론」도 명나라 장원張源(1368∼1660)이 산차散茶에 관한 기본적 내용을 서술한 『다록茶錄』을 옮겨 실은 것이었다.

초의선사는 칠불선원의 승려들이 제다법을 잘 알지 못한 채로 차를 취급하는 형편을 보고는 『만보전서』에서 필요한 내용을 베껴 두게 되었고, 추사 선생에게 「七佛」이라는 현판 글씨를 써달라는 부탁도 했다. 이 글씨를 받아 현판으로 새겨 달았는지는 잘 모르겠다. 당시 칠불선원이 있는 지리산 화개동에는 차나무가 50여 리에 펼쳐져 있을 정도로 우리나라에서 가장 넓은 차밭이 있었다.

『동다송』은 초의선사가 1837년(헌종 3)에 지은 것으로 필사본筆寫本으로 전해 왔다. 홍현주 선생이 다도에 대하여 궁금해하며 진도 목사 변지화卞持華 선생을 통해 차에 관해 물어와 ‘전다박사煎茶博士’라고 불리던 초의선사가 그 답으로 고금의 전고典故에서 뽑은 내용을 구사하여 7언으로 된 17수의 송頌으로 지어 보낸 것이다. 시를 불가에서는 송이라고 한다. 동다東茶라는 말은 동국東國 즉 우리나라에서 나는 차를 일컫는 말로 통용되던 것이다. 초의선사는 이 『동다송』에서 차의 기원과 이름, 차나무의 형태와 서식 환경, 차의 효능, 차수의 종류, 물을 끓이는 법 등에 대한 지식을 친절하게 담았다. 그는 우리나라의 차는 맛이 뛰어난 중국의 육안차陸安茶와 효능이 뛰어난 몽산차蒙山茶를 겸하고 있다고 했다. 요즘 이 차들을 비교하여 마셔보면 그러한 평가가 합당한 것인지 잘 모르겠다.

초의선사는 1831년 오늘날 서울 청량리 인근에 있었던 홍현주의 별서別墅 송헌松軒에서 홍현주 선생을 처음 만났다. 홍현주 선생은 정조의 생모 혜경궁 홍씨의 6촌 오빠인 홍낙성洪樂性(1718∼1789)의 손자라는 인연으로 정조의 사위가 되었는데, 시문과 서화, 차 등에 조예가 깊은 뛰어난 문장가였다. 그의 어머니 영수합令壽閤 서씨徐氏는 시에도 능한 차인茶人이기도 했기에 홍현주 선생도 이런 환경에서 차 문화에 관해 깊은 조예를 가졌던 것 같다. 그는 정조로부터 고종에 이르기까지 다섯 임금을 섬기며 살았는데, 좌의정을 지낸 홍석주洪奭周(1774∼1842)와 출사 대신 학문에 매진하여 많은 저술을 남긴 홍길주洪吉周(1789∼1841)가 그의 형들이다. 당대 중앙정치의 실권을 가졌던 풍산豊山 홍씨의 중심인물이었다.

초의선사는 강진 다산에 유배를 와 지내던 정약용 선생과도 교유를 하며 지냈다. 특히 추사 선생은 당대 유학자 중에서는 불교에 대해서 가장 높은 식견을 가졌기에 동갑내기이던 두 사람 사이는 그야말로 달과 소나무처럼 서로 월송상조月松相照하는 사이였다. 모두 학문, 예술, 차에 있어 경지가 높았기에 이들의 교유 속에서 한국 차문화는 다시 꽃을 피울 수 있었다.

초의선사는 우리나라의 차를 가지고 선차禪茶로 발전시켰고, 조주종심趙州從諶(778∼897) 의 ‘끽다거喫茶去’라는 화두에서 볼 수 있는 조주차趙州茶의 가풍에 중심을 두었다. 여기서는 차와 선이 다른 것이 아닌 다선불이茶禪不二이고 다선일미茶禪一味이다. 이 당시에 초의선사뿐만 아니라 대흥사의 혜장화상이나 범해화상도 다승으로 유명하였다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

인도 데라둔 민될링 닝마빠 사원

3년 전 『고경』 연재를 시작하면서 티베트 불교에 관련된 걸출한 인물과 사찰 그리고 종단을 고루고루 섞어 가려고 기획은 하였다. 그러나 이미 지나온 연재 목록을 살펴보니 더러 빠진 아이템이 있었는데…

김규현 /

-

사찰음식, 축제가 되다

사찰음식이 국가무형유산으로 등재되었습니다. 불교 전래 이후 꾸준히 발전해 오면서 현재까지 이어져 오고 있다는 점과 불교의 불상생 원칙과 생명존중, 절제의 철학적 가치를 음식으로 구현하여 고유한 음식…

박성희 /

-

운문삼종병雲門三種病

중국선 이야기 52_ 운문종 ❼ 운문종을 창시한 문언의 선사상은 다양하게 제시되지만, 그의 선사상은 남종선과 그 이전에 출현한 조사선의 사상적 근거인 당하즉시當下卽是…

김진무 /

-

성철스님문도회 개최 및 백련암 고서 포쇄 작업

성철스님문도회의 개최 지난 5월 14일 백련불교문화재단 사무실에서 성철스님문도회의가 개최되었습니다. 이날 문도회에는 원택스님(백련불교문화재단 이사장), 원타스님(청량사 주지), 원행스님(정…

편집부 /

-

볼 수 없는 빛-연꽃

감지에금, 펄, 분채, 76x57. 이해기(2024).

고경 필자 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.