[한중일 삼국의 선 이야기 ]

보각 일연의 『중편조동오위』

페이지 정보

김방룡 / 2025 년 8 월 [통권 제148호] / / 작성일25-08-05 11:01 / 조회11회 / 댓글0건본문

한국선 이야기 20

진각국사 혜심 이후 소위 ‘여말 삼사(태고보우·나옹혜근·백운경한)’가 출현하기 이전까지의 선사상에 대해서는 앞으로 많은 연구가 필요하다. 수선사 16국사에 의하여 지눌과 혜심의 선사상과 간화선 선풍이 지속되었지만 원 간섭기에 들어가면서 그 영향력은 크게 약화되었다. 혜심 이후 수선사의 사주 가운데 사상적으로 주목해야 할 인물로는 3세 청진국사 몽여와 4세 진명국사 혼원 그리고 10세 혜감국사 만항 정도이다.

최씨 무신정권이 몰락하고 1270년 개경 환도가 이루어지면서 불교계의 중심에 선 인물은 보각국사 일연一然(1206~1289)이다. 『삼국유사』의 저술로 인하여 일반인들에게까지 일연의 명성은 알려져 있지만, 그로 인해 선사禪師로서 그의 풍모는 가려져 있다. 이번 호에서는 일연의 생애와 『중편조동오위』에 대하여 다루고자 한다.

보각국존 일연의 생애

일연의 생애를 기록하고 있는 것은 충선왕 당시 조열대부와 한림 직학사 등을 역임한 민지閔漬(1248~1326)가 찬한 「고려국 화산 조계종 인각사 가지산하 보각국존 비명 병서」이다. 이 비문은 1295년(충렬왕 21)에 문인 죽허竹虛가 왕희지의 글자를 집자하여 쓰고, 문인 동오진정대선사 청분淸玢이 세웠다고 한다. 탑비가 세워진 이후 많은 수난을 겪으며 비문이 파손되었지만, 우여곡절 끝에 탑과 비가 인각사 법당 곁으로 옮겨져 있다.

민지의 비문과 『중편조동오위』의 서문 등을 통해 일연의 생애는 재구성할 수 있는데, 구체적인 내용에 들어가면 학자들마다 다양한 견해가 존재하고 있다. 여기에서는 민지의 비문을 중심으로 선사로서의 그의 삶을 간략하게 소개한다.

첫 시기는 출가와 구도 과정이다. 일연은 1206년(희종 2) 경주 장산군章山郡(현 경산시) 출신으로 속성은 김씨, 이름은 ‘견명見明’이었으며, 자는 ‘회연晦然’이었으나 후에 ‘일연一然’으로 바꾸었다. 1214년(고종 1)에 해양海陽(현 광주광역시)에 있던 무량사에서 학문을 익혔고, 1219년에 설악산 진전사로 출가하여 대웅大雄 장로를 은사로 구족계를 받은 뒤, 여러 곳의 선원을 방문하면서 선을 닦았다.

1227년(고종 14), 승과의 선불장選佛場에 응시하여 장원 급제하였다. 그 뒤 경북 청도에 있는 비슬산의 보당암(현 대견사)에서 수년 동안 참선에 몰두하였다. 1236년(고종 23) 10월에 몽고군이 침입하자 문수보살의 계시로 보당암의 북쪽 묘문암(무주암)으로 거처를 옮겼다. 이곳에서 “중생계는 불감하고 불계는 부증한다[生界不減 佛界不增].”라는 말씀을 참구하다가 깨달음을 얻었다.

두 번째 시기는 깨달음 이후 개당과 제도의 기간이다. 민지의 비문에는 “중통 신유년(1261, 원종 2)에 왕명을 받들어 서울(강화도)로 가서 선월사禪月社에 주석하면서 개당하고 멀리 목우화상(지눌)의 법을 이었다.”(주1)라고 밝히고 있다. 여기에서 말하는 ‘선월사’는 채상식의 설에 따르면 ‘강화도 선원사禪源寺’로 보이는데, 선원사는 1245년 최우의 원찰로 창건되었으며 대장도감의 본사로 추정되는 곳이다. 선원사의 주지로는 혼원 등 수선사의 승려들이 부임하였다. 여기에서 우리의 눈길을 끄는 것은 ‘요사목우화상謠嗣牧牛和尙’이란 대목이다. 당시 혼원이 수선사 4세 사주로서 활동하던 시기임을 감안하면 “가지산문 출신의 일연이 사굴산문 출신의 지눌의 법을 멀리 이었다.”라는 말에는 정치적인 의미가 담겨 있는 것으로 보인다.

세 번째 시기는 제도 교화기인데, 이는 개당 이후 열반까지의 기간이다. 원종(재위 1260~1274)과 충렬왕(재위 1275~1297)의 재위 기간 중 일연은 수많은 불사와 저술 그리고 후학을 양성한다. 수선사의 활약이 전남과 강화도를 중심으로 이루어졌다면 이 시기 일연은 경북 지역과 개경을 중심으로 활동하게 된다.

1264년(원종 5) 일연은 경북 영일군 운제산에 있던 오어사吾魚寺로 옮겨 갔으며, 비슬산 인홍사仁弘寺의 주지가 되어 후학들을 지도하였다. 1268년(원종 9)에는 조정에서 베푼 대장낙성회향법회大藏落成廻向法會를 개성의 운해사에서 주관하였다. 1274년(원종 15) 일연이 인홍사를 중수하자 원종은 ‘인흥仁興’으로 이름을 고치고 제액題額을 써서 하사하였으며, 비슬산 동쪽 기슭의 용천사湧泉寺를 중창하고 불일사佛日寺로 고친 뒤 「불일결사문佛日結社文」을 썼다.

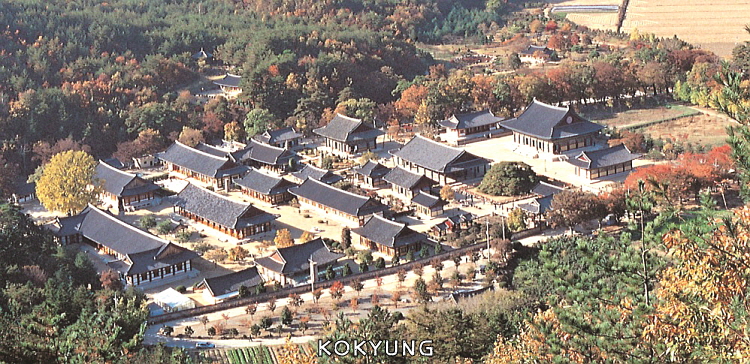

충렬왕이 즉위한 후 일연은 청도 운문사에 살면서 선풍을 크게 일으켰다. 운문사에 머문 기간은 1277년(충렬왕 3)부터 1281년(충렬왕 7)까지이며, 이때 『삼국유사』를 집필하기 시작한 것으로 추정된다. 1282년(충렬왕 8)에는 충렬왕에게 선을 설하고 개경의 광명사廣明寺에 머물렀다. 1283년(충렬왕 9) 국존國尊으로 책봉되어 ‘원경충조圓經冲照’라는 호를 받았으며, 이해 어머니의 봉양을 위해 고향으로 돌아왔다.

이듬해 어머니가 타계하자 조정에서는 군위 화산의 인각사麟角寺를 수리하고 토지 100여 경을 주어 주재하게 하였다. 인각사에서는 당시의 선문을 전체적으로 망라하는 구산문도회九山門徒會를 두 번 개최하였다. 1289년(충렬왕 15)에 일연은 문도들과 선문답을 나눈 후 손으로 금강인을 맺은 채 입적하였다.

『중편조동오위』의 편찬 과정과 구성

채상식은 한 논문에서 “일연이 조동선에 대한 깊은 이해를 가지기는 했지만, 이해의 수준을 넘어 ‘조동선’ 주창자인지는 의문이 든다.”(주2)라고 토로한 바 있다. 재조대장경이 간행되던 당시 교종의 뛰어난 학승으로는 화엄종의 수기守其가 있었고, 선종의 뛰어난 학승으로는 몽여와 더불어 일연이 있었다. 분명 일연은 난해한 조동종의 오위사상에 대한 폭넓은 이해를 통해 『중편조동오위』를 편찬하였지만, 그렇다고 조동종의 승려라고 말할 순 없다.

민지의 비문에서 일연이 남긴 저술에 대하여 다음과 같이 밝히고 있다.

일연이 남긴 저서로는 『어록語錄』 2권·『게송잡저偈頌雜著』 3권이 있고, 그가 편수한 바로는 『중편조동오위重編曹洞五位』 2권·『조파도祖派圖』 2권·『대장수지록大藏須知錄』 3권, 『제승법수諸乘法數』 7권·『조정사원祖廷事苑』 30권·『선문염송사원禪門拈頌事苑』 30권 등 백여 권이 세상에 유행하고 있다.(주3)

위에 열거된 책의 이름을 통해 알 수 있듯이 일연은 조동선뿐만 아니라 선사상 전반에 큰 관심과 이해를 지니고 있었다. 그의 『어록』이 발간되었다는 사실은 조사로서의 면모를 확인시켜 주는 대목이다. 아마도 이 책에는 선원사 개당 이후 여러 사찰에서 행해진 상당법문과 수시설법 및 원종과 충렬왕에게 행한 법설들이 실려 있었을 것이다.

또 『조파도』에는 조계종과 가지산문의 법맥이 정리되어 있었을 것으로 추정되며, 『조정사원』과 『선문염송사원』 등에는 조사들의 어록, 행장, 법어, 공안 등의 다양한 가르침이 정리되어 있었을 것으로 추정된다. 이와 관련하여 김두진은 「일연의 생애와 저술」에서 다음과 같이 밝히고 있다.

『조정사원』은 임제종에 이르기까지 선승의 행적을 주로 기록한 승전류로 생각된다. 『조정사원』과 『선문염송사원』의 두 저술과 연관하여 편찬되었을 것으로 보이는 『게송잡저』와 『조파도』가 있다. 추측컨대 『게송잡저』는 『선문염송사원』이 편찬된 기반 위에서 편술되었고, 『조파도』는 『조정사원』을 찬술하고 난 뒤에 편찬되었을 것이다.(주4)

일연이 『중편조동오위』를 편찬하게 된 경위는 1260년 봉소헌鳳笑軒에서 쓴 서문에 자세하게 밝혀져 있다. 일연은 서문에서 중국이 당의 동산양개, 조산본적 등이 나와 조동종이 교세를 떨쳤으나 해동에서는 그렇지 못하다고 하였다. 그러나 신라에도 20여 명의 조동종 승려들이 있었다고 하였다. 한편, 고려에는 혜하慧霞가 편집하고 광휘廣輝가 해석을 붙인 간본刊本이 유통되었으나 글의 맥락이 뒤섞여 있어 보법선사普法禪師 노겸老謙, 즉 지겸志謙(1144~1229)이 송나라 판본을 구해 동산과 조산의 흩어진 글을 다시 모으고 소산疏山과 말산末山 두 승려의 어결語訣을 합편하여 중간하였다. 일연이 읽은 것은 바로 지겸이 새로 합편하여 중간한 『조동오위』로, 일연 이전에도 이미 고려의 불교계에서는 『조동오위』가 간행되어 유통되고 있었다는 것을 알 수 있다.

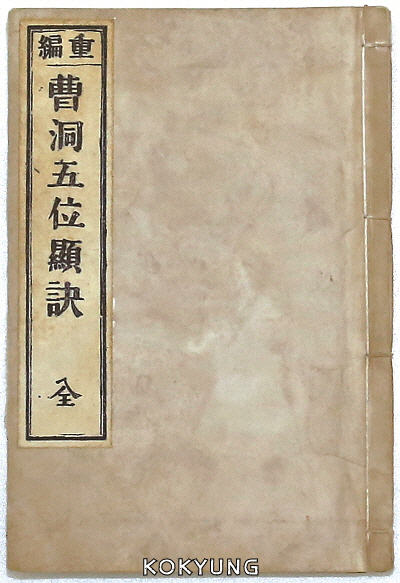

그런데 일연이 보기에는 지겸이 중간한 『조동오위』 역시 오류가 많아 보완할 필요가 있다고 생각하던 차에 소융小融, 즉 수선사 3세 사주인 몽여夢如를 만나 이 문제를 이야기하며 서로 공감했고, 1256년 윤산輪山(경상남도 남해) 길상암吉祥庵에 머물던 중 새로 판본을 만들었다. 이때 일연은 협주夾註를 삽입하여 넣었고, 1260년 2권으로 구성한 『중편조동오위』를 목판에 새겨 간행하였다. 이후 고려나 조선에서의 『중편조동오위』의 유통은 확인되는 바가 없고, 현재까지는 국내에서 발견된 판본도 없다.

현재 전해지고 있는 『증편조동오위』는 1970년대 초 민영규 교수가 일본에서 발굴하였는데, 17세기 일본 조동종에서 간행한 자료이다. 일연의 구성과는 달리 상, 중, 하의 3권으로 간행되었다. 맨 앞에는 1260년 일연의 자서自序, 혜하와 광휘의 서문이 각각 있다. 상권에는 동산양개의 ‘오위현결五位顯訣’을 여러 단락으로 나눈 뒤 혜하의 간揀, 광휘廣輝의 석釋의 주석이 붙어 있다. 중권에는 송나라 굉지정각宏智正覺의 ‘천동사차송天童四借頌’, 자연自然의 ‘오위보협론五位寶篋論’ 등이 수록되어 있다. 하권에는 보법노겸普法老謙, 즉 지겸의 ‘동산삼구洞山三句’와 조산본적의 ‘삼종타三種墮’. ‘사종이류四種異類’ 등이 수록되어 있다.

일연은 18개 항목에 걸쳐 자기의 견해를 ‘보왈補曰’의 형태로 남겼는데, 전거를 들어 고증하거나 보충 설명을 하기도 하고, 단순 교감이나 용어 설명을 하는 등 다양한 내용을 보충하였다.

『중편조동오위』의 편찬 의의와 한계

일연 당시의 고려불교는 임제종의 간화선풍이 성행하고 있었으나, 운문종이나 조동종 같은 다양한 선풍도 풍미하고 있었다. 일연의 『중편조동오위』 편찬과 간행 과정은 일연 개인의 사상뿐만 아니라 이 시기 고려불교가 다양한 선풍을 폭넓게 수용하던 분위기, 그리고 일연과 수선사의 교류 등을 파악할 수 있는 중요한 자료이다. 또한 『중편조동오위』는 송대 『조동오위』가 편찬된 이후 13세기까지의 『조동오위』에 대한 중요한 주석을 정리 및 보완하였을 뿐만 아니라 17세기 일본에서 간행 및 유통되며 조도종의 오위五位 사상의 토대가 되었다는 점에서 동아시아 선 사상 및 선서의 유통을 연구하는 데에도 중요한 의미가 있다.

그럼에도 불구하고 일연의 선사상을 『중편조동오위』에 국한하여 살펴보는 것은 경계해야 한다. 누카리야 카이텐[忽滑谷快天]이 『조선선교사朝鮮禪敎史』에서 밝힌 일연에 대한 다음과 같은 평가가 그 같은 생각을 가지게 한다.

일연의 법계는 도의의 가지산문에 속하였다. 그러나 처음 취학한 해양의 무량사, 체발수구한 진전사, 개당한 경사京師의 선월사禪月寺, 입멸한 의흥의 인각사가 모두 가지산문 소속의 사찰인데, 법계도 또한 이와 같다. 비碑에 목우牧牛에 속하였다고 기록하였으나, 목우자 지눌의 법을 이은 것이 아님은 김포광씨가 선문구산의 내력을 말한 것과 같을 것이다. 일연은 널리 제학에 통하였고, 저서가 심다甚多한데 모두 그가 홍학鴻學임을 보여주는 것이다. 그러나 아깝게도 시대의 사조에 빠져서 사상과 신앙 두 가지 모두 순수하지 못하였고, 가지산문의 현풍玄風을 떨치기에는 부족하였다.(주5)

비록 일연이 가지산문의 현풍을 떨치기엔 부족하였다 하더라도 일연의 출현 이후 가지산문은 다시 번성하였으며, 고려말 태고보우의 출현으로 이어진다.

<각주>

(주1) 민지 찬, 「군위인각사보가국존정조탑비문」, “神統辛酉 承詔赴京 住禪月社 開堂 謠嗣牧牛和尙.”

(주2) 채상식, 「일연의 『중편조동오위』에 보이는 사상과 역사성」, 『지역과 역사』 30호, 2012, 219쪽.

(주3) 민지 찬, 「군위인각사보가국존정조탑비문」.

(주4) 김두진, 「일연의 생애와 저술」, 『역사학연구』 19집, 호남사학회, 2002, 193쪽.

(주5) 忽滑谷快天저·정호경 역, 『조선선교사』, 보련각, 1992, 326쪽.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

네팔 유일의 자따까 성지 나모붓다 사리탑

카트만두에서 남동쪽으로 52km 떨어진 바그마띠(Bagmati)주의 까브레빠란 삼거리(Kavrepalan-Chowk)에 위치한 ‘나모붓다탑(Namo Buddha Stupa)’은 붓다의 진신사리를 모…

김규현 /

-

햇살 속에서 익어가는 시간, 발효의 기적

8월은 발효의 계절입니다. 찌는 듯 무더운 날씨 가운데 발효는 우리에게 버틸 수 있는 힘을 선사합니다. 오늘은 발효가 되어 가는 향기를 맡으며 발효를 이야기해 봅니다. 우리나라 전통 발효음식을 경험…

박성희 /

-

운문종의 법계와 설숭의 유불융합

중국선 이야기 53_ 운문종 ❽ 세계에서 가장 화려한 문명을 구가하던 당조唐朝가 멸망하고, 중국은 북방의 오대五代와 남방의 십국十國으로 분열되었다. 이 시기에 북방의…

김진무 /

-

인도 동북부 수해 지역 찾아 구호물품과 보시금 전달

연등글로벌네트워크 회원들은 인도 동북부 아루나찰 프라데시주州 마이뜨리뿌리 지역의 사찰과 마을을 찾아 수해복구를 위한 보시금과 구호물품 등을 전달하고, 봉사활동을 펼쳤습니다. 이 지역은 지난 6월 초…

편집부 /

-

마음 돈오가 가능한 이유

인간의 인지능력이 보여주는 가장 현저한 특징은 ‘사유 활동’이다. 차이를 기호(언어)에 담아 분류한 후, 기호로 분류된 차이들을 비교하고 선별하는 기준을 만들며, 선별 기준을 정당화시키는 논리와 이…

박태원 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.