[거연심우소요]

초의선사의 다법과 육우의 병차 만들기

페이지 정보

정종섭 / 2025 년 8 월 [통권 제148호] / / 작성일25-08-05 11:25 / 조회2,003회 / 댓글0건본문

거연심우소요 58_ 대흥사 ❻

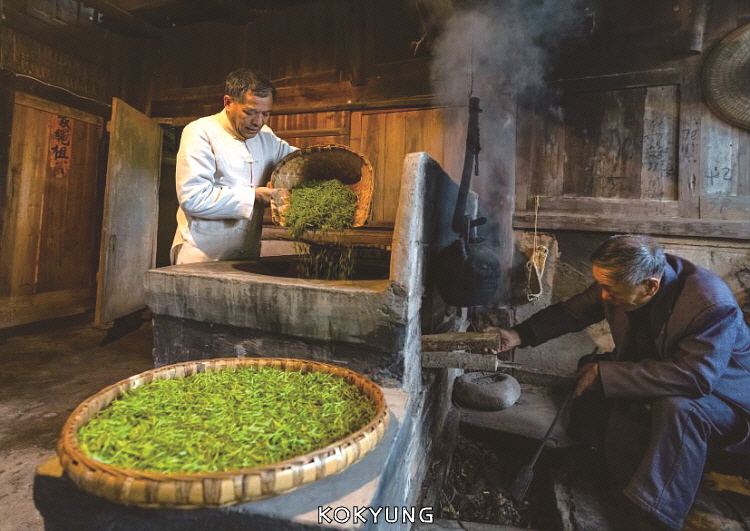

초의선사의 다법을 보면, 찻잎을 따서 뜨거운 솥에 덖어서 밀실에서 건조시킨 다음, 이를 잣나무로 만든 틀에 넣어 일정한 형태로 찍어내고 대나무 껍질로 밀봉하여 보관한다. 이런 차를 다관茶罐에 넣어 화로에 끓인 다음 찻잔에 부어 마신다. 이 다법은 당나라 현종 시대의 육우陸羽가 『다경茶經』에서 말한 것과는 다른 것으로 중국의 명나라에서 유행하던 전다법煎茶法에 해당하는 것이다.

초의선사의 다법

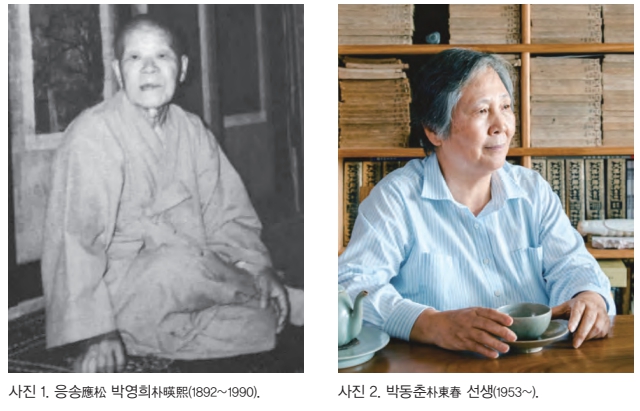

초의차는 제자인 범해화상에게로 전해졌고, 이는 다시 초의선사의 유품과 함께 『동다송』과 『다신전』을 보전해 온 송광사의 응송應松 박영희朴暎熙(1892∼1990) 화상에게로 전해졌다. 응송화상의 덖음차 제다법은 다시 초의차를 연구하고 실제 그 제조법을 익힌 박동춘朴東春(1953∼) 선생에게로 이어졌다. 우리나라 차 역사와 초의선사와 추사 선생 간에 주고받은 편지들을 모으고 연구해 온 박동춘 선생이 제다한 차를 마시며 초의차에 관한 이야기를 많이 들었다. 박동춘 선생에 의하면, 대흥사에서 차를 만들던 시기에는 병차도 있었고 산차도 있었으나 이를 초의선사가 만들었다고 확정하기는 어렵다. 다만 1830년대 이후 다서의 내용을 정리하고 스스로 본격적으로 차를 만드는 일을 하면서 만든 차는 찻잎을 덖는 방법으로 만든 산차였고, 1840년에 와서 초의 다법이 완성되었다고 한다.

이와는 다른 갈래로 근래에 와서는 다솔사의 효당曉堂 최범술崔凡述(1904∼1979) 화상이 다솔사에 차밭을 가꾸고 그가 새로 정립한 증차법蒸茶法으로 반야로차般若露茶를 만들어 음다의 대중화를 실천하며 한국의 차 문화를 새로 일구어냈다. 효당 다법은 ‘효당다도曉堂茶道’를 평생 실천해 오는 반야로다도문화원般若露茶道文化院의 채원화蔡元和(1946∼) 원장에 의해 그 맥이 이어져 오고 있다. 이 이야기는 〈다솔사〉 편에 자세히 써놓았다. 근래 우리나라에 차인들이 많아지면서 대흥사를 찾아오는 이들의 발걸음도 늘어났다. 대흥사에는 초의선사상을 조성하여 놓았다.

오늘날 전세계적으로 보면, 제다법이 하나만 있는 것이 아니다. 우리나라만이 아니라 중국, 일본, 타이완, 스리랑카, 인도 등 여러 나라에서 여러 가지 방법으로 매우 많은 종류의 차를 만들고 있으며, 우리는 기호음료, 약, 의례, 취미 등 다양한 용도로 차를 향유하고 있다. 이렇게 오늘날에는 차 문화가 다양한 모습으로 확산되고 있지만, 초의선사와 관련한 다법과 우리의 차 문화를 이해함에 있어서는 동아시아 차 문화의 역사를 볼 필요가 있다.

동아시아 차 문화의 역사

동아시아의 음다飮茶 또는 끽다喫茶 문화, 즉 차를 마시는 문화는 중국에서 시작되었다. 중국의 음다는 신농神農에게서 시작되었다고 하지만 전설일 뿐이고, 실제로는 춘추전국시대에 와서 차가 음식이나 약으로 사용되기도 했다. 이 시대에는 ‘차[茶]’라는 말은 없었고, 가檟, 설蔎, 명茗, 천荈, 고苦, 도荼, 고도苦荼, 차搽, 도梌 등으로 불렸다.

한漢나라 선제宣帝(재위 BCE 74∼49) 때 촉蜀 지방인 사천성 무양武陽에서 차 도구를 이용하여 차를 마시고 시장에서 차가 거래되기도 했는데, 222년에 손권孫權(182∼252)이 건국한 오吳나라의 조정에서는 차를 술처럼 마시기도 했다. 오나라를 멸망시킨 사마염司馬炎(236∼290)이 건국한 서진西晉(265∼316)에서는 차가 상류층의 최고 음료가 되기도 했다. 그 시절에는 떡 모양의 병차餠茶를 빻아 그 찻가루를 끓는 물에 타기도 하고, 생강, 대추, 귤피 등 다른 재료들과 같이 솥에 넣어 달여서 마시기도 했다(자다법煮茶法).

흉노에게 화북지방을 빼앗기고 남쪽으로 내려와 세운 동진東晋(317∼420)에서는 귀족들의 사교활동에서 차로 손님을 접대하는 문화가 확산되었고, 제사를 검소화한 방법으로 술 대신 차를 사용하기도 했다. 이렇다보니 자연히 좋은 차를 찾게 되어 명차名茶의 생산지가 관심의 대상이 되었다. 이처럼 남북조南北朝(386∼589) 시대에 남조에서는 차 마시는 문화가 널리 확산된 반면 5호 16국(304∼439) 시대에 화북지방에서는 차를 귀하게 여기지 않는 풍조와 남쪽지방과의 단절로 인하여 음다 문화가 쇠퇴하였다. 그러던 것이 천하를 통일한 수隋나라 때 대운하가 건설되면서 장강長江 일대의 차가 전국으로 대량 운송·보급되는 바람에 차 문화는 다시 화북지방으로 전파되었다.

당나라에 오면, 현종玄宗(재위 712∼756) 시대에 전국적으로 음다 풍습이 확산되었고, 차를 마시는 생활은 민간에까지 널리 퍼져 찻집도 생겨났고, 위구르족이 말을 가지고 와 차로 교환해 갈 정도로 일상에서 차 생활과 차의 거래가 활발하였다. ‘차[茶]’라는 말도 이 무렵 육우의 『다경』 집필을 계기로 통일된 하나의 용어로 정착된 것으로 본다. 이렇듯 누구나 차를 만들어 즐겁게 마시면 되는 것이었다. 왕실이나 귀족층에서는 음다 행사가 각종 연회와 함께 화려하고 때로는 격조 있는 의례로 행해졌겠지만, 문인들이나 민간에서는 각자 자기식으로 즐겨 마신 것 같다. 차만의 향과 맛을 음미하기도 했고, 생강, 소금, 파, 대추, 귤피 등을 같이 넣어 끓여 마시기도 했다. 당시 문인사회에서는 촉蜀지역인 사천성 성도成都 명산현의 몽산蒙山 정상에서 나는 몽차蒙茶 즉 몽정차蒙頂茶가 최고의 차로 각광을 받았다.

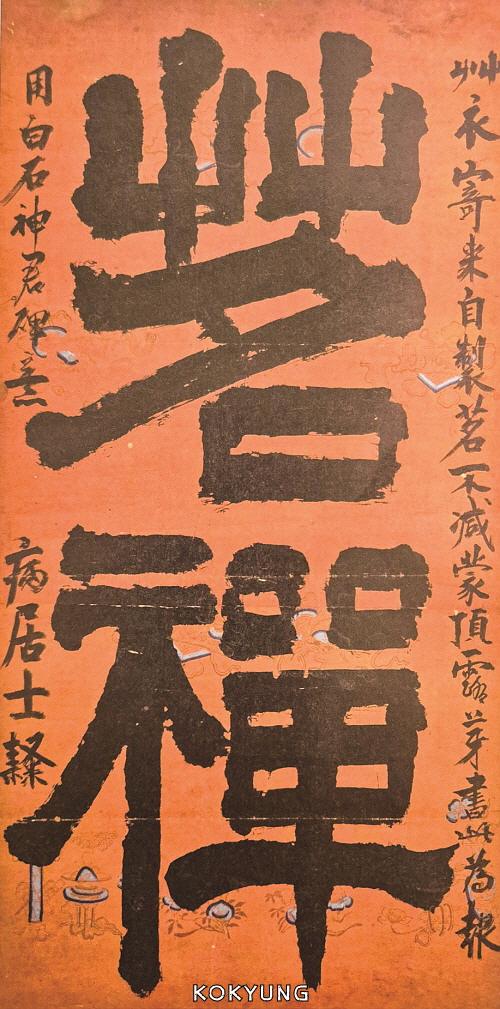

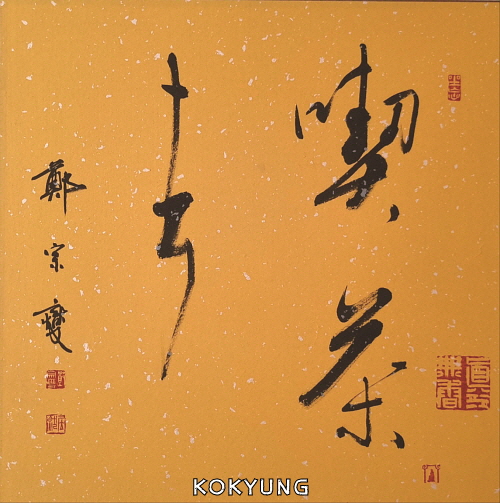

초의선사에게서 차를 받은 추사 선생이 답례로 써 보낸 〈명선茗禪〉이라는 서폭을 보면, 그 협서脇書에 초의차도 몽정차나 강소성 강녕현의 로아차露芽茶에 뒤지지 않는다고 써놓았다. 조선에서도 중국의 몽정차가 천하의 명차로 알려졌던 것 같다. 물론 아무나 몽정차를 구해 마시기는 어려웠겠지만.

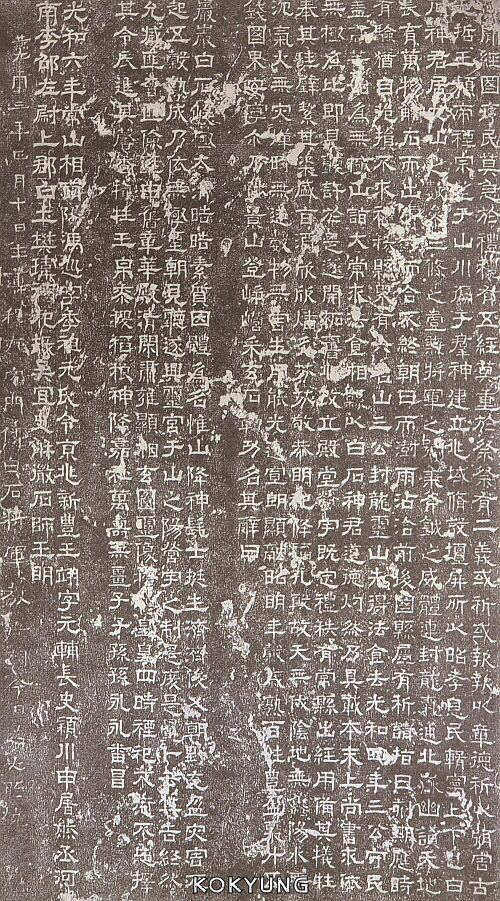

추사 선생은 이 서폭에 낙관을 하며 〈백석신군비白石神君碑〉의 필의筆意로 글씨를 썼다고 밝혀 놓았는데, 예서법隸書法에서 한나라 예서를 높이 평가했던 추사 선생이 고예법古隸法에 따른 글씨라는 의미로 쓴 것 같다. 〈백석신군비〉 즉 〈백석산비白石山碑〉는 동한東漢 광화光和 6년(183)에 소장촌蘇莊村 백석산 위의 백석신군묘사白石神君廟祠에 세운 것으로, 액제額題를 ‘白石神君碑’라고 전서篆書로 쓴 비석이다. 이 비석의 탁본은 구하기 어려웠을 텐데 추사 선생은 이것까지 구해 보며 예서법을 연구한 것으로 보인다.

수행의 일환으로 행해진 음다 수행법

이렇게 당나라에서 차 문화가 모든 생활로 확산되면서 사찰에서도 사원차寺院茶가 발달하였다. 진陳나라와 수隋나라 시기에 천태종을 개창한 천태지의天台智顗(538∼597)가 그의 고향인 형주荊州에 옥천사玉泉寺를 세우고, 신수神秀(606?∼706)가 주지를 맡으면서 옥천사는 북종선의 중심도량이 되었는데, 여기서도 선수행의 일환으로 음다수행법이 행해졌다. 사천 성도를 중심으로 활발했던 정중종淨衆宗과 보당종保唐宗과 같은 선종 사찰에서는 차를 마시고 차담茶談을 가지는 일은 보편화되었다. 마조도일馬祖道一(709∼788)의 ‘마조일완차馬祖一椀茶’나 조주종심趙州從諗(778∼897)의 ‘끽다거喫茶去’라는 화두가 등장한 것에서 우리는 당시 사원에서 음다가 선수행의 하나로 보편화되었음을 짐작할 수 있다. 선사들 사이에 차는 귀한 선물로 취급되었다.

『다경』의 저자 육우의 생애

『다경』의 저자 육우도 당나라 현종玄宗(재위 712∼756) 시대에 살았던 사람이다. 육우는 태어난 후 호북성湖北省 천문현天門縣(당시 경릉현竟陵縣) 어느 물가에 버려졌는데, 용개사龍蓋寺 지적智積 선사가 그를 데려와 자기 성을 붙여 육우로 이름을 짓고 절에서 키웠다. 육우는 총명과 재능이 뛰어나 20세에 경릉태수로 온 예부낭중禮部郎中 최국보崔國補(704?∼756)에게 발탁되어 문사들과 교유도 하였고, 여러 곳의 차 산지도 방문하며 차 연구도 하였다.

755년 11월 소그드족인 절도사 안록산安祿山(703∼757)과 그 부하 사사명史思明(?∼?)이 15만 명의 군사를 이끌고 현재의 북경北京에서 ‘안사安史의 난’(755∼763)을 일으켰을 때, 그는 피난민들을 따라 강남으로 옮겨 다니며 문인들을 만나는 등 생활을 하였다. 일찍부터 그에게 사찰에서의 생활은 잘 맞지 않았다. 홍주洪州에서 저산杼山 묘희사妙喜寺의 저명한 시승詩僧인 교연皎然(720∼800?)화상을 만나 글과 차로 인연을 맺고, 인근 여러 곳을 다니며 황보염皇甫冉(714?∼767), 황보증皇甫曾(?∼785), 안진경顔眞卿(709∼785) 등 많은 명사들을 만나 교유하기도 했다. 나이를 초월하여 평생 인연으로 교유했던 교연화상은 남조 송나라의 산수시인 사령운謝靈雲(385∼433)의 10세손이 된다.

안사의 난이 평정된 후, 773년에 마침 만고충신萬古忠臣 안진경이 65세의 나이로 호주자사湖州刺史로 부임하였다. 그해에 안진경은 서로 교유하던 교연화상이 있는 묘희사 인근에 정자를 세우고 문사들과 글과 차로 교유를 하였다. 육우는 정자 이름을 삼계정三癸亭으로 지었고, 안진경의 휘하에서 『운해경원韻海鏡源』이라는 방대한 사전 편찬에 교연화상 등 여러 학자들과 참여하며 지식도 넓혔다. 여기서 얻은 지식을 그 시절 준비해 온 『다경』의 원고를 다듬는 일에도 참고했을 것으로 보인다.

778년 안진경이 형부상서刑部尙書로 제수받고 장안長安으로 떠날 때까지 육우는 여러 학자들과 함께 안진경의 시회詩會에도 참여하면서 시작詩作으로도 명성이 알려졌다. 안진경이 떠난 후에 육우는 무석無錫의 혜산사惠山寺와 소주蘇州의 호구사虎丘寺 등지를 유람한 후 780년에 교연화상의 후원으로 『다경』을 판각·출간하였다. 광주, 호주, 홍주, 소주 등 여러 곳을 전전하며 글과 차를 즐기는 생활을 하다가 799년 43세 때 호주에 지은 옛 청당별업靑塘別業으로 돌아가 차인으로 살다가 804년에 72세의 나이로 세상을 마쳤다.

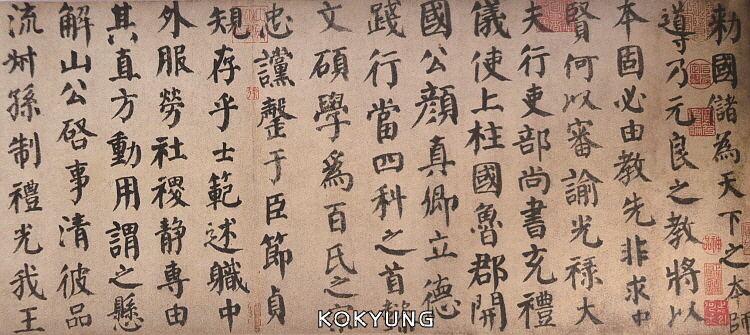

안진경은 서법사書法史에서 한 획을 그은 당나라 4대 서법가로도 지금까지 유명하다. 그는 안회顔回(BCE 521?∼491?)를 시조로 하는 명문가 출신으로 현종 때인 753년에 문사수일과文詞秀逸科에 급제하여 관로官路로 나갔다. 『안씨가훈顔氏家訓』은 쓴 안지추顔之推(531∼591)의 5대손이 된다. 그런데 관로에 나가자마자 그의 강직한 성품으로 인하여 양귀비楊貴妃(楊玉環, 719∼756)의 사촌 오빠이자 재상인 양국충楊國忠(楊釗 ?∼756)에게 미움을 받아 산동성 평원태수平原太守로 쫓겨 가는 신세가 되었다.

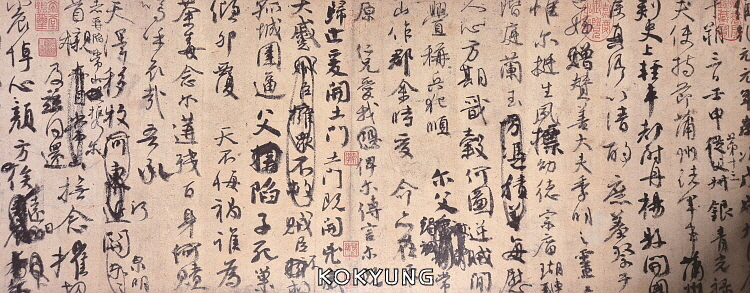

그때 북경에서 안사의 난이 일어나고, 평원 지역은 반란군에 투항하였으나, 안진경은 평원군을 지키며 상산태수常山太守인 사촌형 안고경顔杲卿(692∼756)의 부자와 함께 20만의 의용군을 모아 반란군 토벌에 나섰다. 그러나 전란의 와중에 조카 안계명顔季明은 목숨을 잃었고, 안고경은 장안으로 붙잡혀 가 안록산에게 참살되는 비극을 겪었다. 758년에 포주蒲州에 부임한 50살의 안진경은 안고경의 큰 아들 안천명顔泉明을 보내 안고경 부자의 유골을 수습하여 장사를 지냈다. 그때 비통한 심정으로 조카의 영전에 지어 올린 제문祭文의 친필 원고가 바로 오늘날까지 ‘천하제이행서天下第二行書’로 불리는 그 유명한 〈제질문고祭姪文稿〉이다.

783년에 회서淮西에서 절도사 이희열李希烈(?∼786)이 반란을 일으켰을 때 안진경은 그를 설득하러 갔다가 감금당하고 말았는데, 국호를 대초大楚로 하고 스스로 황제(재위 784∼786)가 된 이희열에게 안진경은 죽임을 당하고 말았다.

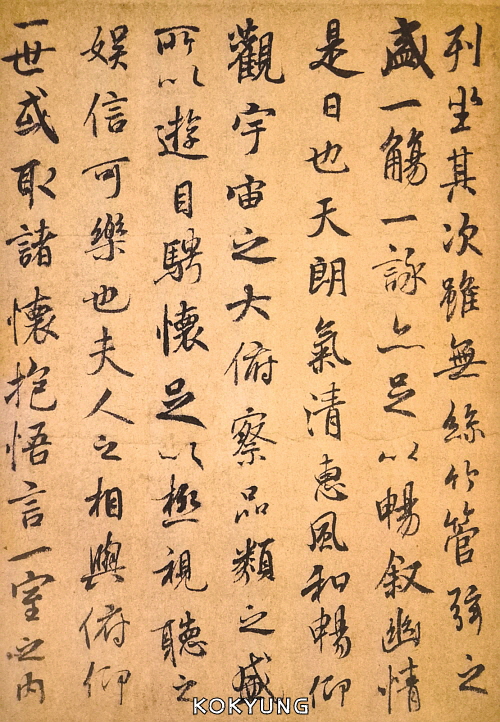

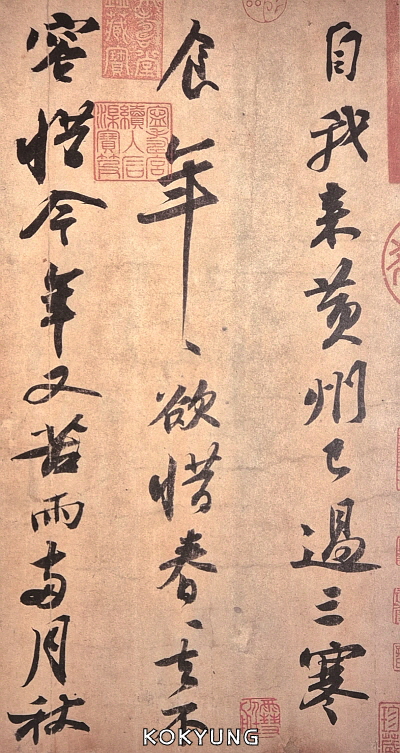

젊은 시절 나는 서예를 공부하면서 안진경의 서법부터 익혔는데, 당시에 〈안근례비顔勤礼碑〉, 〈자서고신첩自書告身帖〉, 〈천복사다보탑비千福寺多寶塔碑〉, 〈쟁좌위고爭坐位稿〉, 〈마고선단기麻姑仙壇記〉 등 그의 글씨를 임서臨書하곤 했다. 어느 해인가 일본 동경국립박물관東京國立博物館에 갔을 때 마침 열린 ‘안진경 특별전’에서 대만에서 가져온 〈제질문고〉의 진본을 직접 보았다. 여러 번 찾아간 대만고궁박물관臺灣古宮博物館에서 보지 못한 것을 도쿄에서 보았다. ‘왕희지를 능가하는 명필’이라는 이름하에 일본 최초로 개최된 전시회에는 전시 기간 내내 국내외 관람객들이 장사진을 이루었다. 서예사에서 ‘천하제일행서天下第一行書’는 왕희지王羲之(307∼365)의 〈난정서蘭亭序〉를 말하고, ‘천하제삼행서天下第三行書’는 소식蘇軾(1037∼1101)의 〈황주한식첩黃州寒食帖〉을 말한다.

육우의 병차 만들기

육우에 관한 이야기를 하다가 여기까지 와버렸다. 다시 차 이야기로 돌아간다. 당나라에서는 안사의 난 이후에 국가재정이 어려워지자 782년에 차에 세금을 부과하여 국가재정에 충당하는 일까지 생겼다. 그만큼 음다는 일상생활의 일부가 되었다. 『다경』은 육우가 차에 관한 모든 지식과 자신의 생각을 체계적으로 쓴 차에 관한 종합전문서이다. 그 원본은 전하지 않고, 각 시대와 나라마다 판각하여 인출한 여러 판본이 전해 왔다. 그 과정에서 수정·보완한 내용도 있어 판본에 따라 차이가 있다.

아무튼 육우는 이 책에서 자신이 알고 있는 모든 지식을 동원하여 차의 기원, 차의 토양, 차의 효능, 제다법, 차의 등급, 제다 기구와 사용법, 차의 보관법, 차의 품평법, 차 도구, 차를 달이는 법, 차의 역사와 관련 자료, 차의 산지, 차를 마시는 법 등에 관한 많은 자료와 정보, 지식을 종합하여 상세하게 기술하여 놓았다.

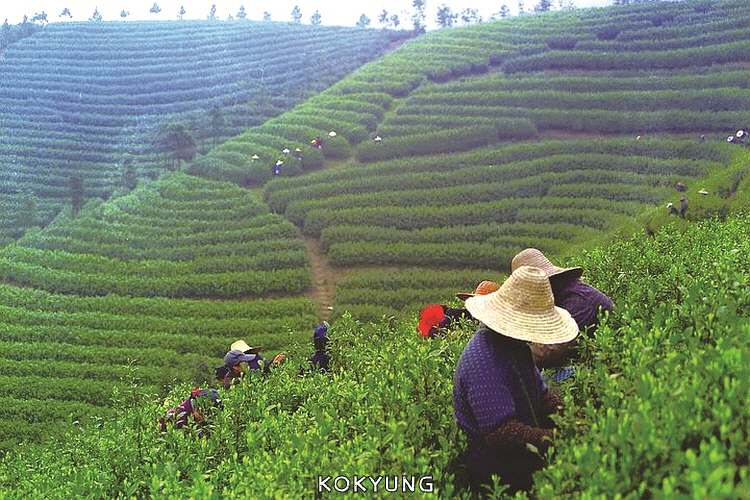

제다법에서 육우는 위진시대 이래 전해진 것으로 보이는 병차餠茶를 만드는 방법[製茶法]을 설명하고 있다. 초봄부터 청명한 이른 아침에 좋은 찻잎을 골라 채취하여[採] 시루에 넣고 찐[蒸] 다음에, 이를 다시 절구[臼]에 넣고 찧어서[搗] 나무틀에 눌러 넣어[拍] 작은 모양으로 만든다. 그런 후 차 가운데를 송곳으로 뚫어 구멍을 내고[穿] 꼬치처럼 대나무를 깎아 만든 꽂이[削竹]에 여러 개를 끼워[貫] 배로焙爐 위 시렁[棚]에 나란히 걸치고 숯불로 열을 가하여[焙] 떡 모양의 고형차固形茶인 병차를 만든다(중국의 병餠은 우리나라의 떡과 달리 딱딱한 빵과 같다). 시루에 쪄서 차를 만드는 방법을 증차법蒸茶法이라고 한다. 그런 다음에 여러 개의 병차를 꾸러미에 꽂아 건조한 장소에 저장한다.

차를 마실 때는 먼저 병차 덩이를 부수어 나무나 돌 또는 은으로 만든 맷돌[碾]에 넣고 둥근 타墮(=연자碾子)를 굴려서 가루로 만든다. 그 다음에 차 숟가락[則]을 사용하여 풍로에 얹어 숯불로 끓인 솥(복鍑=부釜=부鬴)의 물에 찻가루를 넣고 소금도 조금 넣은 다음에 불을 조절하며 알맞게 끓인다. 이 차를 찻잔[碗]에 부어 마신다.

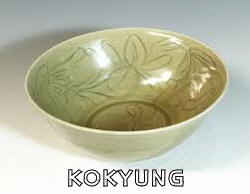

굽이 거의 없는 낮은 잔은 바닥에서 잔입술 부분까지 나팔꽃처럼 옆으로 벌어지면서 깊이가 조금 있는 접시와 같은 모양을 한 것이었다. 육우는 찻잔을 평하면서, 끓여낸 차의 옅은 황색을 약화시키고 푸른색이 감도는 느낌을 주는 월주요越州窯의 청자 찻잔이 가장 좋다고 했다. 이런 월주요의 청자 찻사발이 통일신라시대에도 적지 않게 수입되었던 것을 보면 통일신라시대에 당나라 차 문화와 음다법이 들어온 것으로 볼 수 있는 점이 있기도 하다.

자료들을 보면, 당나라 때에도 차를 솥에서 덖는 초다법焦茶法으로 만든 차도 있기는 했다. 이렇게 보면, 육우의 다법은 증차법으로 병차를 만들고, 그 가루를 내어 물을 채운 솥에 붓고 알맞게 끓인 다음 찻잔에 부어 마시는 것이다(암차법痷茶法=엄차법淹茶法). 이는 요즘 일반화되어 있는, 찻잎을 솥에 덖어서 만든 긴압차緊壓茶나 산차散茶를 먼저 차관茶罐이나 차호茶壺에 넣은 다음에 끓인 물을 부어 우려 마시는 포다법泡茶法과는 다른 것이다.

육우는 『다경』을 저술하면서 그전까지 다양한 방법으로 차를 약 또는 음식 등으로 먹던 것을 처음으로 음료로 전환시켰다. 음다의 법도나 예법을 말하거나 심오한 철학적 의미를 부여한 것은 없지만 음다에서는 검儉해야 제맛을 알 수 있다고 할 정도였다. 차에 다른 무엇을 첨가하여 다양한 맛을 내거나 시끌벅적하게 마시거나 어떤 특별한 의미를 부여하거나 어지러운 분위기에서 마시면 차의 향과 맛을 느낄 수 없다는 정도로 음다의 자세를 언급하였다. 차를 다른 향료나 생강, 대추 등과 함께 탕에 넣어 끓여 마시는 방법을 자다법煮茶法이라고 하는데, 육우는 이것은 차의 진정한 향과 맛을 느낄 수 없게 하는 것이라며 배격하였다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.