[화엄 속 세상, 세상 속 화엄 ]

세상의 주인은 누구인가?

페이지 정보

보일스님 / 2025 년 8 월 [통권 제148호] / / 작성일25-08-05 11:35 / 조회1,350회 / 댓글0건본문

세주世主, 문자 그대로 ‘세상의 주인’이라 불리는 이 명칭은 『화엄경』을 처음 접하는 이들에게 근엄한 인상을 준다. 대개는 부처님이나 뛰어난 성자를 떠올리겠지만, 「세주묘엄품」이 내세우는 세주는 이러한 통념을 단숨에 뒤집는 존재다.

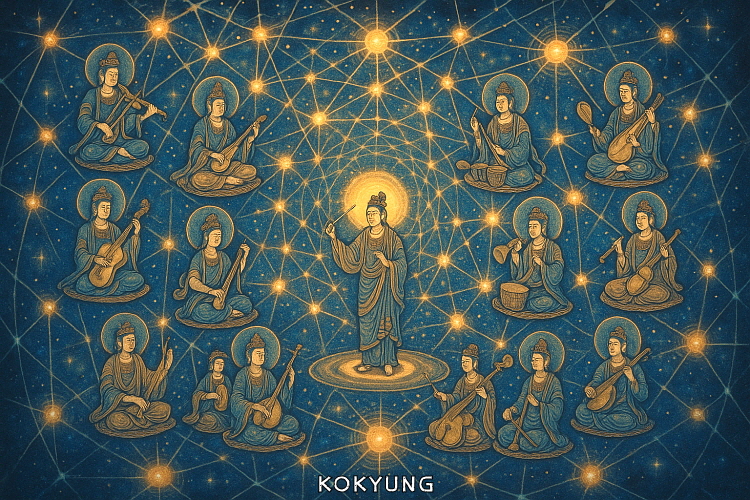

‘세주 되기’의 교향곡

경전 속 세주는 거대한 법계의 그물망 안에서 각자의 고유한 임무를 수행하며 존재하는 모든 생명을 가리킨다. 「세주묘엄품」에서는 신중神衆과 보살들이 연이어 호명된다. 묘염해천왕에서 사자좌보살에 이르기까지 이름도 서원도 다른 대중이 한목소리로 ‘세주’라 불린다. 이는 누가 더 높고 낮음을 가르는 명예 목록이 아니라, 우주 오케스트라를 완성하기 위한 파트별 악보다. 이 긴 이름들의 나열이 진정으로 드러내는 것은 위계가 아닌, 겹겹이 펼쳐진 주체들의 고유한 존재성이다. 이 주인 됨은 소유나 지배와는 거리가 멀다. 오히려 공동 장엄을 위한 책임이자 역할이다.

바이올린이 협주곡에 선율을, 팀파니가 웅장함을 더하듯, 각각의 세주는 법계라는 교향곡에서 자신만의 음색을 빚어낸다. 주체성이 독점이 아닌 상호 조화 속에서 비로소 빛을 발한다는 것, 이것이 「세주묘엄품」이 전하는 핵심 통찰이다. 따라서 「세주묘엄품」이 전하는 메시지는 “당신도 이미 세상의 주인”이라는 선언이다. 부처님이 진정으로 위대한 까닭은 깨달음을 독점한 것이 아니라, 모든 존재 안에 깃든 주인 됨의 씨앗을 온전히 꽃피워 냈기 때문이다.

경전을 공부한다는 것은 외부의 권위에 기대는 일이 아니라, 내면 깊숙이 잠들어 있는 세주로서의 자각을 일깨우는 여정이다. 오늘날 이 메시지는 더욱 절실하다. 정치적 혼란, 경제 불안, 사회 갈등 속에서 많은 이가 자신의 삶을 외부 변수에 내맡긴 채 흔들린다. 이러한 때에 「세주묘엄품」이 선포하는 ‘세주 되기’는 무력감을 넘어 주체성을 되찾을 수 있는 길을 열어준다. 주인 됨이란 누군가를 굴복시키는 능력이 아니라, 생각·말·행동에 무한 책임을 지는 내적 자유다. 이러한 자유는 바깥 조건의 변화에도 요동치지 않는 깊은 평정심을 선사한다.

아무리 상황이 요동쳐도, ‘내가 선택할 수 있는 최선’을 인지하고 행동으로 옮길 때 우리는 이미 세주의 길을 걷는다. 이는 『화엄경』이 말하는 진정한 해탈의 첫걸음이기도 하다. 수만 겁 서원을 품은 신중들은 치유자·보호자·창조자·안내자로서 우리가 발휘할 다양한 주인 됨의 얼굴을 비춘다. 그들의 이름을 하나하나 불러내는 그 순간, 우리는 이미 경전 밖의 방관자가 아니게 된다. 세상이라는 거대한 무대 한가운데에서 자기 파트를 연주하는 공동의 세주로 이미 자리하고 있다.

보현보살이 첫 번째 설주인 까닭은?

「세주묘엄품」은 80권 『화엄경』이라는 대장정의 문을 여는 서막에서 보현보살普賢菩薩을 첫 설주說主로 내세운다. 문수의 지혜도, 관음의 자비도 제치고 ‘덕행德行과 실천’을 상징하는 보현보살이 맨 앞에 선 까닭은 분명하다. 『화엄경』이 탐구하려는 것은 추상적 형이상학이 아니라 “지혜를 현실에 어떻게 심을 것인가?”라는 구체적 물음이다. 보현보살은 전통적으로 ‘덕행德行’과 ‘구체적 실천행’의 상징이다.

문수보살이 지혜智慧의 화신이라면, 보현보살은 그 지혜를 현실에서 구현하는 행동의 화신이다. 보현보살의 대표 작품인 보현십대원왕普賢十大願王은 모두 동사動詞로 이루어진 서원이다. 각 항목은 수행자의 내면을 다듬는 동시에 세계를 이롭게 하는 행동 규범이다. 이 십대원은 단지 바라는 것이 아니라 실천에 대한 서약이다. “알았다면 행동하고, 깨달았다면 베풀라!”는 촉구이며, 화엄의 첫 가르침은 곧장 행위와 실천으로 연결된다.

보현보살의 십대원은 『화엄경』 「보현행원품」에서도 따로 밝히는 것으로, 불교 수행의 핵심이자 모든 불자와 수행자들이 삶 속에서 지켜나갈 명확한 행동 지침이다. 이 십대원은 단순한 기원이나 바람에 그치지 않고, 구체적인 행동과 실천을 강조하는데, 첫째로 모든 부처님께 예배하고 공경하는 예경제불원禮敬諸佛願, 둘째로 부처님의 덕을 찬탄하는 칭찬여래원稱讚如來願, 셋째로 널리 공양을 실천하는 광수공양원廣修供養願, 넷째로 자신의 업장을 참회하는 참회업장원懺悔業障願, 다섯째로 남의 공덕을 기뻐하는 수희공덕원隨喜功德願, 여섯째로 부처님의 설법을 청하는 청전법륜원請轉法輪願, 일곱째로 부처님께서 세상에 오래 머무시길 바라는 청불주세원請佛住世願, 여덟째로 항상 부처님을 따라 배우는 상수불학원常隨佛學願, 아홉째로 언제나 중생을 이해하고 따르는 항순중생원恒順衆生願, 마지막으로 모든 공덕을 널리 회향하는 보개회향원普皆廻向願의 서원이 그것이다.

이처럼 십대원은 자기 성찰과 반성, 타인에 대한 이해와 배려, 나눔과 회향, 끊임없는 배움과 실천을 통해 마음을 맑히고 세상을 이롭게 하는 길을 제시한다. 따라서 보현보살이 『화엄경』의 첫 설주로 등장하는 것은 향후 『화엄경』 전체가 어떤 메시지를 담고 있는지에 대한 강력한 암시이자 복선이다. 『화엄경』은 현란한 이론적 체계나 형이상학적 사변에 머물지 않고, 처음부터 끝까지 ‘어떻게 살 것인가’라는 실존적 질문에 답하려 한다.

보현보살의 첫 법문은 『화엄경』 전체가 삶과 수행이 하나 되는 ‘살아 있는 깨달음의 철학’임을 분명히 드러낸다. 「세주묘엄품」에서 펼쳐지는 수많은 신중神衆들의 서원과 해탈문은 이 보현 정신의 생생한 작동 설명서이다. 어느 존재도 방관자가 아니며, 모두가 자기 자리에서 치유·보호·창조·안내의 책임을 맡는다. 무수한 이름을 끝없이 열거하는 것은 단순히 숫자를 늘어놓기 위함이 아니라, 서로 연결된 관계 속에서 우리가 맡고 있는 구체적인 책임과 역할을 선명하게 드러내는 화엄의 지도다.

결국 보현보살을 선봉에 세운 『화엄경』은 우리에게 묻는다. “네가 알고 있는 그 옳음은 지금 어디서, 어떻게 작동하고 있는가?” 그 질문에 곧장 몸으로 답할 때, 「세주묘엄품」의 장엄한 서원은 경전 밖 현실에서 비로소 완성된다.

“혹은 부처님의 음성이, 시방 모든 국토에 두루 하고, 중생들에게 맞추어 이해하는 바를 따라서, 소리를 내는 데 장애가 없음을 알았도다(或有能了佛音聲 普遍十方諸國土 隨諸衆生所應解 爲出言音無障礙).”

- 「세주묘엄품」 제5권 게송, 무비스님 역.

화엄 회상에 모인 대중은 저마다의 악기로 하나의 교향곡을 빚어내는 거대한 앙상블이다. 「세주묘엄품」을 마무리하는 제5권 종반부에는 부처님의 음성을 찬탄하는 게송이 제시된다. 이 게송에서 말하는 부처님의 음성이 곧 세주들의 구체적 실천행, 즉 바라밀波羅蜜의 선율이라고 할 수 있다. 이를테면, 앞서 칭명한 묘염해천왕妙焰海天王이 지혜의 바다를 다스리고, 주해신主海神은 물결의 파동을 조율하고, 주가신主稼神은 곡식의 땅심을 북돋우며, 주약신主藥神은 치유의 향을 발한다. 또한 주림신主林神은 숨 쉬는 숲을, 주풍신主風神은 바람을, 주산신主山神은 연화장세계의 산들을 굳건히 지킨다.

이들의 조화를 통해 흙·물·불·바람과 숲과 산의 생명력이 서로 어우러져 살아 숨 쉰다. 「세주묘엄품」이 화엄 회상 대중의 명호를 일일이 열거하는 것은 예경을 위함이 아니라 제각기 다른 이름이 곧 상호 의존의 지도임을 드러내기 위함이다. 화엄의 법계는 각각의 몸짓이 서로를 지지하고 보완하며 전체를 장엄한다.

묘염해천왕의 지혜는 주해신의 물결을 만나야 비로소 널리 퍼지고, 주금신의 광명은 주음신主音神의 울림과 만나야만 온 세상에 두루 전해진다. 독립된 실체는 한 존재도 없고, 모든 존재가 관계라는 배경 위에 아로새겨질 뿐이다. 각 대중이 전하는 해탈에 이른 과정, 즉 해탈문解脫門은 초월적 비밀이거나 신비한 주문이 아니다. 서로 얽혀 있는 삶의 원리를 풀어내는 실천 지침에 가깝다.

예를 들어 주약신의 해탈문은 단순히 병을 치료하는 기술이 아니라, 고통받는 이와 주변 환경이 서로 연결되고 소통할 때 치유가 완성된다는 것을 일깨운다. 의료적 돌봄과 가족의 지지, 공동체의 관심이 유기적으로 결합할 때 비로소 진정한 회복이 가능하다는 의미이다. 이처럼 해탈문은 관계를 맺는 여러 길을 가리킨다. 불·물·바람·소리·빛·숨이 얽힌 거대한 그물에서 어느 한 곳이 어그러지면 전체가 흔들린다. 그래서 화엄의 예경은 대상을 향한 기도를 넘어서 관계를 비추는 거울이 된다.

따뜻한 차 한 잔에는 차나무를 키운 흙과 물, 잎을 자라게 한 햇빛, 농부의 손길, 가공과 운송 과정에서 일한 사람들의 노고가 모두 깃들어 있다. 이 사실을 떠올리는 순간, 그 잔은 곧 주해신·주가신·주풍신·주산신을 향한 고요한 예경이 된다. 연기의 거울을 똑바로 마주하면, 수행자는 수동적 관찰자가 아니라 관계의 설계자가 된다. 왜곡된 연결을 바로잡고, 새로운 순환을 짜는 일은 수행이자 실천이며, 치유이자 창조이다.

「세주묘엄품」이 수없이 많은 화엄 대중의 이름을 하나하나 호명하는 것은 단순히 경이로움을 자아내려는 것이 아니다. 그 모든 이름은 관계의 그물망에서 우리가 마땅히 맡아야 할 자리가 어디인지 일깨우려는 신호다. 각자의 자리에서 존재들이 저마다의 역할을 다할 때, 세상은 비로소 건강한 균형을 되찾는다. 숲이 사라지면 공기가 탁해지고 숨이 가빠지듯, 작은 풀 한 포기를 보살피는 손길 하나가 마른 땅을 적신다.

「세주묘엄품」이 던지는 마지막 물음은 결국 이것이다. “지금 내가 맺고 있는 인연의 모양새는 어떠한가? 나는 이 거대한 관계망 속에서 어떤 세주로 살아갈 것인가?” 이 질문을 스스로에게 던지는 순간, 화엄의 가르침은 비로소 우리의 일상에 살아 숨 쉬게 된다. 우리가 관계 맺는 방식 하나하나가 세상을 조금씩 바꾸고 있음을, 그리고 그 변화의 중심에 다름 아닌 우리 자신이 있음을 깨닫게 된다. 그렇게 우리는 각자의 삶에서 세주가 되어, 매 순간 세계를 새롭게 만들어 간다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.