[설산 저편 티베트 불교]

네팔 유일의 자따까 성지 나모붓다 사리탑

페이지 정보

김규현 / 2025 년 8 월 [통권 제148호] / / 작성일25-08-05 12:20 / 조회2,560회 / 댓글0건본문

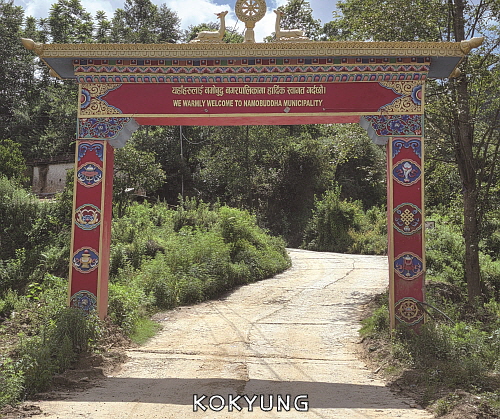

카트만두에서 남동쪽으로 52km 떨어진 바그마띠(Bagmati)주의 까브레빠란 삼거리(Kavrepalan-Chowk)에 위치한 ‘나모붓다탑(Namo Buddha Stupa)’은 붓다의 진신사리를 모신 것으로 전해지고 있다. 또한 자따까 전생 설화의 살아 있는 현장이기도 하다. 그래서 네팔에서는 보우드나트(Boudhanath), 스와얌부나트(Swayambhunath)와 함께 ‘3대 순례지’ 중 하나로 꼽히고 있는 불교성지이다.

그러나 현장 같은 옛 순례자들은 우리가 알고 있는 비라태자의 사신처捨身處의 실제 현장은 지금 파키스탄 스와트(Swat) 계곡 밍고라 지방에 있다고 기록하고 있다. 그러므로 네팔의 나모붓다탑은 보시행을 강조하기 위해 후대에 같은 테마를 패러디한 사례로 해석된다.

이 탑의 티베트 이름은 ‘딱모뤼진(Takmo Lüjin)’인데, “호랑이에게 육신을 보시하다.”라는 뜻으로, 이름만으로도 자따까의 의미가 물씬 풍긴다. 우리 불자들에게는 잘 알려진 단어이지만 ‘나모붓다(Namo Buddha)’는 “붓다께 귀의하다.”라는 뜻이다. 하지만 여기서는 실존 붓다께서 전생에 호랑이와 그 새끼들을 구하기 위해 행한 자기 희생담[捨身品]의 뜻을 담고 있다. 오늘 필자는 그 숭고한 뜻에 이끌리듯 발걸음을 이곳으로 향하게 되었다.

8폭 연꽃 모양의 길지吉地 나모붓다 곰빠

나모붓다 곰빠로 가는 길은 카트만두 외곽의 라트나빡(Ratna Park)에서 출발하는 버스를 타고 베네빠(Banepa)에서 내려서 다시 빠나우띠(Panauti) 또는 두리켈(Dhulikhel)로 가는 버스로 갈아타야 한다.

그리고 마을에 도착하여 다시 1,000개의 계단을 힘겹게 걸어 올라가서 곰빠 근처에 오르면 멀리 히말라야의 하얀 능선을 배경으로 여러 채의 티베트식 특유의 건물군과 유난히 하얀 사리탑 무리가 눈에 들어온다. 바로 ‘나모붓다’ 또는 ‘타란구 쵤링(Thrangu Tashi Yangtze Chöling)’ 또는 ‘딱모뤼진’이라고 불리는 사원이다. 이 사원은 까르마-까규(Karma Kagyu) 종단에 속해 있는데, 1978년 타란구 린뽀체에 의해 세워졌기에 불리는 이름이다.

이곳은 옛날부터 8폭 연꽃이 피어 있는 듯한 지형을 이루고 있는 ‘천하의 명당’으로 알려져 있고, 지금도 주위에 이름난 성지들이 즐비하다. 특히 2개의 신성한 동굴에는 참배객들의 발길이 끊이지 않는데, 그 하나는 나모붓다에, 다른 하나는 언덕에 자리 잡고 있다.

예부터 다양한 전통의 힌두 학자들과 위대한 딴트라 수행자들이 이곳을 방문했는데, 그중 제2의 붓다라고 불리는 구루 린뽀체를 비롯하여 대승불교 이론의 확립자인 바수반두(Vasubandhu, 世親), 티베트 불교의 중흥조인 아띠샤(Atisha), 제16대 까르마빠(Gyalwang Karmapa) 존자의 이름도 보인다.

자따까(Ja-taka, 本生譚)란 무엇인가?

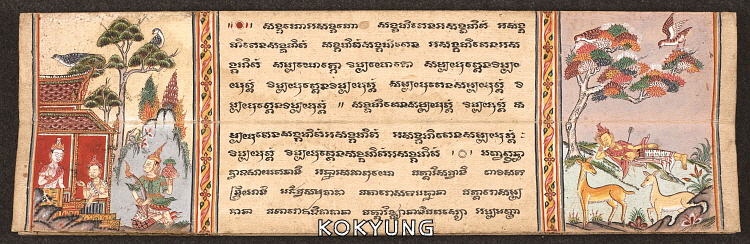

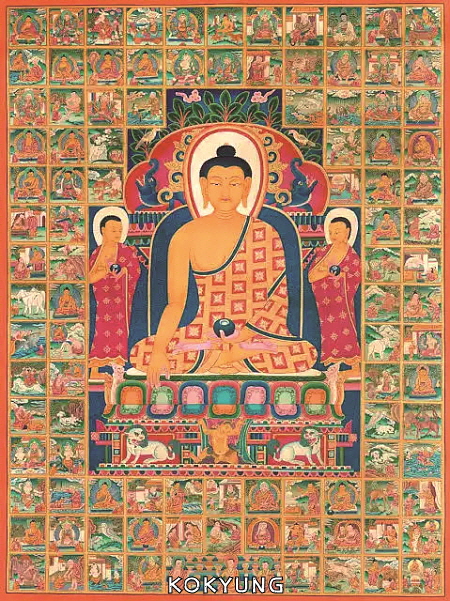

자따까의 어원은 “어떤 전생 이야기”를 의미한다. 부연하자면 고대 인도의 불교 설화집을 가리킨다. 더 풀어보면 붓다가 싸캬족의 왕자로 태어나시기 이전에 보살로서 여러 생을 거듭하는 사이에 갖가지 공덕功德을 쌓은 설화들을 편집하여 모은 것들을 총칭한다. 한편 한역 경전에는 『대지도론大智度論』에서 「본생경本生經」이란 장르로 묶여 있고, 우리에게는 『월인석보』 속에 「안락국태자경」, 「설산왕자」, 「살타왕자」 등으로 전하고 있어서 매우 친숙하다.

이 자따까는 불교뿐만 아니라 『이솝 우화』나 『아라비안나이트』 같은 여러 나라 문학에도 영향을 주었고, 『삼국사기』와 『삼국유사』에 실려 있는 「구토지설龜兎之說」이나 일본의 『곤자쿠 이야기집[今昔物語集]』의 「달 토끼」 그리고 태국과 동남아시아 지역의 인형극이나, 실크로드 지역의 벽화에도 같은 주제들을 무수히 만날 수 있다.

특히 이 자따까는 빨리 삼장(Pali-tipiṭaka)에 집대성되어서, 「전생편」, 「현생편」, 「내생편」으로 구성되어 22편으로 나뉘어 총 547개의 이야기가 수록되어 있다.

자따까의 재해석

사실 독실한 불교 신자일지라도 남을 위해 자신의 신체, 더구나 목숨까지 바치는 보시행布施行을 다반사로 행하는 자따까의 이야기들을 듣거나 보고 있노라면 대부분 혼란스러움을 겪게 마련이다. 이것을 어떻게 해석해야 하는지는 개개인의 근기에 따라 다를 수 있을 것이다. 물론 어려운 이웃을 위해 따뜻한 마음을 나눈다는 대승의 첫 번째 실천덕목인 ‘빠라미따스(Paramitas, 波羅蜜多)’의 취지를 모르는 것은 아니다. 하지만 무릇 종교를 믿는 행위는 살아서 몸과 마음을 평안케 하기 위한 것에 목적이 있는 법이다. 그렇다면 남을 위해, 더구나 짐승을 위해, 인간이 목숨을 바치는 것을 권장하고 있는 자따까의 지향점은 혼란스러울 수밖에 없을 것이다.

불교 경전이 문자화되기 이전 구전으로 전승될 때 경전을 외우고 합송合誦하는 스님들을 ‘바나까(Bhāṇaka)’라고 불렀다. 빨리 율장(Vinaya)의 주석서는 이들 자따까-바나까(Jātaka-bhāṇak)들은 자따까를 공부할 때 그에 딸린 주석서를 함께 공부해야 한다고 명시하고 있다.

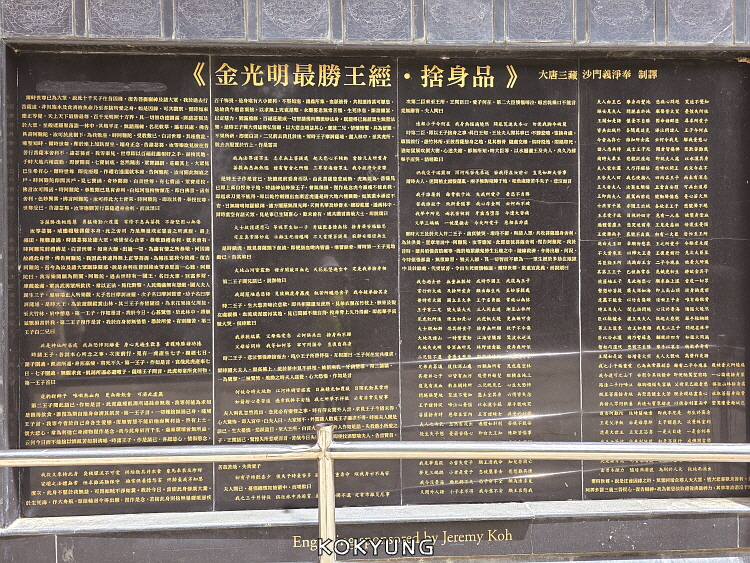

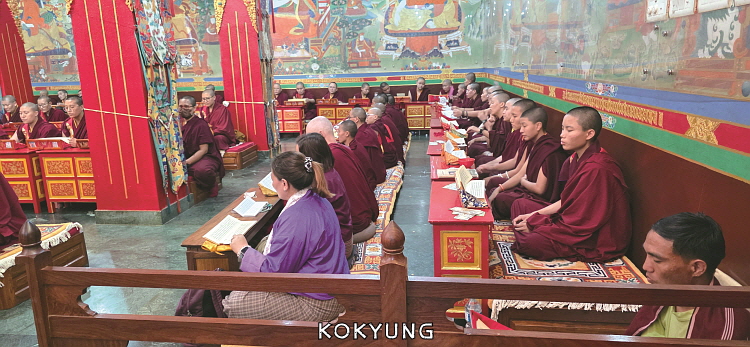

사실상 이 자따까는 남방불교 전통에서 가장 인기 있는 것들로, 사부대중이 모여 합송하는 법회도 상당히 인기가 있다. 남방불교는 아니지만 같은 자따까를 중요시하는 나모붓다 곰빠에도 합송의 전통이 전해져 내려오고 있다.

여기서 합송하고 있는 자따까의 내용은 『니까야』에 전해오는 연등불燃燈佛에 얽힌 다음과 같은 내용을 담고 있다.

아득한 과거에 수메다 바라문이 연등불 앞에서 보리심을 발하여 부처가 되기를 서원했다. 이에 연등불께서는 수메다에게 미래에 성불할 것이라는 수기를 주셨다. (중략) 이에 수메다는 4아승지겁과 십만겁 동안 십바라밀을 닦아 현겁現劫에 석가모니 붓다가 되셨다는 요지다.

자따까는 산문과 운문으로 구성되어 있어서 남방불교 사원에서의 ‘자따까의 합송合誦’은 볼 만하다고 한다. 하지만 이곳에서도 양쪽 면에 두 개의 방울이 달린 조그만 북(Damaru, 小鼓)을 한 손으로 좌우로 흔들면서 입으로 자까따를 읊는 정경은 그야말로 신심을 북돋게 하기에 충분하다.

멀리 히말라야 능선 뒤로 넘어가는 석양에 쫓겨 나모붓다 곰빠를 떠나는 외로운 순례자의 귓가에는 전음술傳音術에 의한 어떤 옥음玉音이 들려오고 있었다.

오, 장하다 수메다(Sumedha, 善慧)여!

그대의 보리심은 참으로 갸륵하구나.

이 같은 지극한 공덕으로

그대는 오는 세상에 붓다가 되리니

그 이름을 석가모니라 부르리라.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.