[한중일 삼국의 선 이야기 ]

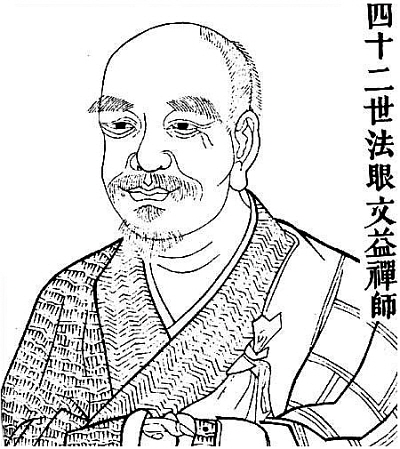

법안문익의 생애와 일체현성一切見成의 개오

페이지 정보

김진무 / 2025 년 9 월 [통권 제149호] / / 작성일25-09-04 14:15 / 조회2,172회 / 댓글0건본문

중국선 이야기 54_ 법안종 ❶

중국은 당조唐朝가 망한 이후 북방에서는 오대五代가 명멸하고, 남방에서는 십국十國이 병립하는 오대십국의 분열기에 들어서게 되었고, 이 시기에 남방에서 운문종雲門宗과 법안종法眼宗이 출현하였다. 앞에서 운문종은 남한南漢 왕조의 절대적 지지를 받아 오가 가운데 가장 커다란 세력으로 형성되었음을 논했는데, 법안종도 남당南唐(937~975)의 절대적 지지를 통해 흥성했다고 할 수 있다. 법안종은 오가 가운데 마지막으로 출현하였지만, 아쉽게도 그 법맥法脈은 3, 4대의 전승 이후 쇠락하였다. 그렇지만 법안종은 오가 가운데 가장 독특한 사상을 제시했으며, 중국불교와 문화에 거대한 영향을 미쳤다.

법안문익의 생애

법안종은 법안문익法眼文益(885~958)이 창립하였다. 문익은 청량산에 주석하여 청량문익淸凉文益으로도 알려져 있다. 문익의 생애는 『송고승전宋高僧傳』 권13, 『경덕전등록景德傳燈錄』 권24, 그의 어록인 『금릉청량원문익선사어록金陵清涼院文益禪師語錄』의 앞부분에 간략하게 실려 있다. 모든 자료에서 상세한 문익의 행적은 보이지 않는데, 이는 앞에서 고찰한 위앙·임제·조동·운문 등의 종주宗主와는 조금 다르다. 어쩌면 법안종의 전승이 빠르게 단절된 것에서 그 원인을 찾을 수 있지 않을까 한다. 또한 모든 자료에서 문익의 전기는 거의 유사하다. 따라서 『문익선사어록』을 중심으로 그의 생애를 고찰하고자 한다.

그에 따르면 문익은 여항余杭(현 浙江省 杭州市 余杭區) 출신이며, 7세의 나이로 신정新定(현 折江省 淳安縣)의 지통원智通院 전위全偉 선사에게 출가하고, 월주越州(현 浙江省 寧波市) 육왕사育王寺로 가서 희각希覺 율사律師를 따라 율학의 미지微旨를 연구하였다. 특히 유학의 경전과 다양한 고전을 두루 섭렵하여 희각으로부터 “우리 가문의 유하游夏(공자의 뛰어난 제자)이다.”라는 찬탄을 들었다고 한다.(주1)

일체현성一切見成의 개오

이후 문익은 제방을 유행하게 되는데, 먼저 장경혜릉長慶慧稜을 참알하였으나 크게 깨달음은 없었다. 그에 따라 소수紹修·법진法進 등의 도반들과 영남을 넘어가려 하였는데, 지장원地藏院을 지날 때 눈이 내려 길이 막히자, 잠시 아궁이 옆에 몸을 붙이고 쉬었다. 이때 지장원의 나한계침羅漢桂琛을 만나게 되는데, 그를 『문익선사어록』에서는 다음과 같이 기술하고 있다.

지장地藏이 묻기를, “이번 행차는 어디로 가는가?”라고 하자 문익이 “모르겠습니다.”라고 답하자 지장은 “모른다는 것이 가장 절실하다.”라고 하였다.(주2)

이러한 문답 가운데 지장, 즉 나한계침이 말한 “모른다는 것이 가장 절실하다.”라는 말에 문익은 어느 정도 계합되었다고 하겠다. 이후 『문익선사어록』에는 다음과 같이 기술하고 있다.

또한 세 사람이 함께 『조론肇論』을 읽다가 “천지와 나는 한 뿌리에서 나왔다.”라는 구절에 이르렀다. 지장이 “산하대지山下大地와 상좌 자기自己와 같은가? 다른가?”라고 묻자 문익은 “다릅니다.”라고 답하였다. 지장이 두 손가락을 세우자, 문익은 “같습니다.”라고 답하자, 지장이 다시 두 손가락을 세우고는 그대로 자리를 떠났다.

눈이 멈춘 후에 떠나려 하자, 지장이 문 앞까지 배웅하며 물었다. “상좌는 자주 ‘삼계는 오직 마음[三界唯心], 만법은 오직 식[萬法唯識]’이라고 한다.”라고 하고, 바로 정원 아래의 돌을 가리키며 “이 돌이 마음 안에 있는가? 마음 밖에 있는가?”라고 물었다. 문익이 “마음 안에 있습니다.”라고 하자 지장이 “행각하는 사람이 무슨 연유로 마음속에 돌덩이를 얹고 다니는가?”라고 하였다.

문익이 막혀 대답할 수 없었다. 즉시 짐을 내려놓고 결택決擇을 구하였다. 한 달이 넘도록 날마다 자신의 견해를 드러내고 도리를 설했으나 지장은 “불법은 그런 것이 아니다.”라고 하였다. 문익이 “저의 언사言詞가 다하고 이치가 끊겼습니다.”라고 하자 지장은 “만약 불법을 논한다면, 일체가 드러나 있는 것[一切見成]이다.”라고 하였다. 문익은 언하에 크게 깨달았다.(주3)

이로부터 문익이 나한계침으로부터 깨달음을 얻는 과정을 여실하게 엿볼 수 있다. 앞에서도 언급한 바와 같이 오가의 선사들은 자신이 처음 깨달음을 얻었던 인연에 따라 법을 펼치고 있는데, 문익도 이러한 깨달음은 이후 선법을 펼침에 중요한 모티브가 된다고 하겠다. 문익은 후에 『종문십규론宗門十規論』을 찬술하면서 “조동曹洞은 바로 고창敲唱을 용用으로 삼고, 임제臨濟는 바로 호환互換을 기틀로 삼으며, 소양韶陽(雲門)은 바로 함개절류函蓋截流하고, 위앙溈仰은 바로 방원묵계方圓默契한다.”(주4)라고 하여 오가의 종풍을 지적하였지만, 자신이 세운 법안종의 종풍은 밝히지 않았다. 그러나 계침으로부터 깨달음을 얻은 계기인 ‘일체현성一切現成’은 바로 법안종의 종풍이라고 말할 수 있다.

또한 위의 대화에서 계침이 ‘삼계유심三界唯心, 만법유식萬法唯識’을 철저하게 타파하고 있지만 이후 문익은 이를 ‘일체현성’의 입장에서 다시 논하고 있는데, 이는 문익이 찬술한 「삼계유심」, 「화엄육상의華嚴六相義」 등의 게송에서 여실하게 살펴볼 수 있다. 이러한 까닭에 법안종의 특징을 ‘문성도오聞聲悟道’, ‘견색명심見色明心’으로 규정하고 있다.

『문익선사어록』에서는 문익이 깨달음을 얻고 이후 지장원에 머물 것을 도반에게 청했지만, 도반들은 강남의 여러 총림을 두루 행각하기를 원하여 떠났다고 기록하고 있다.

문익선사의 개당開堂

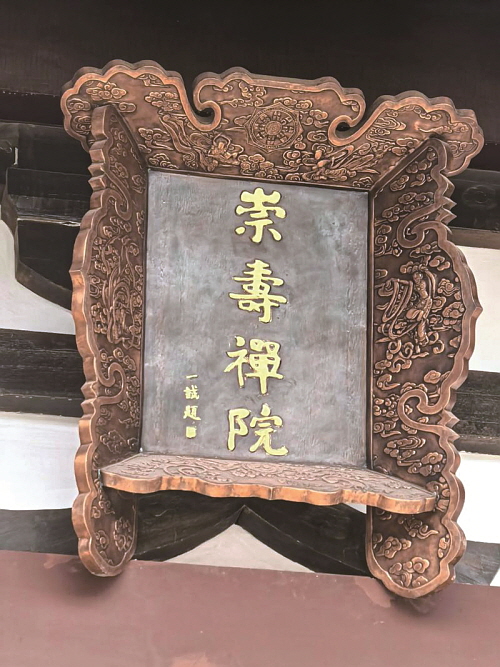

문익은 이후 도반들과 임천臨川(현 江西省 撫州市)에 도달했는데, 주목州牧이 청하여 숭수원崇壽院에 머물며 개당開堂하였다고 한다.(주5) 『문익선사어록』에는 개당 설법을 다음과 같이 기술하고 있다.

그때 승정僧正이 선사에게 “사중의 사부대중이 이미 에워쌌으니, 선사께서는 거창舉唱하시지요.”라고 하자, 선사는 “대중은 이제 참된 선지식을 참례하러 온 것이다.”라고 하였다. 잠시 후 법상에 올랐다. 한 승려가 “대중이 구름처럼 모였으니, 스님께서 한 말씀 일러 주시지요.”라고 하자 선사는 “대중이 오래 서 있었구나.”라고 하고, “여러분이 이미 모두 이 자리에 있으니, 산승이 말하지 않을 수 없겠군요. 대중에게 옛 선인의 방편 한 가지를 들어 드리겠습니다. 신중하시오.”라고 설했다. 그 말이 끝나자 곧 법좌에서 내려왔다.(주6)

이로부터 문익의 개당 설법은 결국 “신중하시오[珍重].”라는 한마디라고 하겠다. 이는 명확하게 앞에서 인용한 계침의 “모른다는 것이 가장 절실하다[不知最親切].”라는 것과 연계하여 이해해야 할 것이다. 앞에서 운문종의 덕산연밀德山緣密이 사구死句와 활구活句를 분별하면서 “티끌 하나가 하나의 불국토佛國土요, 나뭇잎 하나가 하나의 석가釋迦라는 것, 이는 바로 사구이다. 눈썹을 치켜올리고 눈을 깜박이며, 손가락을 들어 부처를 세우는 것, 이는 바로 사구이다. 산하대지山河大地가 다시는 뒤섞여 거짓되지 않다는 것, 이는 바로 사구이다.”(주7)라고 하였는데, 바로 의심이 발생하지 않는 것을 사구라고 보고 있음을 알 수 있다. 따라서 계침의 “모른다는 것이 가장 절실하다.”라는 말은 바로 ‘활구’를 의미한다고 할 수 있다. 문익이 개당 설법에서 신중하라는 말은 바로 계침의 “모른다는 것이 가장 절실하다.”라는 말을 다르게 한 것이라고 볼 수 있다.

이와 같이 숭수원에서 개당하자 “그때부터 여러 방면의 법회에서 지해知解을 고수하는 자들이 (법안의 설법을 듣고자) 일시에 일어나[翕然] 모여들었다. 처음에는 차근차근 수행하는 모습이었으나, 선사가 은밀한 방법으로 깨우치자 모두 점차 마음으로 받들게 되었다. (법안선사의 법문을 들으러) 바다와 같이 참알하는 이들이 항상 천 명에 이르렀다.”(주8)라고 한다.

이렇게 문익의 명성이 널리 알려지자 남당南唐을 건립한 이변李昪은 금릉金陵으로 초청하여 먼저 보은원保恩院에 머물게 하며 정혜선사淨慧禪師의 법호를 하사하였고, 후에 다시 청량사淸凉寺로 옮겨 조석朝夕으로 법을 들었다고 한다.(주9) 이로부터 ‘청량문익淸凉文益’이라 칭해졌다. 이 시기에도 문익의 법석은 매우 흥성하여 당시 선사의 문하가 매우 흥성하여, “이역異域에서도 그 법을 사모한 자가 있어 멀리 건너서 이르렀다.”(주10)라고 하였다.

문익선사의 입적

『문익선사어록』의 끝부분에는 다음과 같이 입적의 상황을 기술하고 있다.

주周 현덕顯德 5년 무오년(958) 7월 17일, 병을 보이자 국주國主가 친히 예를 다해 문병하였다. 윤달 5일, 머리를 깎고 몸을 씻은 뒤, 대중에게 고하고 가부좌한 채 입적하니, 얼굴빛이 살아 있는 듯하였다. 세수 74세, 승랍 54세였다. …… 시호를 대법안선사大法眼禪師라 하고, 탑호를 무상無相이라 하였다.(주11)

법안종을 세운 문익은 직접 찬술한 『종문십규론宗門十規論』 1권과 후대에 그의 법어를 모은 『금릉청량원문익선사어록金陵清凉院文益禪師語錄』 1권이 전한다. 『종문십규론』은 서문에서 “종문宗門의 병病을 지적하고, 간략히 변별한 열 가지 조항을 마련하여, 온갖 망언을 바로잡고 그 시대의 폐단을 구제하고자 한다.”(주12)라고 찬술 목적을 밝히고 있다. 따라서 이에 이어서 그의 어록과 『종문십규론』에 나타난 문익의 선사상을 고찰하고자 한다.

<각주>

(주1) [明]語風圓信, 郭凝之編集, 『金陵清涼院文益禪師語錄』(大正藏47, 588a), “餘杭魯氏子, 七歲, 依新定智通院全偉禪師落髮. 弱齡, 稟具於越州開元寺. 屬律匠希覺師, 盛化於明州鄖山育王寺, 師往預聽習, 究其微旨. 復傍探儒典, 遊文雅之場. 覺師, 目為我門之游夏也.”

(주2) 앞의 책, “地藏問: 此行何之? 師云: 行脚去. 地藏云: 作麼生是行脚事? 師云: 不知. 地藏云: 不知最親切.”

(주3) 앞의 책(大正藏47, 588b), “又同三人舉肇論, 至天地與我同根處. 地藏云: 山河大地, 與上座自己, 是同是別? 師云: 別. 地藏竪起兩指, 師云: 同. 藏又竪起兩指, 便起去. 雪霽辭去, 地藏門送之, 問云: 上座尋常說三界唯心, 萬法唯識. 乃指庭下片石云, 且道: 此石在心內在心外? 師云: 在心內. 地藏云: 行脚人, 著甚麼來由安片石在心頭. 師窘無以對. 即放包依席下, 求決擇. 近一月餘, 日呈見解說道理, 地藏語之云: 佛法不恁麼? 師云: 某甲詞窮理絕也. 地藏云: 若論佛法, 一切見成. 師於言下大悟.”

(주4) [唐]文益撰, 『宗門十規論』(卍續藏63, 37c), “曹洞則敲唱為用, 臨濟則互換為機, 韶陽則函蓋截流, 溈仰則方圓默契.”

(주5) [明]語風圓信, 郭凝之編集, 『金陵清涼院文益禪師語錄』(大正藏47, 588b), “至臨川, 州牧請住崇壽院, 開堂.”

(주6) [明]語風圓信, 郭凝之編集, 『金陵清涼院文益禪師語錄』(大正藏47, 588b), “時僧正白師云: 四眾已圍繞, 和尚法座了也. 師云: 眾人却參真善知識. 少頃陞堂. 僧問: 大眾雲集, 請師舉唱. 師云: 大眾久立. 乃云: 眾人既盡在此, 山僧不可無言. 與大眾舉一古人方便. 珍重. 便下座.”

(주7) [宋]普濟集, 『五燈會元』 卷15(卍續藏80, 308a), “但參活句, 莫參死句, 活句下薦得, 永劫無滯. 一塵一佛國, 一葉一釋迦, 是死句. 揚眉瞬目, 擧指竪佛, 是死句. 山河大地, 更無淆訛, 是死句.”

(주8) [明]語風圓信, 郭凝之編集, 『金陵清涼院文益禪師語錄』(大正藏47, 588b), “自是諸方會下, 有存知解者, 翕然而至. 始則行行如也, 師微以激發, 皆漸而服膺. 海參之眾, 常不減千計.”

(주9) [元]念常集, 『佛祖歷代通載』 卷17(大正藏49, 655c), “金陵國主重師之道迎居報恩, 號淨惠禪師, 次遷清涼朝夕開法.”

(주10) [明]語風圓信, 郭凝之編集, 『金陵清涼院文益禪師語錄』(大正藏47, 594a), “異域有慕其法者, 涉遠而至.”

(주11) 앞의 책, “周顯德五年戊午七月十七日示疾, 國主親加禮問. 閏月五日, 剃髮澡身, 告眾訖, 跏趺而逝. 顏貌如生, 壽七十有四, 臘五十四. …… 諡大法眼禪師, 塔云無相.”

(주12) [唐]文益撰, 『宗門十規論』(卍續藏63, 36c), “宗門指病, 簡辯十條, 用詮諸妄之言, 以救一時之獘.”

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.