[거연심우소요]

대흥사 ❼ 불교의 수행문화에 녹아든 음다 문화

페이지 정보

정종섭 / 2025 년 9 월 [통권 제149호] / / 작성일25-09-04 14:35 / 조회17회 / 댓글0건본문

송나라에 오면 왕실, 사대부, 문인 할 것 없이 차를 즐기는 문화가 일상화되었다. 중국 역사상 차문화가 가장 융성하였는데, 시중에는 끽다점喫茶店이 생길 정도로 일상생활에 차문화가 확산되었다. 이에 따라 차의 산지도 늘어나면서 차와 차수茶水의 품질을 서로 겨루어 보는 투차鬪茶도 널리 성행하였다. 황실에서는 복건성 건안建安의 북원北苑 봉황산鳳凰山에 황실 다원茶園을 경영하였으며, 전매專賣하기도 했다.

송대에 대중화된 다양한 음다 문화와 제다법

우리가 잘 아는 범중엄范仲淹(989∼1052), 구양수歐陽脩(1007∼1072), 소식蘇軾(1037~1101), 황정견黃庭堅(1045∼1105), 채양蔡襄(1012∼1067), 주희朱熹(1130∼1200), 왕안석王安石(1021∼1086), 육유陸游(1125∼1210), 이청조李淸照(1084∼1155), 나대경羅大經(1196∼1242) 등 많은 사대부와 문인들이 차의 명인이었고, 차와 차도구 등에 관한 책도 대거 쏟아져 나와 바야흐로 중국 차문화의 전성시대를 구가하였다.

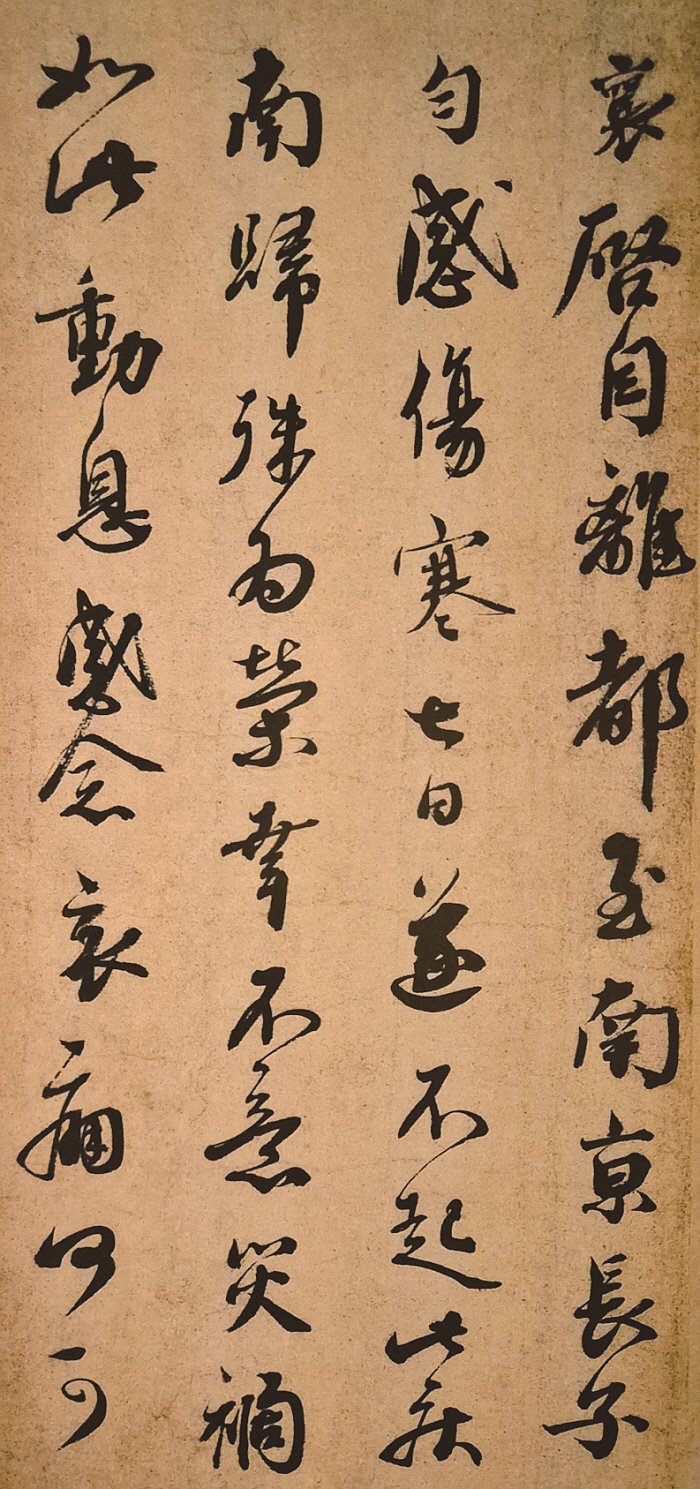

명필로도 명성을 날린 채양의 『다록茶錄』이 유명했고, 휘종徽宗(재위 1100∼1125) 황제도 직접 『대관다론大觀茶論』을 찬술하였다. 채양은 복건로전운사福建路轉運使로 지낼 때 북원의 황실 다원을 관리하면서 황제 전용의 용단차龍團茶(=小龍團)를 만들어 인종仁宗(趙禎, 재위 1022∼1063)에게 올리기도 했다.

송나라의 제다법은 차를 시루에 넣어 찌는 방식에서는 당나라의 증차법과 유사하지만, 찐 차를 압착기로 눌러 즙을 짜낸 다음에 찻잎을 갈아서 틀에 넣고 일정한 형태로 찍어 말린 고형차固形茶인 연고차硏膏茶를 만들었다. 이런 연고차는 봉황산에서 생산된 용봉단차龍鳳團茶가 유명했고, 많은 공차貢茶도 여기서 생산되었다.

마시는 방법에서도 당나라에서는 찻가루를 물이 끓는 솥에 넣고 불 조절을 통하여 차의 맛을 낸 다음에 이를 잔에 부어 마셨지만, 송나라에서는 연고차를 절구(침구砧臼)에서 잘게 부순 다음에 맷돌에 갈고 다시 가는 체[茶羅]로 쳐 미세 찻가루를 만들어 다완茶碗에 직접 넣고, 탕병湯甁에서 끓인 탕수湯水를 다완에 부은 다음에 대나무로 만든 크고 작은 찻솔 즉 차선茶筅으로 젓거나 거품을 내는 격불擊拂을 한 후에 마시는 방법인 점다법點茶法으로 음다의 수준을 향상시켰다.

당시 찻잔으로는 복건성 건주요建州窯에서 생산한 감흑색의 천목잔天目盞을 최고로 쳤다. 격불로 생기는 흰 거품이 잘 보이고 천천히 식어서 좋다고 보았다. 이런 점다법으로 인하여 차선이 필수적인 차도구로 처음 등장하였고, 찻솔로 저어야 하기 때문에 송나라의 찻잔은 당나라의 찻잔과 비교하여 나팔꽃처럼 옆으로 벌어진 형태는 비슷하지만 깊이가 좀 더 깊어진 것의 차이가 생겼다. 다소 높은 굽이 있는 찻잔도 만들어졌다.

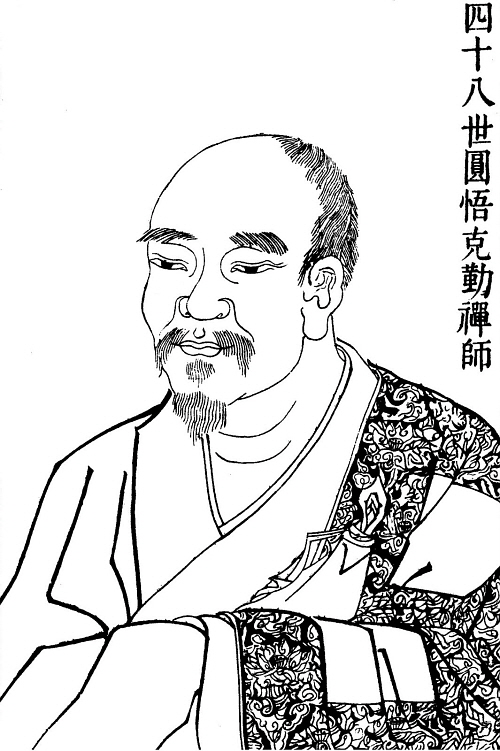

원오극근 선사와 다선일미

송나라의 사찰에서도 차가 선 수행에서 필수적인 것이 되었고, 급기야 차와 선은 본질에서 동일한 것이라는 수준으로 승화되기에 이르렀다. 대표적인 것인 『벽암록』의 저자로 유명한 임제종臨濟宗 양기파楊岐派의 원오극근圜悟克勤(1063∼1135) 선사에게서 보이는 ‘다선일미茶禪一味’의 사상이다. 차에 관한 원오선사의 사상은 일본으로 직접 전해져 일본 선종 사찰에서도 선과 차는 불가분의 것이 되기에 이른바 ‘선차禪茶’ 문화로 자리를 잡아갔다. 사찰의 선다에서는 의례나 의식, 음다 등에서 불교적 정신이나 고요하고 정숙한 분위기가 지배했기에 일반인들의 음다 생활과 다른 것이었음은 물론이다. 황실이나 귀족, 일반인의 음다 생활 또는 음다 문화도 불교와 관계를 가진 것은 아니었다.

점다법 이외에 전다법도 육우 이래로 여전히 유행하였다. 당나라 시대의 자다법은 솥에 찻가루를 넣어 물을 붓고 달이기 때문에 한꺼번에 많은 차를 준비하기가 어려웠다. 점다법으로 하면 찻잔에 가루차를 넣고 끓인 물을 부으면 차를 마실 수 있으므로 많은 차를 동시에 준비해야 하는 사찰에서는 자다법보다는 점다법이 보다 유용하였다.

원대의 증청차蒸靑茶와 명대의 초다법焦茶法

원나라에서도 중국풍을 받아들이면서 음다 문화가 유행하였다. 황실에서는 차 산지인 무이산武夷山 구곡九曲 중 사곡四曲에 황실 전용 어다원御茶園을 경영하기도 했다. 그런데 원나라에서는 종래의 제다법 이외에 찌는 방법으로 만든 엽차葉茶=산차散茶가 등장하였다. 즉 찻잎을 따서 시루에 넣어 잠시 동안 약간 찐 다음에 엉겨 있는 찻잎을 분리·정리하고 다소 수분이 남아 있는 찻잎을 비비는 유념揉捻 방식으로 만든 증청차蒸靑茶이다.

가열한 솥에 찻잎을 덖은 다음에 유념을 하여 만드는 오늘날 우리나라의 초청차焦靑茶와 비교할 때 원나라에서는 찻잎을 찐 다음에 바로 유념을 하여 차를 만들었다. 이런 엽차는 뜨거운 물에 우려서[煎] 마시는 방법인 포다법泡茶法으로 즐겼다. 엽차는 병차보다 만드는 절차가 쉽고 노동력이 적게 투입되지만 보관하기 어려운 약점이 있다. 여하튼 산차를 만들어 포다법으로 마시는 방법은 후에 명나라로까지 이어져 음다 문화에 획기적인 변화를 가져왔다.

명나라 황실에서는 고형차를 즐기는 음다 문화가 일반적이었다. 황실에서는 송나라 때부터 건안에서 만든 용무늬를 찍은 용단차龍團茶와 봉황무늬를 찍은 봉단차鳳團茶를 선호하여 마셨으나, 차 만드는 일이 백성들에게 너무 큰 부담이 되자 태조太祖(재위 1368∼1398) 주원장朱元璋은 1391년(홍무 24)에 이런 단병차團餠茶를 금지시켰다. 그렇지만 명나라 시대에는 차에 관한 관심이 높아지면서 차에 관한 저술이 늘어났다.

그중 항주杭州 출신의 허차서許次紓(1549∼1604)가 지은 『다소茶疏』는 찻잎을 솥에 넣어 덖는 초다법焦茶法이라는 획기적인 방법을 제시한 것이었다. 그래서 명나라에서는 증차법으로 병차를 만들어 가루를 내어 끓여 마시는 문화와 함께 찻잎을 뜨거운 솥에 덖어 만든 엽차를 포다법으로 우려 마시는 방식이 문인들 사회에서 크게 유행하였다. 여기서는 차를 우리는 방법이 중요해져서 차를 넣는 방법, 물을 다루는 법, 물을 끓이는 그릇, 차를 우리는 차호茶壺, 우리는 시간, 다기의 온도 등 음다 과정상의 미세한 부분들도 강조되었다. 제다법과 음다법의 발달로 이제는 차만의 맛과 향 그리고 색을 음미하는 수준에 이르면서 백색의 찻잔이 이를 잘 구현해 내어 많이 선호되기도 했다.

명나라의 이런 다법이 일본으로 전해져 일본의 전다도煎茶道로 되었고, 명나라의 다기 역시 일본에서 귀중한 다구茶具로 취급되었다. 오늘날 우리 사회에서 일반적으로 채택하고 있는 차 마시는 방법은 명나라의 초다법으로 만든 산차를 차관이나 차호에 우려 마시는 포다법이라고 할 수 있다. 중국의 푸얼차[普洱茶]는 찌는 방법으로 만든 병차 또는 전차磚茶를 차호에 넣고 끓인 물을 부어 우려 마신다.

신라 때 전래되어 고려 때 크게 유행한 음다 문화

우리나라에서 고대시대에 차의 자생과 음용 여부나 방법에 관해 자세히 알 수 있는 자료는 없다. 『삼국사기』에는 신문왕神文王(재위 661∼692)에게 설총薛聰(655∼730) 선생이 해준 화왕花王(=牧丹) 이야기에 차가 정신을 맑게 한다는 말이 엿보이고, 경덕왕景德王(재위 742∼765) 때 충담사忠談師(?∼?)가 남산의 미륵세존과 왕에게 차를 바친 이야기가 있다. 828년(흥덕왕 3) 신년 축하사절로 당나라에 갔던 김대렴金大廉(?∼?)이 겨울에 귀국하며 차 종자를 가져와 지리산에 심었다는 기록이 있고, 차는 그 이전인 선덕여왕善德女王(재위 632∼647) 때부터 있었다는 기록도 있다.

김대렴이 차 종자를 가져온 것은 그 이전에 신라에 차가 없었기 때문이 아니라 신라에서 음다 문화가 확산되면서 당나라에서 차 종자를 가져와 본격적으로 재배할 필요가 있었기 때문이라고 보인다. 그 시기로 볼 때, 당나라에서 음다 문화가 성행했던 제2대 태종太宗(재위 630∼649) 시대가 선덕여왕의 시기여서 당나라 음다 문화가 사신이나 도당 유학생 또는 도당 유학승들에 의해 신라에 전해졌을 수 있어 보인다. 다만, 이때 말하는 차가 어떤 것인지, 차를 어떻게 만들고 어떤 용도로 사용했는지 등에 관해서는 알기 어렵고, 화랑花郞들이 차를 만들 때 사용했다는 돌아궁이, 우물, 돌절구 등이 거론되는 정도이다.

차와 관련된 자료도 통일신라시대부터 보이는 것으로 보아 우리나라에서 차 마시는 문화는 당나라에서 영향을 받은 것으로 본다. 최치원崔致遠(857∼?) 선생이 중국에 있을 때 촉지방에서 생산된 귀한 차를 선물로 받아 마신 경험과 차를 구해 부모에게 보낸 이야기가 남아 있다. 최치원 선생이 지은 〈진감국사비眞鑑國師碑〉(884년 건립)에 의하면, 신라에는 당나라에서 차가 많이 유입되었고 당나라의 음다 방법이 주류를 이루었음을 알 수 있는데, 음다 방법을 모르는 사람들은 차를 돌솥에 넣고 달여 마시는 일도 있었던 것 같다. 9세기 〈보조선사창성탑비普照禪師彰聖塔碑〉(887년 건립)에는 헌안왕憲安王(재위 857∼861)이 초빙한 고승들을 맞이할 때 차를 하사했다는 내용이 있다. 이를 보면 당시에 차는 귀한 물품이었고, 왕실에서도 이를 귀하게 사용한 것으로 보인다.

고려시대에는 왕실의 장려와 불교의 영향으로 차 문화가 크게 발전하였다. 국가에서 차에 관한 제도와 담당부서까지 만들었다. 다방茶房을 설치하여 차를 약에 준하여 관리·출납하게 하고, 왕의 측근인 의관醫官과 관원들이 이를 관장하였다. 다방의 관리들은 왕의 행차나 국가행사에서 다례茶禮를 봉행하는 일을 담당하기도 했다. 왕궁에는 다원茶院을 두고 궁중 사람들이 차를 마셨다. 사대부들이 공무를 볼 때에도 회의에서 차를 마시며 논의하는 법식이 있었다. 차시茶時제도를 두어 사헌부의 관원들이 매일 회의를 열어 차 마시는 의례를 가지고 중요 안건을 처리하였다. 이런 관행은 조선 초까지 이어져 차시청茶時廳을 두고 그런 회의를 가지기도 했다. 왕이 사면 조치를 할 때에도 사면다례赦免茶禮라는 법식을 따랐다. 음다 행위가 단순히 사적으로 즐기는 행위를 넘어 공적인 일에서도 엄숙한 의례로 제도화된 것임을 알 수 있다.

고려시대에는 토산차로 뇌원차腦原茶와 화개에서 생산된 유차孺茶, 대차大茶 등이 유명했고, 송나라에서 수입하는 차도 계속 증가했다. 고려의 단차團茶는 송나라 차와 마찬가지로 찻잎을 쪄서 덩이로 만든 차를 다시 가루로 만들어 점다법으로 마셨다. 이러한 문화에서 차는 당연히 귀중한 물건이 되었고, 왕의 하사품이나 국가의 예물로도 중요시되었다. 왕실에서는 송나라와 요遼나라(916∼1125)에서 들어온 차도 애용하였다. 외국 사신을 맞이할 때에도 다례茶禮를 가졌고, 고려의 차를 송나라와 요나라 등 외국에 선물로 보내기도 했다.

불교제례로 녹아든 음다 문화

팔관회와 연등회와 같은 국가행사와 왕실의 제사와 행사에서도 헌다의례가 있었고, 고관이나 국사나 왕사들의 장례에도 뇌원차나 대차를 하사품으로 보내기도 했다. 귀족이나 사대부, 문인계층에서는 연회나 아회雅會에서 음다가 시와 함께 품격 높은 문화로 자리매김을 했고, 차를 서로 선물하는 등 일상에서 차가 소중한 물건이 되었다. 시정에는 차점茶店 등도 생겨나 일반 백성들에 이르기까지 음다 문화가 확산되었다. 이규보李奎報(1168∼1241) 선생의 시를 통해서도 이를 잘 알 수 있다. 송나라의 투차를 본 받아 ‘명전茗戰’이 유행하였는데, 천태종, 화엄종, 율종, 정토종, 선종 등 사찰에서는 투차가 행해졌고, 특히 선종에서 음다가 수행생활의 하나로 되면서 차와 선이 같은 것이라는 다선일미茶禪一味나 다선불이茶禪不二의 사상도 형성되었으며, 승려의 장례의식에 헌다의례가 행해지기도 했다.

대각국사 의천義天(1055∼1101)이 1085년 송나라로 가 철종哲宗(1085∼1100) 황제에게서 황실용 최고의 용봉차 등으로 접대를 받았고, 송 황실의 연회나 의례에서 차를 사용하는 것도 직접 경험하였다. 그는 항주杭州, 명주明州, 태주台州의 천태산 국청사國淸寺 천태지자탑天台智者塔을 참례하는 등 여러 곳을 방문하고 귀국한 후 중국의 불교의례 자료를 수집하여 불교상제례佛敎喪祭禮를 정리하고 불교제례에서 차를 제수祭需로 사용하도록 하였다. 세속에서 제수로 술을 사용하는 것과 달리 불가에서는 차로 대신하였다. 특히 대각국사가 중국의 고승들과 교류하며 서로 건계建溪의 납명臘茗=臘茶=臘面茶, 천동산天童山의 차 등과 같은 명차를 주고받은 것을 보면, 송나라의 차 문화가 고려사회에도 적극 수용된 것으로 보인다. 동시에 고려의 차도 송나라로 전파되었다. 고종高宗(재위 1213∼1259) 때인 1241년에 『다경』이 고려에서 처음 간행되어 유포되었다.

고려시대 차 문화가 수준 높은 문화로 정착된 것에는 국교인 불교의 차생활이 기여한 바가 크다. 선원禪院에서는 엄격한 법식에 따라 다회를 가졌다. 사찰의 의례에 헌다의식도 있었고, 다당茶堂에서 손님을 맞이하는 다회茶會에서도 엄격한 준비와 순서, 동작 그리고 다법에 따른 음다례가 있었다. 솥에 물을 끓이는 전탕煎湯부터 차를 우려내는 점다點茶와 차를 마시는 음다에 이르기까지 모두 엄격한 법식과 규율이 적용되었고, 이를 행하는 사람의 행동거지行動擧止 하나까지 규율에 따라야 했다. 오늘날 우리나라 선원에서 공양 후에 법식에 따라 행해지는 음다 절차와 유사하다.

차의 수요가 많아지면서 하동, 언양, 고성, 장흥, 동복, 보성, 남평 등 남부지방에 차를 재배하여 공납貢納하는 다소茶所도 생겨났다. 소所는 금, 은, 종이, 먹, 소금, 숯, 자기 등과 같은 공물貢物을 만들어 공납하는 동네를 말한다. 이런 차를 만들어 납부하는 공차貢茶의 노역이 과도한 경우에는 백성을 고통스럽게 하는 폐단으로 지적되기도 했다. 그런 반면 민간에서는 차에 다른 식물이나 과일 등을 함께 넣어 끓여서 자다법으로 마시는 경우도 있었는데, 이는 약용으로 마신 것 같다. 차는 여전히 약으로도 소중하게 취급되었다. 오늘날에도 나주의 다도茶道면이나 경남의 가북면 다전茶田마을과 같이 동네 이름에 ‘茶’자가 들어 있는 것을 볼 수 있는데, 다소茶所가 있었던 지역으로 추정된다.

조선시대에는 숭유억불 정책으로 인하여 사찰에서의 차 문화는 그 전과 비교하여 쇠퇴하였고, 왕실과 사대부, 문인들에게서는 차 문화가 이어졌다. 부풍 즉 부안의 현감을 지낸 이운해李運海(1710∼?)가 향토차로 약용 차를 만드는 법을 적은 『부풍차향보扶風香茶譜』와 이덕리李德履(1728∼?)의 『동다기東茶記』를 보면, 조선시대에 차를 만드는 방법으로는 찻잎에 열을 가하여 익힌 다음 건조시키는 방법인 생배법生焙法과 찻잎을 찐 다음에 불에 쬐고 건조시키는 방법인 증배법蒸焙法이 있었던 것으로 보인다. 이와 동시에 차를 엽차로 만들기도 하고 병차로 만들기도 하였다. 채취한 찻잎을 햇볕에 쪼이고 그늘에서 말리는 방법으로 만드는 백차白茶의 제다법도 생배법에 해당할 것이다.

다산선생은 강진 유배지에서 생활하며 초의선사와 차에 관하여 많은 소통을 하였는데, 그는 찻잎을 찌고 말리는 것을 세 번 반복하여 만든 후(3증蒸3쇄晒) 이를 곱게 빻아 가루차로 만들고 다시 가루차를 석간수石間水로 반죽을 하여 작은 크기의 병차로 만드는 방법을 고안해 내기도 했다. 영의정 채제공의 종조부인 채팽윤 선생도 차를 즐겼고, 북학의 영향을 많이 받은 실학파들과 남인 계열의 학자들도 차를 즐겨 애용하였다. 조선시대에도 차는 진상품이었고, 왕실에서 차를 약이나 음다에 사용하기도 했다. 고려의 다방처럼 국가기관인 사옹원司饔院에서 차를 관리하는 일을 맡았다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

법안문익의 생애와 일체현성一切見成의 개오

중국선 이야기 54_ 법안종 ❶ 중국은 당조唐朝가 망한 이후 북방에서는 오대五代가 명멸하고, 남방에서는 십국十國이 병립하는 오대십국의 분열기에 들어서게 되었고, 이 시기에 남방에…

김진무 /

-

붓다, 빛으로 말하다

밤하늘 남쪽 깊은 은하수 속, 용골자리 성운은 거대한 빛의 요람처럼 숨 쉬고 있다. 제임스 웹 우주망원경의 적외선 눈은 그 안에서 막 태어난 별들의 울음과 죽음을 준비하는 거대한 별의 고요한 숨을 …

보일스님 /

-

일몰

한지, 금속, 스테인리스 스틸, LED조명, 150*160*40cm.전영일(2015)

고경 필자 /

-

‘마음 돈오’와 혜능의 돈오견성 법문

보리달마菩提達磨는 인도에서 건너와 중국에 선법禪法을 전한 초조로 알려져 있다. 이후 중국 선종은 『능가경』에 의거하는 달마-혜가慧可 계열의 선 수행 집단인 능가종楞伽宗, 선종의 네 번째 조사[四祖]…

박태원 /

-

저팔계의 짐과 숲속 환상의 저택

저팔계의 얘기를 좀 더 해야겠다. 『서유기』에 익숙한 중국인들은 손오공 다음으로 저팔계를 사랑한다. 그 사랑의 이유는 좀 다르다. 손오공은 눈앞의 고난을 식은 죽 먹기로 처리한다. 그래서 손오공은 …

강경구 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.