[한중일 삼국의 선 이야기 ]

불생선의 주창자 반케이 요타쿠

페이지 정보

원영상 / 2025 년 11 월 [통권 제151호] / / 작성일25-11-05 09:13 / 조회19회 / 댓글0건본문

일본선 이야기 23

동아시아에서 유교와 불교는 실질적인 경쟁자이자 동반자다. 유교는 불교로 인해 내면세계를 더욱 강화했고, 불교는 유교로 인해 현실 감각이 깊어진다. 주자학만 보더라도 불교의 형이상학과 수행론을 자기화함으로써 유교가 시대에 적응하는 데에 일조했다. 불교의 대승성은 유교의 내성외왕론에 자극받아 구제론을 더욱 구체화했다.

일본에서 또한 이러한 흐름은 그대로 이어졌으며, 근세에 이르러 불교와의 사상적 연대가 더욱 깊어졌다. 유교는 6세기 불교가 들어올 무렵에 유입되어 일본 문화를 풍요롭게 했다.

근세에는 후지와라 세이카[藤原惺窩], 하야시 라잔[林羅山] 등의 유학자들이 도쿠가와 막부의 정신적 지주가 되었다. 한편, 주자학에 의문을 품은 나카에 토쥬[中江藤樹]나 구마자와 반잔[熊沢蕃山] 등은 양명학을 받아들여 민중의 평등사상을 펼치기도 했다. 따라서 근세 유불관계는 사상적인 동맹관계가 된다.

불생선不生禪의 탄생

임제종 반케이 요타쿠[盤珪永琢, 1622~1693]의 불생선도 이러한 시대적 배경에서 탄생했다. 효고현의 의사 집안에서 태어난 그는 10세 때 고향의 학교에서 의문에 빠졌다. 유학자로부터 『대학』에서 “대학의 도는 밝은 덕을 밝히는 데 있고, 백성과 친함에 있으며, 지선에 머무르는 데에 있다[大學之道 在明明德 在親民 在止於至善].”라는 구절에 막힘이 생긴 것이다. ‘밝은 덕을 밝게 한다’는 것은 모순이 아닌가라는 점이다. 설명을 납득하지 못한 것을 안 선생은 “선승에게나 가서 물어보라.”고 했다.

17세에 드디어 묘심사파의 운포 젠쇼[雲甫全祥]의 문하에 들어가 참선했다. 20세 때 명덕에 대한 의정을 품고 선지식을 찾아 떠났다. 그러나 전국을 헤맸으나 스승을 만나지 못했다. 바위 위에서 침식을 잊고 좌선·염불을 하거나 다리 아래서 나환자나 거지들과 함께 보내기도 했다. 병으로 빈사에 이르기도 했다.

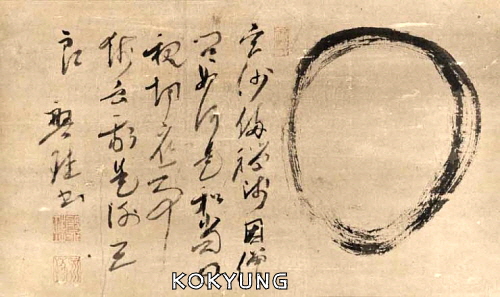

25세에 마침내 의단이 타파되었다. 어느 날 아침 세수할 때 매화의 은은한 향기가 코를 찌르는 순간, 운무가 사라지듯이 맑아지며 일체사가 불생不生임을 알게 되었다. “낡은 통 밑바닥에서 마침내 벗어나니 삼계에 일원상이 있기나 한가.”라는 오도시를 읊었다. 운포를 찾아가 깨달음을 이야기했다. 그러나 “너는 달마의 골수를 얻지 못했다. 안주하지 말고 제방의 명승을 찾아 참문하여 향상해야 한다.”라는 훈계를 들었다.

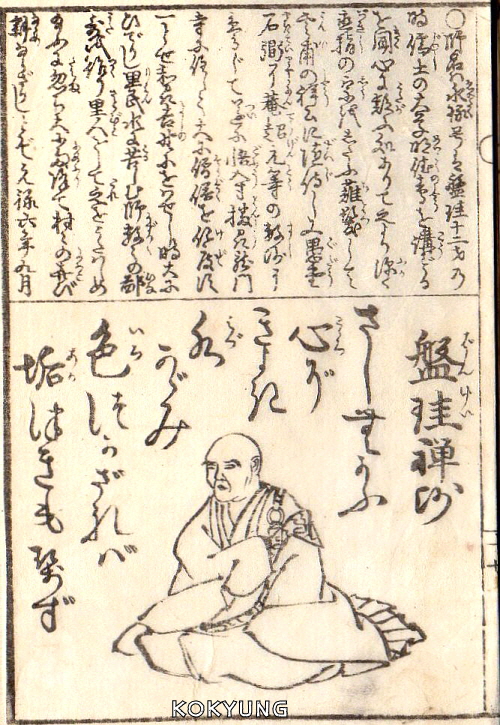

30세에 중국 승려 도자초원道者超元을 만났으나 그 또한 경지를 인정하지 않았다. 분심으로 수행에 박차를 가한 다음 해, 마침내 활연대오했다. 도자는 대사료필大事了畢했다며 인가했다. 고야산의 암자에서 보림한 후, 여러 곳의 교화에 임하다 1672년 50세에는 묘심사 주지가 되었다. 그는 서민들에게 친숙한 일상어와 방언으로 법화했다. 불생선 그 자체를 이해시키기 위한 방편이었다. 이러한 그의 행장에 대해 높게 평가한 학자가 바로 스즈키 다이세츠와 나카무라 하지메였다. 제자들이 엮은 『반케이선사 어록』은 그의 이러한 언행을 잘 보여준다.

반케이의 교화

반케이의 대명사가 된 불생선은 불꽃처럼 타올라 법명을 받은 자가 5만여 명, 남녀 제자가 6백 70여 명, 개창 사원은 47곳, 그를 개산조로 섬기는 곳은 150여 곳이다. 개산으로 유명한 곳은 효고현의 용문사, 도쿄도의 광림사, 에히메현의 여법사 등이다. 그러나 그 화려함도 3대에 이르러 명맥이 끊어지고 말았다.

후에 임제종 중흥조 하쿠인 에카쿠[白隠慧鶴]는 화두를 중요시하지 않는 반케이의 수행론을 비판했다. 불생선은 한마디로 본래성불론에 가깝다. “본래 부처이며 지금부터 부처가 되는 것은 아니다. 내면에는 토끼털만큼도 미혹이라는 것은 없다.”는 반케이의 법문은 그의 교화론과도 깊은 관계가 있었음에도 종문에서는 이를 크게 인정하지 않았다. 불생선은 이행선易行禪이라고도 부른다. 종래의 수행론을 일상생활 속 극한으로까지 밀어 넣었던 것이다.

당시 여성성불론은 사회적 상황과 맞물려 꺼내기 어려운 문제였다. 여전히 『법화경』 제바달다품의 변성남자變成男子·전녀성불轉女成佛론을 믿고 있던 시대이기도 했다. 한 여성이 반케이에게 “여성의 성불은 어렵다고 들었는데 정말입니까?”라고 묻자 “당신은 어느 사이 불생의 불심을 업이 깊은 여성으로 바꿔치기 해버린 것인가?”라며 오히려 반문했다. 그는 여성성불에 대해 “불생의 불심은 평등하다.”며 남녀 성불의 차이는 없다고 단언했다.

남녀는 일념이 생긴 후에 생긴 이름이다. 그는 “남자는 남자의 불심, 여자는 여자의 불심으로 헤매는 일이 없는 부처이다.”라고 한다. 한번은 “자식이 없는 자는 부처가 될 수 있는가.”라는 질문을 받았다. 반케이는 달마대사 이래 자신에 이르기까지 자식이 없는 자가 부처가 된 증거가 있다며, “여자도 남자도 불심을 갖추고 있는 몸인 이상, 종소리, 북소리를 듣는 데에는 불조나 나도 여러 사람도 조금도 차이가 없기 때문에 부처가 되지 말라는 법은 없다.”고 설했다. 또 눈이 먼 여성이 “불구의 몸은 부처가 될 수 있는가.”라는 질문에 “몸에는 구具·불구不具의 차별은 없다. 눈이 멀어도 태어날 때 가지고 나온 불심에는 조금도 바뀐 것은 없으니 의심하지 말라.”고 했다. 아마도 성소수자, 피부색이 다른 사람들이 찾아와 이처럼 물었다면 같은 대답을 했을 것이다.

한발로 인해 땅이 메마르고 있을 때, 반케이에게 농민들이 찾아와 기우제를 부탁했다. 그는 <맷돌 노래>를 지어 주며, 마을 중심에 있는 신사에서 노래를 부르고 춤을 추도록 했다. 남녀노소가 모여 그렇게 했을 때 비가 왔다. 그 내용의 처음은 다음과 같다. “불생불멸의 본심이 머무는 몸은 지수화풍의 임시 숙소, 내 몸이 태어나기 전을 생각하면 무엇도 생각할 수 없는 이 마음, 오기 전의 마음으로 돌아가면 그대로 몸은 살아 있는 여래, 헤맴도 깨달음도 없는 것, 부모도 가르치지 않은 익숙한 것.” 노래 속에는 무심, 청정심, 무념 등을 이야기하지는 않지만, 그 속에는 자신의 불성을 바로 보게 하는 가르침이 들어 있다.

그리고 무위의 마음이 근본의 불생, 수행하기 전이나 후나 변함이 없는 것, 깨닫고 나면 아침에 일어나도 가벼운 기운, 서방 10만억토가 아닌 바로 이곳이 정토라고 한다. 마지막으로 “인과의 법칙을 모르면서 헤매는 것은 아집 때문, 덧없는 화택에 마음을 두고 내 몸을 태운다. 욕망의 집착을 떠나면 이 세계가 바로 나의 것, 옛날을 생각하면 꿈과 같은 것, 거짓과 같은 것 아니랴.”라고 읊었다. 민중들이 알아듣기 쉽게 부르기 쉽게 노래를 지었다.

불생선의 사상

그렇다면 불생선의 요체는 무엇일까. 그는 “사람들 모두 부모가 낳을 때 가져온 불생의 불심 하나가 있다. 나머지는 하나도 낳아진 것은 없다. 이 불생은 영명한 불심으로 일체의 것이 갖추어져 있다.”라고 정의 내린다. 그런데 사람들은 불심 그대로 있을 수가 없다. 지옥·축생·아귀 등으로 바꿔 태어나 미몽에 빠진다. 일체의 미혹은 집착 때문이다. 저쪽 이야기에 탐착하여 오로지 생각에 생각을 더해 상속하여 멈추지 않고, 불심을 수라로 바꾸고, 부처의 몸이 범부가 된다. “미혹 없는 것이 깨달음이며, 밖에 깨달음 같은 것은 없다. 불생으로 미혹하지 않는 자에게 깨달음이 없겠는가. 지금 이곳에는 한 사람의 범부도 없다.”고 설한다.

그리고 “금일 태어난 듯이 처음 가르침을 듣는 것처럼 들으면, 내 안에는 일물一物도 없기 때문에 법 성취가 빠르게 된다.”고 하면서도 “우리 법은 제방처럼 목적이 없으며, 혹은 이것을 깨닫고, 혹은 공안을 염제拈提(제시하는 것)하는 것도 없고, 불어佛語·조어祖語에도 의하지 않고 직접 수단도 없는 까닭에 순순히 긍정하는 자는 없다.”고 한다. 깨달음의 방법이나 단계마저도 무화된 너무나도 명료한 가르침임으로 이를 수긍하는 자가 없다고까지 한다. 이는 당시에도 반케이의 이행선에 의문을 제기하는 자가 있었음을 알 수 있다.

불생선은 선종사에서 볼 때, 마조선 이래 즉심즉불卽心卽佛의 일본적 전개라고 할 수 있다. 대주혜해大珠慧海는 『돈오요문頓悟要門』에서 “망념이 원래 불생이며, 공무空無임을 아는 것이 선이다.”라고 한다. 불생은 자성청정심을 말하는 것이다. 또한 밀교에서는 자성청정한 지혜인 대일여래의 법계체성지法界體性智로 보기도 한다. 아자본불생阿字本不生에도 비견된다. 세계는 모두 대일여래의 현현이며 아자에 법신대일여래가 상징적으로 현현하므로 이를 법신 그 자체로 본다. 따라서 일체제법은 본래 불생인 것이다.

반케이는 불생의 자리에서는 “절 밖에 개가 짖으면 개라고 알고, 까마귀가 울면 까마귀라고 알며, 혹은 눈에 흑백의 색, 남녀의 구별을 아는 것, 법화 중에 개 짖는 소리, 까마귀 우는 소리를 듣거나 흑백·남녀를 보려고 생각하는 바가 없지만, 이 자리에서 하나도 남김없이 분별 이전에 듣고 보고 있다.”(『반케이불지홍제선사어시문서(盤珪佛智弘濟禪師御示聞書)』)고 한다. 이처럼 불생은 무분별지의 본체를 말하고 있다. 규봉종밀이나 보조국사의 공적영지심空寂靈知心과도 서로 통한다고 할 수 있다.

시대적인 상황에서 볼 때, 불생선은 양명학과도 상통한다. 왕양명의 핵심사상은 주지하듯이 그가 36세 때 깨달은 심즉리心卽理이다. 마음의 외재성을 모두 부정한다. 그리고 주희의 선지후행先知後行의 주지주의를 배격, 지행합일知行合一을 주장한다. 심으로 통일된 주체를 양지良知라고 보았다. 왕양명은 “천명지성은 순수한 지선至善이며, 그 영명하고 밝아 어둡지 않은 것은 지선이 발현한 것이다. 이것이 곧 명덕明德의 본체요, 곧 이른바 양지이다. 지선의 발현은 옳은 것은 옳다 하고 그른 것은 그르다 하며, 가볍고 무겁고 두텁고 엷음을 느낌에 따라 응하며 변동하여 일정한 곳에 머물지 아니하니 또한 저절로 천연의 중中을 지니지 아니함이 없다.”고 한다. (『왕양명 전집』 권26)

이 양지를 적연부동, 태허무형太虛無形, 소명영각처昭明靈覺處, 심지본체, 본래면목이라고도 불렀다. 일본 양명학의 창시자는 나카에 토쥬[中江藤樹, 1608~1648]로 반케이보다 조금 앞선 인물이다. 본래 완전한 양지는 불생의 다른 이름이라고 해도 과언이 아닐 것이다. 불생선은 후대의 세키몬 심학[石門心學]에 영향을 끼쳤다. 개조는 이시다 바이간[石田梅岩, 1685~1744]이다. 유교·불교·신도 삼교일치 위에 성립된 실천윤리라고 할 수 있다. 반케이의 사상을 흡수한 그는 마음을 다해 성性을 아는 것을 주장하며, 마땅히 있어야 할 행동 규범을 제시하고자 했다. 그는 사농공상의 신분은 차별이 없으며 직분의 다름에 지나지 않는다고 보았다.

각행원만의 풍모

한 시대를 풍미한 반케이는 실천적인 선사였다. 그가 재흥시킨 교토의 지장사地蔵寺에서 식사 때가 되었을 때, 전좌가 “화상의 식사는 냄비 가운데 골라서 올리고 있습니다.”라고 했다. 그러자 “한심한 일이다. 냄비 속을 차별하고 있지 않은가.”라며 그 뒤 수개월 동안 일절 식사를 하지 않았다. 식사를 올린 승려 또한 끼니를 끊었다. 이 사실을 안 반케이는 다시 식사를 시작했다.

또 한 번은 절에 보시된 가지나물 두 개를 대중이 다 먹을 수 없어 특별히 반케이에게 올려졌다. 이를 안 그는 “나에게 독을 먹이고 있는가.”라며 대노하고 먹지 않았다. 이후에도 식사를 건너뛰었다. 대중들이 사죄하고 나서야 식사를 했다. 불생선의 일상을 그대로 드러낸 것이다.

그는 효고현의 용문사龍門寺에서 열반했다. 한때 결제에 1,300여 명에 이르는 참선자가 모였던 곳이다. 비록 불생선의 명맥은 끊어졌지만, 수려했던 산이 비옥한 옥토로 변하여 불법이 더욱 풍요로워졌음을 누구인들 모르겠는가.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

세월을 헛되이 보내지 말라[光陰莫虛度]

중국선 이야기 56_ 법안종 ❸ 법안종을 세운 문익은 청원계를 계승한 나한계침羅漢桂琛의 “만약 불법을 논한다면, 일체가 드러나 있는 것[一切現成]이다.”라는 말로부터…

김진무 /

-

불생선의 주창자 반케이 요타쿠

일본선 이야기 23 동아시아에서 유교와 불교는 실질적인 경쟁자이자 동반자다. 유교는 불교로 인해 내면세계를 더욱 강화했고, 불교는 유교로 인해 현실 감각이 깊어진다.…

원영상 /

-

신라 말의 정치적 혼란과 선법의 전래

태안사 ❶ 태안사泰安寺는 전라남도 곡성군谷城郡에 있다. 죽곡면에서 태안로를 따라 남쪽으로 내려가 태안사 계곡으로 접어들어가면 동리산桐裏山 깊은 곳에 자리를 잡고 있는…

정종섭 /

-

원력願力으로 만드는 세상

세계성취품 “이 세상은 어떻게 생겨났을까?” 여름밤, 하늘을 가득 채운 빛나는 무수한 별들을 바라보며, 누구나 한 번쯤은 떠올려 봤을 법한 질문이다. 인류는 오랜 세월 그 질문 앞에 서 있…

보일스님 /

-

『성철스님의 백일법문과 유식』 출간 외

서종택 시인의 책 『설레는 마음으로 오늘도 걷습니다』 봉정식 서종택 시인의 선禪 에세이집 『설레는 마음으로 오늘도 걷습니다』 출간 기념 봉정식이 지난 9월 20일 대구 정혜사 문수전에서 열…

편집부 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.