[심층종교와 불교의 미래]

우주와 인생의 깊은 뜻을 보여주는 노자와 장자

페이지 정보

오강남 / 2025 년 10 월 [통권 제150호] / / 작성일25-10-03 18:53 / 조회144회 / 댓글0건본문

심층 종교의 길을 밝혀준 사람들 10

이번 호에는 도가道家의 두 주요 인물인 노자와 장자의 가르침 대한 이야기입니다. 우선 노자 이야기부터 살펴보겠습니다.

노자老子

노자는 전통적으로 기원전 570년에 태어났다고 생각합니다. 어머니가 별똥별이 떨어지는 것을 보고 임신, 임신한 후 82년이 지나 태어났다고도 합니다. 뱃속에서 그렇게 오래 있었기에 아기의 머리는 이미 늙은이처럼 하얗게 되어 태어났고, 이 때문에 노자老子, 곧 ‘늙은 아이’라는 이름이 붙었다는 전설이 있습니다. 물론 노자라는 말은 ‘존경스러운 스승’이라는 뜻의 존칭이기도 합니다.

한漢의 역사가 사마천司馬遷의 『사기史記』에서는 노자가 나이 들어 사회에 환멸을 느끼고 “서쪽으로 갔다.”는 기록이 있습니다. 후대에 이 기록에 따라 그가 인도로 가 붓다로 나타났다고 주장하는 『화호경化胡經』이라는 문서까지 등장했습니다.

아무튼 『사기』에 의하면, 서쪽으로 가다가 함곡관函谷關이라는 재를 넘게 되었습니다. 재를 지키던 윤희尹喜라는 사람이 노자를 보고 후대를 위해 글을 남겨 달라고 간청해서 3일간 그곳에 머물며 간단한 글을 남겼는데, 그것이 바로 지금 우리가 가지고 있는 『도덕경道德經』 ‘5천 자’라는 것입니다. 물론 글의 성격이나 구성, 나타난 사상 등으로 보아 어느 한 사람이 한자리에 앉아서 쓴 글일 수는 없다고 봅니다.

우리가 의식하든 못 하든 『도덕경』에 나타난 사상은 동양 3국인들의 심저를 움직여 왔고, 또 종교, 철학, 예술, 정치의 밑바닥을 흐르고 있었습니다. 사실 『도덕경』은 근래 서양 사람들에게도 널리 읽히고 있는 책입니다. 헤겔, 하이데거, 톨스토이 등 철학자나 사상가들이 읽었고, 현재 환경문제나 여성문제 등에 관련된 사람들도 『도덕경』에 나타난 세계관이나 자연관, 여성관에 많은 관심을 보이고 있습니다.

『도덕경』은 ‘도덕道德’이라는 글자 때문에 우리가 상식적으로 생각하는 식의 ‘도덕’이나 ‘윤리’를 가르치는 책이라고 오해하기 쉽지만 사실은 ‘도道와 덕德에 관한 경’입니다. 그러면 ‘도’는 무엇이고 ‘덕’은 무엇인가? 『도덕경』 제1장 첫 문장은 ‘도가도비상도道可道非常道’입니다. “‘도’라고 말할 수 있는 ‘도’는 진정한 ‘도’가 아니다.”라는 뜻입니다. 도는 정의되거나 논의될 수 있는 성질의 것이 아니라는 뜻입니다. 제1장은 그것이 “신비 중의 신비요, 모든 신비의 문”이라는 말로 끝맺습니다. 제56장에 보면 도에 대해 진정으로 “아는 사람은 말하지 않고, 말하는 사람은 알지 못한다.[知者不言 言者不知]”라고 합니다.

따라서 『도덕경』에서는 ‘도’에 대해 왈가왈부하는 대신 그 작용을 살피고 거기에 맞추어 살면서 ‘덕德’을 보라고 가르칩니다. ‘덕’은 이런 의미에서 ‘힘’입니다. 또 ‘덕德’은 ‘득得’과 같은 뜻으로서 도와 더불어 살면 우리에게 ‘득’이 된다는 의미이기도 합니다. 이상적인 삶이란 결국 도에 맞추어, 도와 함께 살아가는 것, 도와 함께 흐르고, 도와 함께 춤추는 것이라는 뜻입니다. 이렇게 살기 위해 어떻게 하여야 하는가? 도의 작용이나 원리를 체득하고 그대로 따르라고 합니다. 『도덕경』에서 말하는 원리 몇 가지만 예로 듭니다.

첫째, 도의 원리는 ‘되돌아감[反·還·復]’입니다. 제40장에 “되돌아감이 도의 움직임[反者道之動]”이라고 했습니다. 달도 차면 기울고 기울면 차고, 밀물이 되면 썰물이 되고 썰물이 되면 다시 밀물이 되고, 낮이 밤이 되고 밤이 낮이 됩니다. 이 모든 것은 어느 한쪽으로 가다가 극에 도달하면 다른 쪽으로 가는 도의 원리에 따르는 운동이라는 것입니다. 인간사도 새옹지마塞翁之馬이니 삶의 오르막길 내리막길에서 느긋한 마음, 의연한 태도로 대하는 것이 득이요 덕입니다.

둘째, 도의 원리는 ‘함이 없음[無爲]’입니다. ‘함이 없다’고 하여 아무 하는 일도 없이 무위도식하라는 뜻이 아니라, 그 행동이 너무나 자연스럽고 자발적이고 은은하여 보통의 ‘함’과 너무도 다른 ‘함’입니다. 도가 이렇게 ‘함이 아닌 함[無爲之爲]’의 원리에 따라 움직이므로 우리 인간들도 “일체의 부자연스럽고 인위적인 행위”를 버리고 자연스럽게 물 흐르듯 살아가는 것이 득이요 덕이라고 합니다.

셋째, 도는 ‘다듬지 않은 통나무[樸]’입니다. 도가 아무런 꾸밈이나 장식이 없는 자연 그대로의 ‘통나무’인 것처럼 우리도 “다듬지 않은 통나무의 질박함을 품는 것, ‘나’ 중심의 생각을 적게 하고 욕심을 줄이는 것”(제19장), ‘완전한 비움에 이르고 참된 고요를 지키는 것[致虛極守靜篤]’(제16장)이 덕을 보는 삶, 득 되는 길이라는 것입니다.

넷째, 도는 ‘하루하루 없애 감[日損]’입니다. “학문의 길은 하루하루 쌓아 가는 것, 도의 길은 하루하루 없애 가는 것. 없애고 또 없애, 함이 없는 지경에 이르십시오. 함이 없는 지경에 이르면 되지 않는 일이 없습니다.”(제48장)라고 합니다. 우리가 사물에 대해 가지고 있는 잘못된 선입견을 하나하나 버리면 도와 하나됨의 경지에 이르고, 이렇게 될 때 모든 인위적 속박에서 벗어나 자유를 누리게 된다고 합니다.

『도덕경』은 도의 상징으로 으뜸은 물이라고 합니다. 물은 구태여 무슨 일을 하겠다고 설치는 것이 아니라 그대로 자연스럽게 흐르면서 모든 것의 필요에 응하고, 그러면서도 자기의 공로를 인정받겠다거나 하는 과시적이고 인위적인 일을 하지 않습니다. 그러기에 가장 선한 것은 물과 같다고 해서 ‘상선약수上善若水’라고 합니다.

장자莊子

캐나다에 와서 살면서 얼큰한 김치찌개를 먹을 때마다 이렇게 맛있는 음식을 먹어보지 못하고 한평생을 마치는 이곳 서양 사람들은 참으로 불쌍하다는 생각을 하였습니다. 그런데 『장자』처럼 신나는 책을 읽어보지 못하고 일생을 마치는 사람은 김치찌개의 맛을 모르고 한평생을 마치는 사람보다 훨씬 더 불쌍한 사람이 아닌가 하는 생각을 떨칠 수 없습니다.

『장자』를 좋아하는 사람은 무수히 많습니다. 20세기 미국에서 가장 사랑받은 사상가 토머스 머튼, 유대인으로 세계적 철학자로 꼽히는 마르틴 부버, 독일 실존주의 철학의 대가 마르틴 하이데거, 노벨 문학상 수상자 헤르만 헤세, 하버드 대학교 세계종교연구소 소장 윌프레드 캔트웰 스미스 등 많은 사람들이 장자에 매료되었다고 한 목소리로 고백합니다.

장자의 사상은 나중 중국 당대唐代에 와서 선불교를 꽃피우는 데 직접적인 계기가 되었습니다. 특히 9세기 유명한 선승 임제臨濟야말로 장자의 참된 계승자라 일컬어질 정도입니다. 선불교는 사실 인도 불교를 아버지로 하고, 중국 도가사상을 어머니로 하여 태어난 후예라 해도 무관할 정도로 도가사상, 특히 장자의 가르침에 크게 영향을 받았습니다.

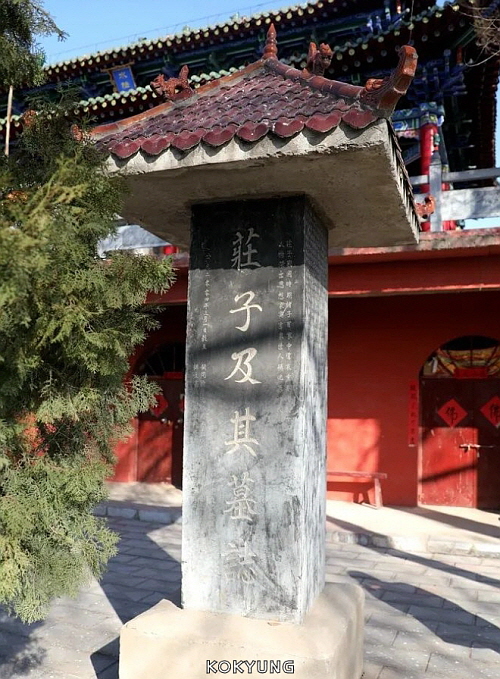

장자의 생존연대를 보통 기원전 369~289년 경으로 봅니다. ‘장자’는 그가 남긴 책을 의미하기도 합니다. 『장자』에는 이래라 저래라 하는 교훈적인 가르침이 없습니다. 무엇을 가르치기보다 우리가 가지고 있는 통속적 고정관념, 이분법적 사고방식, 거기에 기초한 인습적 세계관이나 종교관의 내적 모순을 우리 스스로 살펴보고 스스로 타파하여 자유로운 삶을 살도록 도와 줄 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 『장자』에서 일관되게 흐르는 몇 가지 주제를 잡아 보라면 대략 다음과 같은 것을 들 수 있을 것입니다.

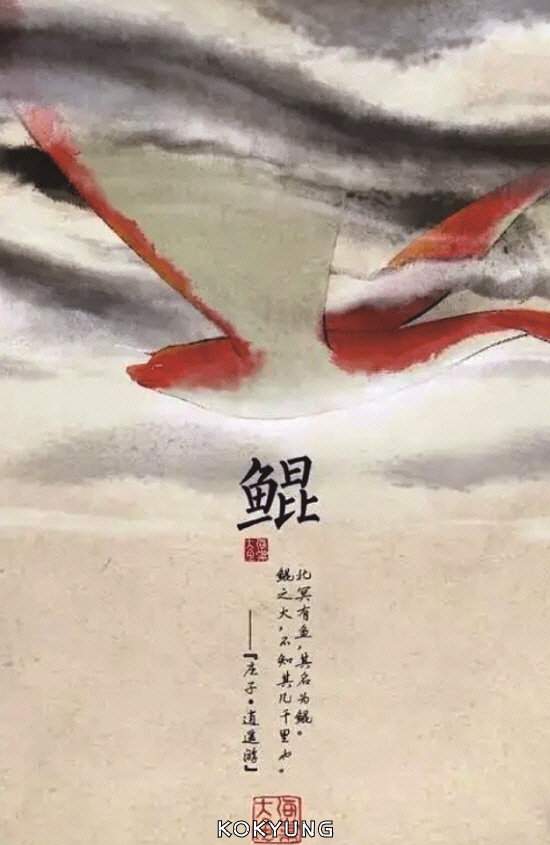

첫째, 해방과 자유입니다. 「자유롭게 노닐다[逍遙遊]」라는 제목이 붙은 제1편 첫머리는 북쪽 깊은 바다에 살던 곤鯤이라는 물고기 한 마리가 변해 그 등 길이가 몇천 리인지 알 수 없을 정도로 큰 붕鵬이라는 새가 되고, 그 붕새가 구만리나 되는 하늘길에 올랐다[鵬程]는 이야기로 시작합니다. 이것은 인간이 생래적으로 지닐 수밖에 없는 실존의 한계에서 벗어나 자유로운 존재로 솟아날 수 있다는 가능성과 그 가능성을 실현한 사례를 말해 주는 상징으로 『장자』의 전체 사상을 집약한 것이라 볼 수 있습니다. 『장자』는 어느 면에서 인간 해방과 자유를 선언한 책이라 할 수 있습니다.

둘째, 장자에게 있어서 행복은 우리에게 주어진 천성을 그대로 따르는 것입니다. 바닷새를 좋아하는 사람이 그 새를 종묘 안으로 데리고 와 그 새를 위해 술과 음악과 소고기 등으로 대접했지만 그 새는 사흘 만에 죽어 버리고 말았습니다. 새는 새 나름대로의 천성을 따를 때만 행복해질 수가 있다는 것입니다.

셋째, 장자는 우리가 어느 면에서 모두 ‘우물 안 개구리’라고 합니다. 실재를 있는 그대로 보지 못하고 우리가 가진 조그만 구멍을 통해서 왜곡되게 인식하고 있을 뿐이라는 뜻입니다. 우리는 어느 면에서 ‘원숭이’ 같다고 합니다. 이른바 ‘조삼모사朝三暮四’라는 이야기에 나오는 원숭이들이 아침에 세 개 주고 저녁에 네 개 주겠다니 화를 내고, 아침에 네 개, 저녁에 세 개로 하겠다니 좋아했습니다. 이처럼 별것 아닌 것으로 화를 냈다 기뻐했다 하는 것은 사물을 전체적으로 볼 수 있는 길을 터득하지 못했기 때문입니다.

그러면 어떻게 하여야 사물을 더욱 깊이, 있는 그대로 볼 수 있는가? 결국은 내가 지금 가지고 있는 상식적이고 인습적인 이분법적 의식意識을 바꿔야 한다고 합니다. 의식을 바꾸는 중요한 방법으로 장자는 ‘마음 굶김[心齋]’, ‘나를 여읨[吾喪我]’, ‘앉아서 잊어버림[坐忘]’ 등을 제시합니다. 장자가 말해 주는 이야기들은 모두 이렇게 우리의 일상적인 이분법적 의식을 바꾸는 것이 얼마나 중요한가를 지적하는 것입니다. 이 점에서 장자와 선불교가 맞닿아 있다고 볼 수 있습니다.

이렇게 ‘의식의 변화’가 있게 되면 죽음과 삶마저도 초월하게 된다고 합니다. 장자 스스로 자기 부인이 죽었을 때 장단에 맞추어 춤을 춘 것과 같습니다. 이를 보고 놀라는 친구에게 자기도 물론 슬펐지만 곰곰히 생각해 본 결과 죽음은 사계절의 바뀜과 같아 철이 바뀐다고 울어봐야 공연한 일, 사물의 실재를 직시함으로 죽음과 삶이 두 가지 개별적인 것이 아니라 동일한 사물의 두 면일 뿐임을 알게 됐기에 슬픔을 극복하게 된다고 말합니다. 죽음을 받아들임으로 죽음을 극복한 셈입니다. 안명安命의 태도로, 철학자 니체가 말하는 ‘운명을 사랑함(amor fati)’을 연상하게 합니다.

노자와 장자는 일종의 충격 요법으로 우리에게 사물의 심층 차원을 꿰뚫어 보게 함으로 자유를 얻을 수 있는 길을 밝힌 분들로, 우리의 종교적 여정에서 반드시 위대한 스승으로 모셔야 할 분들입니다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

지리산 무쇠소 사찰음식 일기

지리산 무쇠소는 단순한 이름이 아니라 하나의 상징입니다. 소처럼 묵묵히 땅을 일구는 성실함, 무쇠처럼 꺾이지 않는 의지, 지리산처럼 깊고 넉넉한 품이 그 안에 깃들어 있습니다. 그 이름은 수행자의 …

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑥ - 환향곡還鄕曲

성철스님의 미공개 법문 10 환향곡還鄕曲이라. 불교에서는 대개 본래 자기의 근본 마음을 고향이라 합니다. 그래서 환향은 본 고향에 돌아온다는 말입니다. 우리는 지금 타향에서 타향살이 하고 …

성철스님 /

-

화엄학적 사유를 받아들여 일체현성의 선리 제창

중국선 이야기 55_ 법안종 ❷ 중국이 오대·십국으로 남방과 북방으로 분열된 시기에 조사선 오가五家 가운데 마지막인 법안종이 문익에 의하여 출현하였다. 법안종의 명칭…

김진무 /

-

선과 차의 결합으로 탄생한 선원차

거연심우소요 60_ 대흥사 ❽ 우리나라 차문화를 이해하는 데는 일본 차 문화의 역사도 알 필요가 있다. 일본식민지 시기에 일본식 다도가 행해진 적이 있고, 요즘에는 일본차도 많이 마시고, …

정종섭 /

-

성철스님, 인공지능 기술로 새롭게 나투시다

백련암에서조차 열대야로 밤잠을 설치던 날도 잠깐, 어느새 가을을 품은 솔바람이 환적대를 넘어와 염화실 마루를 쓸고 지나갑니다. 며칠 전 끝난 백중 아비라기도의 열기도 아직은 백련암 뜨락을 넘어서지 …

원택스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.