[한중일 삼국의 선 이야기 ]

수선사 만항에 의한 몽산의 간화선 유입

페이지 정보

김방룡 / 2025 년 10 월 [통권 제150호] / / 작성일25-10-03 17:07 / 조회162회 / 댓글0건본문

한국선 이야기 22

원 간섭기 선사상에 대해서는 일반인들에게 잘 알려져 있지 않다. 즉 고려의 선사상은 보조지눌(1158~1210)과 진각혜심(1178~1234)에 의하여 크게 중흥되었다가 이후 여말삼사(태고보우·나옹혜근·백운경한)의 출현을 통하여 재현된다. 이 둘 사이의 공백에 대하여 의문을 가지지 않을 수 없고, 그래서 그 의문에 대한 해답을 찾지 않을 수 없다. 이에 대하여 필자는 가지산문의 득세와 보각일연(1206~1289)에 대하여 다루었고, 또한 천태종 백련결사의 활약과 진정천책(?~1294)에 대하여 다루었다.

그렇다면 16국사를 배출한 수선사가 다시 사세를 회복하여 여말선초 송광사가 동방제일도량으로 자리를 잡게 된 계기가 무엇인지에 대한 궁금증을 떨치기 어렵다. 그 해답은 한마디로 수선사 10세 사주인 혜감국사 만항(1249~1319)이 임제종 양기파에 속한 몽산덕이(1231~1308)의 선사상을 적극적으로 유입함으로써 이루어졌다. 이번 호에서는 이에 대해 다루고자 한다.

수선사 10세 만항에 의한 몽산의 선사상 유입

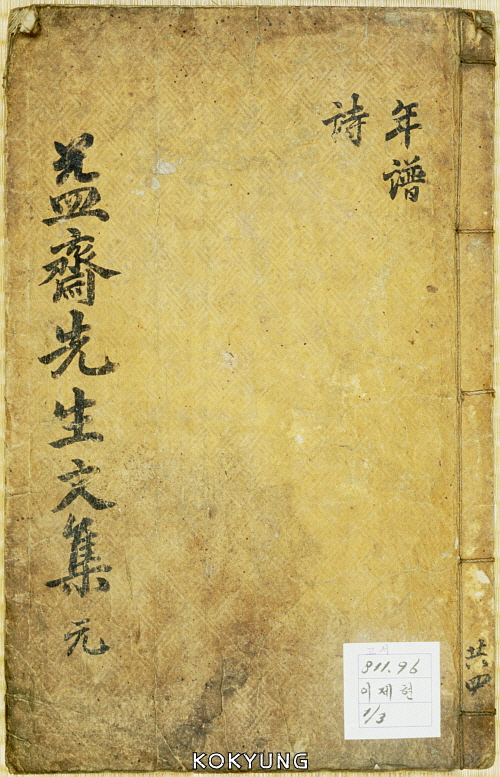

수선사 10세 사주 혜감만항慧鑑萬恒은 5세 사주 원오천영圓悟天英(1215~1286)의 제자로서 6세 사주 원감충지圓鑑冲止(1216~1293)와 더불어 원 간섭기 수선사의 사세를 크게 회복시켰다. 만항의 비문은 원 간섭기 대표적인 문인이자 성리학자인 익재益齋 이제현李齊賢(1287~1367)이 찬했다. 이제현은 1314년(충숙왕 1년) 상왕인 충선왕의 부름을 받아 원나라 수도 연경(현 북경)으로 가서 만권당萬卷堂에 머물며 원나라의 문인이자 서예가인 조맹부趙孟頫 등과 교류했던 인물이다. 『익재난고益齋亂藁』 권7에 ‘해동 조계산 수선사 제십세 별전종주 중속조등 묘명존자 증시 혜감국사 비명병서海東曹溪山修禪社第十世別傳宗主重續祖燈妙明尊者贈諡慧鑑國師碑銘幷序’라는 이름의 만항의 비문이 실려 있다.

만항의 성은 박씨朴氏, 본관은 웅진熊津이다. 아버지는 진사 경승景升이다. 어려서 출가하여 부지런히 정진하였으며, 구산선九山選에 응시하여 장원에 뽑혔으나 명리名利를 버리고 금강산으로 들어갔다. 그 뒤 지리산으로 옮겨 한 벌의 옷만을 갖추고 하루에 한 끼를 먹으면서 눕지도 않고 수도에 전념하였다. 이름이 세상에 널리 알려지자 충렬왕은 삼장사三藏社에 머물기를 명하였고, 스승인 천영도 권고하므로 삼장사의 사주로 부임하였다.

뒤에 낭월사朗月社·운흥사雲興社·선원사禪源社의 사주社主를 역임하면서 경문經文을 지도하고 교수하였는데, 제자가 700인에 이르렀고 사대부로서 제자가 되어 입사入社한 자도 많았다. 이제현은 만항에 대하여 “보조普照의 묘리를 높였고, 원오圓悟의 목탁을 울리며, 몽이蒙異의 벽을 뚫었다.”라고 평했다. 즉 만항이 지눌의 선사상을 계승하면서, 스승 천영의 뒤를 이었고, 덕이의 선사상을 적극적으로 수용하였음을 밝히고 있는 대목이다.

만항에게 ‘별전종주 중속조등 묘명존자’라는 법호를 내린 것은 충선왕이다. 충선왕이 상왕이 되어 원나라로 들어가기 전인 1313년(충선왕 5)에 만항은 충선왕의 초청으로 여러 차례 법회를 주관하였고, 그와 긴밀한 관계를 유지하였다. 그러나 충선왕은 그해 충숙왕에게 왕위를 물려주었고, 이듬해인 1314년에 원나라 연경에 들어갔다. 그리고 자신의 집에 ‘만권당萬卷堂’이란 서재를 세우고 여기를 중심으로 남송 출신의 유학자로서 원나라에서 벼슬을 하고 있던 명유名儒들과 교유하였는데, 이제현은 충선왕의 곁에서 보필하였다. 이 같은 사실은 원 간섭기 한족과 고려의 지식인들 사이에 긴밀한 교류가 이루어졌음을 말해 준다.

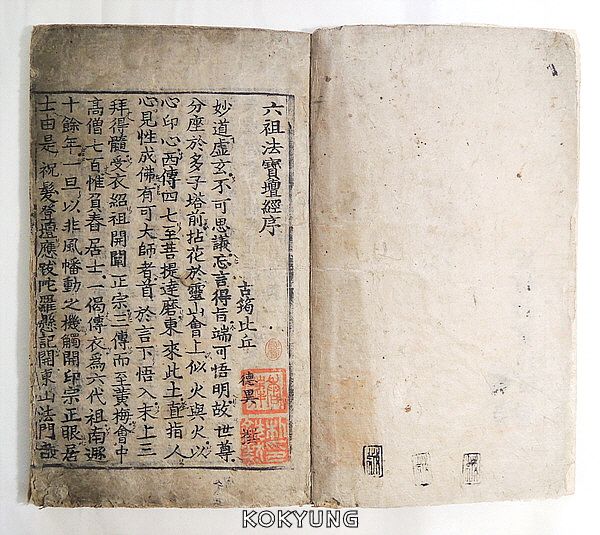

주지하다시피 한국선은 조사선의 선사상과 간화선의 수행법이 주류를 이루고 있다. 그중 간화선 수행에 영향을 미친 중국 임제종의 대표적인 선사로는 대혜종고(1089~1163)와 몽산덕이(1231~1308) 그리고 고봉원묘(1238~1295)를 들 수 있다. 이 가운데 몽산의 선풍을 들여와 고려 불교에 정착시킨 대표적인 인물이 바로 수선사 10세 사주인 만항이다. 만항은 서신을 통하여 몽산과 교류하는데, 만항이 몽산에게 게송을 보내자 몽산은 10수의 게偈로 화답하면서 ‘고담古潭’이라는 호를 주었다. 그리고 만항은 1298년 상인을 통하여 덕이본 『육조대사법보단경』을 구해 와 1300년경 선원사에 이 책을 간행하였다. 『몽산법어』에 ‘고담화상법어’가 수록되어 있다는 사실에서 알 수 있듯이 만항은 몽산의 선을 적극적으로 받아들였다.

만항 이외에 몽산과의 직간접 교류를 통하여 몽산의 선사상을 유입한 고승에 대해 언급하자면, 만항 이전 혜심의 법손인 원명국사圓明國師 충감冲鑑(1274~1338)이 남중국에 들어가 몽산의 제자인 철산소경을 찾아가 배우고 그와 함께 귀국하였다. 철산은 1304년에서 1306년까지 고려에 머물다 갔는데, 이때 몽산의 저술이 유입된 것으로 보인다. 또한 가지산문 일연의 제자인 보감혼구寶鑑混丘(1251~1322)는 몽산과 직접 서신으로 교류하였다. 그리고 『제경촬요諸經撮要』 「법문경치法門景致」의 기록에 의하면, 1295년 겨울에 고려에서 수선사 요암원명了庵元明이 각원상인, 각성상인, 묘부상인 등 8인의 승려와 함께 몽산이 머물고 있던 휴휴암에 들어가 1년간 참문하고 선수행을 하였다.

몽산의 선사상과 간화선 수행법의 특징

몽산덕이는 임제종 양기파에 속하는 선승으로 1231년 강소성 서양瑞陽 고안현高安縣에서 태어났다. 그의 호는 몽산이고, 법명은 덕이이다. 그는 고균비구古筠比丘, 전산화상澱山和尙으로 불리기도 하였고, 휴휴암주休休庵主라 자호自號하였다.

몽산은 남송시대에 태어나 1279년(48세)에 조국이 멸망하자 몽고족이 재배하던 원대를 살았다. 그는 1266년(35세)에 스승 환산정응皖山正凝을 만나 수행을 지도받았고, 다음해 봄에 홀연히 깨닫게 된다. 이후 11년간 불교에 입각하여 『도덕경』을 해석하면서 유·불·도 삼교를 회통시키고자 노력했다. 그리고 원나라의 장군 백안伯顏이 그에게 출세를 권하였지만 그 회유책을 물리치고 소주의 휴휴암에 은거하며 고려의 도우들과 교류하면서 저술 활동과 교화행을 펼쳤다.

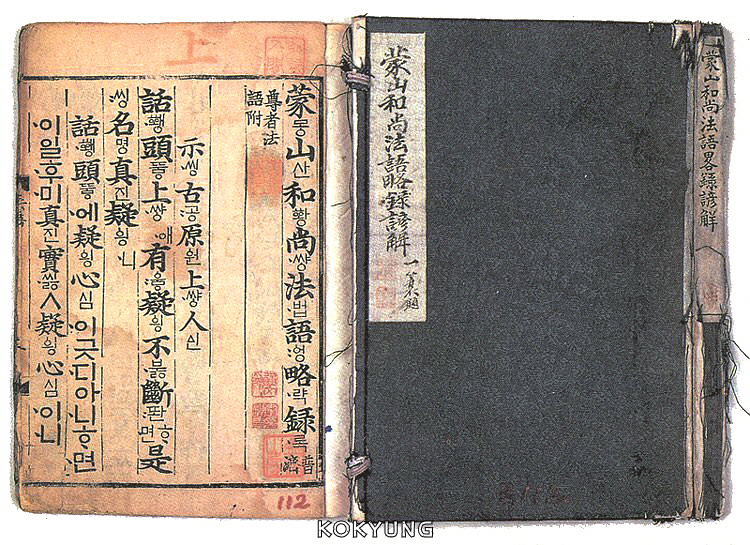

몽산의 저술로는 『직주도덕경直註道德經』과 덕이본 『육조단경六祖壇經』이 있고, 『몽산법어蒙山法語』와 『몽산화상육도보설蒙山和尙六道普說』과 『몽산화상법어약록蒙山和尙法語略錄』 그리고 「휴휴암좌선문休休庵坐禪文」 및 『몽산화상염불화두법蒙山和尙念佛話頭法』 등이 있다. 『몽산법어』의 가장 기본적인 형태는 고원상인古原上人·각원상인覺圓上人·유정상인惟正上人·청상인聽上人 등에게 한 법문을 모은 사법어四法語이다. 이 『몽산법어』는 조선 세조 대 설립된 간경도감에서 한글로 번역된 이후 임진왜란 이전까지 총 14회나 간행될 정도로 조선 전기 간화선 수행자들의 수행 지침서 역할을 했다.

몽산의 선사상에 대한 대표적인 연구자로는 인경印鏡이 있다. 그는 2000년에 『몽산덕이와 고려후기 선사상 연구』를 저술하였고, 또 2011년에는 『쟁점으로 살펴본 간화선』을 저술하였다. 인경은 『쟁점으로 살펴본 간화선』에서 몽산의 사법어에 나타난 간화선의 수행과정을 ‘화두 제시→ 화두 참구→선병과 수행의 단계→대오→오후보림’의 다섯 단계로 제시하고 있다. 이러한 내용에서 볼 수 있듯이, 몽산의 간화선 수행법은 대혜가 제시한 화두 참구법에 비하여 그 과정이 구체적이고 단계적으로 정리되어 있다. 이러한 점 때문에 지눌과 혜심 대에 정착하였던 대혜의 간화선 수행법을 대신하여 원 간섭기에 이르면 만항과 혼구 등의 적극적인 노력에 의하여 몽산의 간화선 수행법이 정착하게 된다.

몽산의 다섯 단계의 간화선 수행과정에 있어서 눈여겨볼 점은 3단계의 ‘선병과 수행의 단계’와 5단계의 ‘오후보림’이다. 이 두 단계는 대혜의 간화선 수행법에서는 강조되지 않았던 점이다. 3단계에서 몽산은 화두 공부에서 만나게 되는 장애와 수행의 단계를 설하고 있는데, ‘동정일여→화두일여→오매일여’의 삼정절三程節의 과정을 제시하고 있는 점이 특징이다. 또한 5단계의 ‘오후보림’에서는 반드시 깨달은 이후에는 명안종사明眼宗師에게 입실하여 인가를 받아야 한다고 강조한다. 명안종사를 반드시 친견해야 한다는 점을 강조했기 때문에 이후 여말삼사가 원나라에 들어가 임제종의 선승에게 인가를 받아오게 된 것이다.

이중 총상인에게 보인 오후보림의 과정을 소개하면 다음과 같다.

깨달은 뒤에 대종사를 만나지 못하면 뒷일을 요달하지 못할 것이다. 그 해가 하나만이 아니다. 만약에 불조의 기연에서 막힌 곳이 있다면 이는 깨달음이 깊지 못해 현묘함을 터득하지 못한 것이다. 이미 현묘함을 얻었다면 다시 뒤로 물러나서 이름을 감추고 보양해야 한다. 역량을 다해 부처님의 장경과 유교와 도교의 장서를 열람하고, 다생의 습기를 녹여서 청정해 원만하고 걸림이 없어야 한다. 이때야 비로소 높이 날고 멀리 일어나 광명이 성대해 옛 조사의 종풍을 더럽히지 않을 것이다. 만약 과거의 행리처를 바꾸지 못한다면 곧 범상한 무리에 떨어져 말할 때는 깨친 듯하지만, 경계를 대하면 도로 미혹해 말함이 마치 취한 사람처럼 하는 짓이 속인과 같게 된다.(주1)

위의 인용문을 통해 분명하게 드러나는 몽산이 강조하고 있는 점은 깨달음 이후의 일로서 첫째는 명안종사를 찾아가 인가를 받아야 한다는 것이고, 둘째는 보림의 공부 즉 깨달음에 입각한 지속적인 점수행을 해야 한다는 것이다. 그리고 오후의 보림행으로 부처님의 경전과 유교나 도교의 장서를 열람하고, 다생의 습기를 제거하고, 행리처를 바꾸라고 말하고 있다.

몽산의 선사상의 특징 가운데 하나는 유교와 도교와의 회통을 중시하고 있다는 점이다. 이와 더불어 간화선과 정토사상의 회통을 꾀하고 있다. 그것이 바로 ‘염불화두법’이다. 이는 나무아미타불이라는 염불을 화두선의 입장에서 수용한 것으로 그 요점은 ‘염자시수念者是誰’ 혹은 ‘염자귀하처念者歸何處’에 있다. 이는 염불수행자들에게 ‘염불하는 자가 누구인가?’ 하는 의심을 가지게 하여 수행하게 하는 것으로써 화두를 참구하는 방식과 다르지 않다. 즉 염불을 간화선의 입장에서 수용한 것으로 이같은 염불화두법에는 몽산의 회통적인 입장이 잘 드러나 있다.

몽산선이 한국불교에 끼친 영향

몽산은 원나라 시기 임제종 양기파에 속한 인물로 중국불교보다는 고려불교에 더 큰 영향을 끼친 선사이다. 그가 ‘휴휴암주休休庵主’라고 불리고 있는 데에서 알 수 있듯이, 말년에 휴휴암에 은거하며 「휴휴암좌선문」을 지었다. 남송 시기 대혜가 금나라에 적극적으로 저항하였다면 몽산은 원나라에 소극적으로 저항하였다. 이러한 차이에도 불구하고 몽산은 대혜의 선사상을 계승하면서 또 시대에 맞게 변화를 주었기 때문에 그 생명력을 지닐 수 있었다.

몽산선이 한국불교에 끼친 영향은 지대한데, 크게 세 가지로 압축할 수 있다.

첫째, 여말 삼사에게 끼친 영향이다. 만항을 비롯하여 수선사와 가지산문의 선사들이 적극적으로 몽산의 선사상을 유입함으로써 몽산의 무자화두 참구법과 염불화두선 등은 원 간섭기 고려 불교계에 큰 영향력을 미치게 되었다. 특히 몽산의 사법어에 나타난 간화선 수증론으로서 다섯 단계의 수행과정은 당시 간화선 수행자들 사이에 확고하게 각인되었다. 이러한 몽산선의 영향 속에서 여말 삼사가 원나라에 들어가 명안종사로부터 인가를 받아오게 된 것이다.

둘째, 조선 전기에서 중기에 이르기까지 몽산의 어록이 불서들 가운데 가장 많이 간행되었다는 점이다. 예를 들어 덕이본 『단경』은 1300년 만항에 의하여 최초로 간행되었는데, 이후 17회나 간행되었다. 이외에 다른 본 『단경』이 간행된 것은 3회에 불과하다. 그리고 15, 16세기에는 『몽산화상육도보설』이 그리고 16, 17세기에는 『몽산화상법어약록』이 다수 간행되었는데, 조선본 『법어약록』이 39종, 『육도보설』이 24종 등 63종이 확인되고 있다. 이 같은 사실은 조선 후기 임제-태고 법통설이 정착되기 이전까지 조선불교계에 가장 큰 영향을 미친 것이 몽산의 선사상이었음을 말해 주는 것이다.

셋째, 근현대 간화선 수행자들에게 『몽산법어』와 몽산의 ‘무자화두 참구법’이 큰 영향력을 미치고 있다는 사실이다. 경허와 용성은 물론 성철과 전강 등에 있어서도 몽산의 영향력을 살필 수 있는데, 이러한 사실은 지금까지도 몽산의 선사상과 선수행법이 지속적으로 영향력을 미치고 있음을 말하는 것이다.

<각주>

(주1) 『몽산화상법어약록언해-육종이본』, 아세아문화사, 1980, 90-95쪽 ; 인경, 『쟁점으로 살펴보는 간화선』, 명상상담연구원, 2011, 315쪽, 재인용.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

지리산 무쇠소 사찰음식 일기

지리산 무쇠소는 단순한 이름이 아니라 하나의 상징입니다. 소처럼 묵묵히 땅을 일구는 성실함, 무쇠처럼 꺾이지 않는 의지, 지리산처럼 깊고 넉넉한 품이 그 안에 깃들어 있습니다. 그 이름은 수행자의 …

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑥ - 환향곡還鄕曲

성철스님의 미공개 법문 10 환향곡還鄕曲이라. 불교에서는 대개 본래 자기의 근본 마음을 고향이라 합니다. 그래서 환향은 본 고향에 돌아온다는 말입니다. 우리는 지금 타향에서 타향살이 하고 …

성철스님 /

-

화엄학적 사유를 받아들여 일체현성의 선리 제창

중국선 이야기 55_ 법안종 ❷ 중국이 오대·십국으로 남방과 북방으로 분열된 시기에 조사선 오가五家 가운데 마지막인 법안종이 문익에 의하여 출현하였다. 법안종의 명칭…

김진무 /

-

선과 차의 결합으로 탄생한 선원차

거연심우소요 60_ 대흥사 ❽ 우리나라 차문화를 이해하는 데는 일본 차 문화의 역사도 알 필요가 있다. 일본식민지 시기에 일본식 다도가 행해진 적이 있고, 요즘에는 일본차도 많이 마시고, …

정종섭 /

-

성철스님, 인공지능 기술로 새롭게 나투시다

백련암에서조차 열대야로 밤잠을 설치던 날도 잠깐, 어느새 가을을 품은 솔바람이 환적대를 넘어와 염화실 마루를 쓸고 지나갑니다. 며칠 전 끝난 백중 아비라기도의 열기도 아직은 백련암 뜨락을 넘어서지 …

원택스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.