[근대불교학의 성립과 전개]

『대둔사지』 찬술의 역사적 의미와 불교계 동향

페이지 정보

오경후 / 2021 년 12 월 [통권 제104호] / / 작성일21-12-03 11:54 / 조회5,350회 / 댓글0건본문

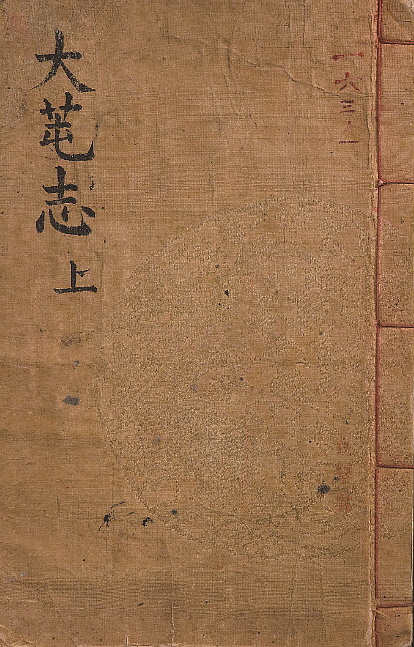

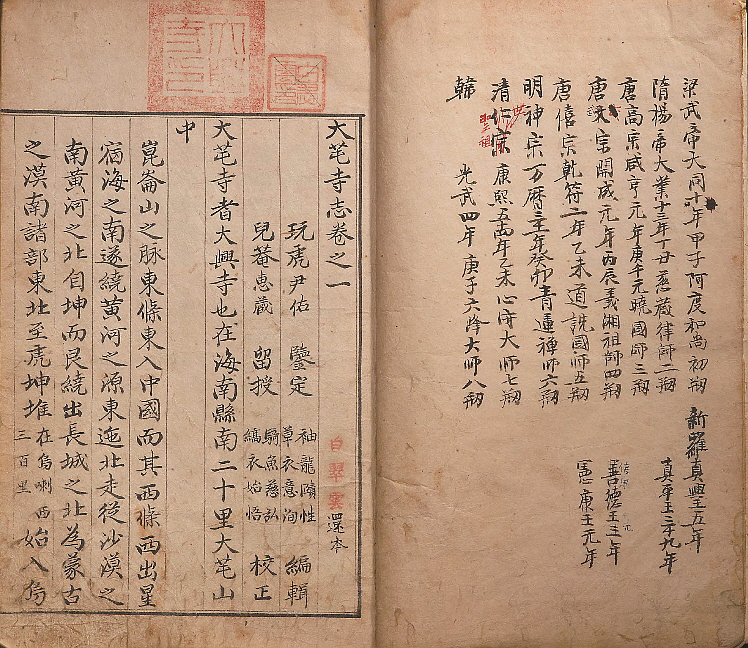

근대불교사서史書 12 | 『대둔사지大芚寺志』 ①

조선 후기 『대둔사지』의 찬술은 대둔사 사적事蹟의 정리와 복원에만 국한된 것은 아니다. 조선 후기 사상계와 변화한 불교계의 동향에서도 적지 않은 영향을 받았다. 『대둔사지』의 직접적인 찬술 동기는 17세기 중관해안中觀海眼(1567- ?) 스님이 찬술한 『대둔사사적大芚寺事蹟』에서부터 출발한다. 이 사적기는 『죽미기竹迷記』라고도 불린다.

찬술자 해안스님은 그 행적이 널리 알려져 있지 않지만, 청허휴정淸虛休靜(1520-1604)의 법손法孫으로 사승師僧이자 외숙인 뇌묵당雷黙堂 처영處英 스님과 함께 임진왜란 당시의 승군으로 활약하기도 했다. 스님은 행주산성幸州山城에서 처영·권율 장군과 함께 3만여 명이나 되는 왜군을 격퇴했고, 경주에서는 전란으로 소실된 불국사를 중건하기도 했다. 스님은 “임진년壬辰年(1592년)에서 정축년丁丑年(1637년)까지 장의총통승군仗義摠統僧軍으로 활약한 것이 한두 번이 아니었다.” 해안스님은 생의 대부분을 전장에서 보내면서 지난至難한 조선의 상황과 암울한 불교계 현실을 눈으로 보고 겪었다. 스님이 만년晩年에 지리산 대은암大隱庵에 주석하면서 찬술한 『금산사』·『화엄사』·『대둔사사적』은 단순히 망실된 사찰의 역사를 복원하려는 의미를 초월하여 전장戰場에서 성숙시킨 조선불교에 대한 인식이 주체적으로 확대된 결과였던 것이다.

『대둔사사적』은 전란 이후 불교계에서 찬술된 가장 초기의 사서史書에 해당된다. 내용은 사찰의 연혁과 전각, 고승의 행적 등 사찰에 직접적으로 관련된 부분과 석존釋尊의 생애, 불교의 중국 전래, 고대 조선의 불교 전래와 유통 등을 수록하고 있다. 이러한 사찰 사적의 찬술은 전란으로 피해를 입은 사원의 중건과 함께 진행되었다. 『대둔사사적』은 불교사적 의미를 지니고 있었지만, 그 문제점 또한 적지 않았다. 『금산사』(1635년)·『화엄사』(1636년)·『대둔사 사적』(1636년)의 체제뿐 아니라 그 내용 또한 사찰의 연혁과 전각 등 사찰에 관련된 부분을 제외하고는 대부분 동일한 것이다. 심지어 『불국사고금창기佛國寺古今創記』 또한 예외는 아니다. 기본적으로 찬술 과정에서 이용했던 인용 자료의 출처가 명확하지 않고, 내용의 연혁이나 고대불교에 대한 역사적 사실이 정확하지 않다. 그러나 조선 후기 불교계의 사지 찬술의 효시인 점은 잊지 말아야 할 것이다.

『죽미기』가 지닌 한계성은 180여 년 후에 찬술된 『대둔사지』 찬자들에 의해 제기되었다. 『죽미기』가 『대둔사지』 찬술에 저본底本의 역할을 할 정도로 중요한 부분을 차지한 것은 사실이다. 그러나 18세기의 조선사朝鮮史에 대한 적극적이고 주체적인 역사 인식이나 광범위한 자료 수집과 치밀한 고증 등 실학적 연구방법론에 경도된 이들에게 비판의 대상이 된 것은 당연 한 것이다. 아암혜장兒庵惠藏(1772-1811)과 초의의순草衣意洵(1789-1866) 스님 등 『대둔사지』 찬술자들은 『죽미기』에 수록된 대둔사의 창건과 그 시기, 삼국의 영토 문제, 그리고 연대 표기의 오류와 창건주에 관한 문제부터 의상이나 원효스님 등 스님들의 일대기를 적고 있는 승전僧傳에 이르기까지 사적기의 전반적인 내용을 망라하여 강도 높게 비판했다.

a. 대둔사의 구적舊蹟은 병선兵燹으로 잃어버리고 숭정崇禎 말년에 『죽미기』를 지으니 이설異說이 분흥紛興하여 후생들이 의혹될 곳이 있다.(『대둔사지』 권2)

b. 색성賾性이 살펴보니 『죽미기』는 서산대사의 친도親徒인 중관해 안이 지었다.……그때 중관은 지리산에 있으면서 오직 대둔사 승려의 근거 없는 말만 듣고서 이렇게 적었다.(『대둔사지』 권2)

이들은 『대둔사사적』이 전란으로 이미 소실된 이전의 대둔사 사적기를 복원한 것이지만, 후생들로부터 의혹을 살 만큼 그 내용이 사실과 다르다는 것이다. 초의의순 스님은 심지어 『죽미기』가 “저잣거리의 잡설을 모두 모아 놓으니 앞으로 어떤 것을 가려서 써야 할지 모르겠으며, 그 내용이 엎치락뒤치락 헤아리지 못할 것이 한둘이 아니니 이치에 합당할 리가 없다.”라고 혹평했다. 그러므로 『대둔사지』 전반에 걸쳐 보이는 29회의 『대둔사 사적』에 대한 비판 기사는 이전에 찬술된 사적기와 비교할 수 있는 좋은 사례이기도 하다.

스님들의 『죽미기』 비판과 『대둔사지』 찬술은 또 다른 동기를 지니고 있었다. 대둔사가 조선 후기 불교계에서 차지하는 위상과 관련된 문제로 『대둔사지』 편찬의 궁극적인 목적이기도 하다.

첫째, 대둔사의 12종사宗師와 12경사經師의 배출은 대둔사가 조선 후기 불교계의 교학敎學을 발흥시키는 산실 역할을 했음을 의미한다. 대둔사는 “모든 요사寮舍에 각각 방장실方丈室을 두고 불경을 몸에 지니고 공부하는 자가 살도록 하고, 혹간에 명예가 혁혁한 강사講師가 있으면 모셔와 배우는 이로 하여금 잘 모시게 하는 강회講會”의 전통이 있었다. 대둔사는 대승 경전을 중심으로 강회, 대회, 법회가 빈번히 열렸는데, 특히 『화엄경』의 연구는 그 오류를 바로잡고 대화엄강회大華嚴講會·화엄대법회華嚴大法會 등을 열어 화엄사상의 연구를 활발하게 진행시켰다. 상월새봉霜月璽篈(1687-1766) 스님이 주최한 1754년(영조 30) 선암사仙巖寺 화엄강회는 모두 1,287명이 참석한 대규모 강회로 전국의 승려들이 일제히 모일 정도로 성황을 이루었다고 한다.

둘째, 대둔사는 임진왜란과 그 이후 서산대사의 의발衣鉢이 대둔사로 전해지고, 조정의 명으로 표충사表忠祠가 건립되면서 단순히 서산문도의 종원宗院만이 아니라 조선불교의 중흥지로서의 면모를 지니게 된다. 이와 같은 조선 후기 대둔사의 두드러진 변화는 격상된 대둔사의 위치를 부각시킬 『대둔사지』 편찬을 필요로 했을 것이다. 『죽미기』가 비록 많은 문제점을 지니고 있었지만, 전란으로 소실된 대둔사의 역사를 밝히는 데 훌륭한 저본의 구실을 해주었고, 찬자들의 자료 발굴과 검토는 광범위하고도 면밀하게 이루어졌다. 유나維那인 윤훤允烜이 “문적文跡이 소략한 것은 대둔사의 수치다. 그러므로 찬지撰志를 힘써서 구한다.”라고 한 것은 대둔사가 당시 불교계에서 높은 위상을 차지하고 있음을 의식한 것이었다.

한편 『대둔사지』의 편찬에는 왜란과 호란 이후 지속적으로 전개된 불교계에 대한 사회적 인식의 격상과 변화, 성리학을 중심으로 한 당시 사상계의 변화와 같은 보다 근본적인 배경이 내재되어 있었다. 성리학은 조선 후기에 그 인식이 더욱 심화되고, 조선 사상계에서 지배적 지위를 차지하면서 조선왕조의 체제와 그 사회 질서를 유지시켜 주는 기능을 지속적으로 담당했다. 그러나 18세기를 전후한 조선 성리학계는 조선 후기 사회의 각 방면에 걸친 변화로 정통론正統論과 명분론을 강화시키고, 성리학적 가치관을 사회에 확산시키려는 보수사상으로 전락하여 전체적인 변화상에 대응하고자 했다.

성리학계의 이러한 체제 유지를 위한 변화는 성리학에 대한 비판 의식을 태동시키고 성숙시켰다. 즉 성리학이 당시의 사상계에서 차지하고 있던 지도적 위치에 대한 비판적 이해가 시도되고 있었던 것이다. 도가철학道家哲學의 연구와 중종대中宗代 이후 진행된 주자학의 심학화心學化 과정에서 형성된 양명학 수용 또한 성리학과 대등한 입장에 서거나 그 독자적 발전을 이룩하지는 못했지만, 당시 성리학 체제에 대한 반성에서 비롯되었던 것이다.

또한 17세기 이래 근기近畿 남인南人들의 선진유학先秦儒學 연구에서 비롯된 실학사상은 당시의 역사적 모순을 직시하고 이를 바로잡기 위한 새로운 개혁안을 범유학汎儒學의 입장에서 발견하고자 했다. 이들 실학자들은 비록 현실개혁안을 정부당국에 제시하여 이를 관철시키고 사회의 여론으로 만들어 확대 재생산하는 데는 실패했지만, 조선 성리학의 후진적 이념을 극복하고 전통적 왕도정치의 이념 구현과 실사구시를 지향하고자 했다. 결국 도가철학이나 양명학, 실학사상은 당시 사회변화에 적극적으로 대응하지 못한 채 체제 유지와 사회 통제의 역할만을 담당했던 성리학의 한계를 비판하면서 형성되어 다양한 사회 변화에 대응할 수 있는 사상적 사회제도적 대안을 제시했다. 이러한 탄력적인 당시 사상계의 동향은 불교에서도 엿볼 수 있다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

화마가 할퀴고 간 산청에서 방생법회를 봉행하며

2001년에 성철 종정예하의 출생지에 생가를 복원하고 그 앞쪽에는 대웅전을 지었습니다. 경내로 들어오는 입구쪽에는 2층 목조기와집을 지었습니다. 2층 목조건물 1층 기둥은 직경 40cm가 넘는 돌기…

원택스님 /

-

홍성 상륜암 선준스님의 사찰음식

충남 홍성의 거북이 마을에는 보개산이 마을을 수호합니다. 보개산 숲속에는 12개의 바위가 있고 하나하나 다양한 이야기를 담고 있습니다. 그리고 이 산자락의 끝에는 작은 암자 상륜암이 자리하고 있습니…

박성희 /

-

티베트 난민들의 귀의처 포카라의 빼마찰 싸캬 사원

포카라 근교 햄쟈(Hemja) 마을에 자리 잡은 따시빨켈(Tashi Palkhel) 티베트 난민촌 캠프 위에 자리 잡은 빼마찰 사원은 포카라-안나푸르나 간의 국도에서도 눈에 잘 띈다. 사진…

김규현 /

-

하늘과 땅을 품고 덮다[函蓋乾坤]

중국선 이야기 50_ 운문종 ❺ 문언文偃이 창립한 운문종의 사상적 특질은 ‘운문삼구雲門三句’에 있다고 잘 알려져 있다. 특히 『종문십규론宗門十規論』에서는 “소양韶陽(…

김진무 /

-

성당시대의 법화경변상도

성당 시기에는 중국의 국력이 절정에 달했고, 실크로드가 유례없이 번영했기 때문에 하서와 중원 간의 교류가 매우 빈번했다. 중국의 불교 사원에 나타난 대규모의 〈법화경변상도〉는 이 시기의 막고굴 〈법…

김선희 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.