[세계불교는 지금]

디지털과 모바일로 전환하는 중국불교

페이지 정보

고경 필자 / 2025 년 5 월 [통권 제145호] / / 작성일25-05-04 23:22 / 조회2,699회 / 댓글0건본문

세계불교는 지금 28_ 중국 ❶

곽뢰_ 동국대 불교학술원 전문연구원

오랜 역사와 전통을 지닌 중국불교는 현대사회에서도 여전히 중요한 역할을 하고 있다. 최근 몇 년간 정부정책, 사회변화, 국제교류 등의 영향을 받아 중국불교는 새로운 흐름을 형성하고 있으며, 불교계 내부에서도 다양한 의제를 둘러싼 논의가 활발히 이루어지고 있다. 본고에서는 현대 중국불교의 현황을 살펴보고, 주목받고 있는 과제들을 분석해 보고자 한다.

불교와 로봇의 만남

최근 과학기술의 급속한 발전과 인터넷의 보편화에 따라 중국 불교계도 점진적으로 디지털화의 흐름에 적응해 가고 있다. 소셜미디어, 라이브 스트리밍 플랫폼, 모바일 결제 기술 등을 활용하여 포교 방식을 확장함으로써 현대사회의 요구에 부합하는 방향으로 나아가고 있다. 전통적인 불교 전파 방식은 주로 사찰에서의 강경講經, 불경 인쇄, 대면 교류에 의존했으나, 오늘날은 디지털 기술의 도입으로 인해 포교 방식이 크게 변화하고 있다. 이에 따라 젊은 세대와 해외 화교 신도들에게 더욱 쉽게 다가갈 수 있는 환경이 조성되고 있다.

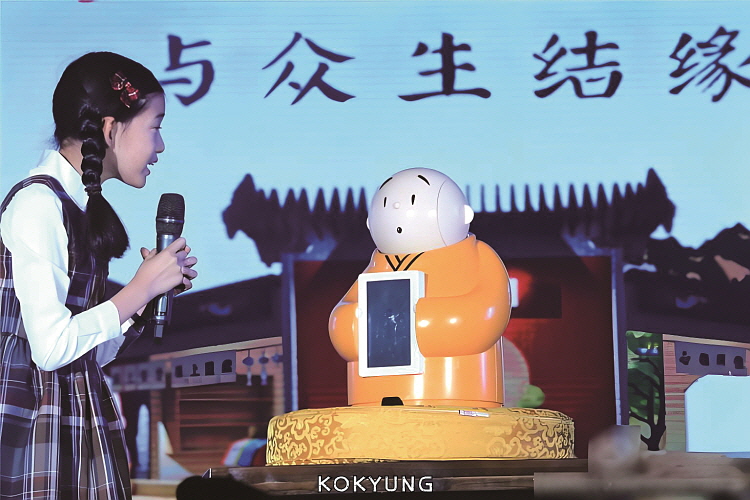

2016년 베이징 룽취안스[龍泉寺]에서 개발한 ‘셴얼 로봇 스님[賢二機器僧]’는 불교의 현대적 전환과 디지털화 흐름 속에서 탄생한 상징적 존재로 평가된다. 키 60cm 정도의 작은 로봇 형태로 제작된 셴얼은 귀여운 외모와 친근한 표정, 부드러운 목소리로 신도들의 질문에 답변하며 큰 주목을 받았다.

셴얼 로봇 스님은 인공지능(AI) 기술과 빅데이터 분석을 기반으로 불교관련 질문에 대한 답변, 명상방법 안내, 일상 속의 불교적 실천에 대한 조언 등을 제공한다. 단순한 지식 전달을 넘어, 유머러스하고 따뜻한 언어로 사람들의 마음을 어루만지는 점이 특징이다.

특히 셴얼은 전통적인 스님의 모습을 디지털 캐릭터로 구현하면서 젊은 세대 및 어린이에게 불교를 친숙하게 전하는 역할을 하고 있다. SNS 플랫폼에서도 ‘셴얼’은 활발히 활동 중이며, 매일 짧은 법문과 마음을 다독이는 글귀, 따뜻한 일상 이야기를 공유하고 있다.

셴얼 로봇 스님은 단순한 기술적 시도가 아니라, 불교의 지혜를 시대에 맞게 새롭게 해석하고, 대중과 소통하는 혁신적인 사례로 주목받고 있다. 디지털 시대에도 변함없이 사람들의 삶 속으로 스며드는 불교의 가능성을 보여주는 상징적 사건으로 평가받고 있다.

불교의 디지털화와 온라인 포교

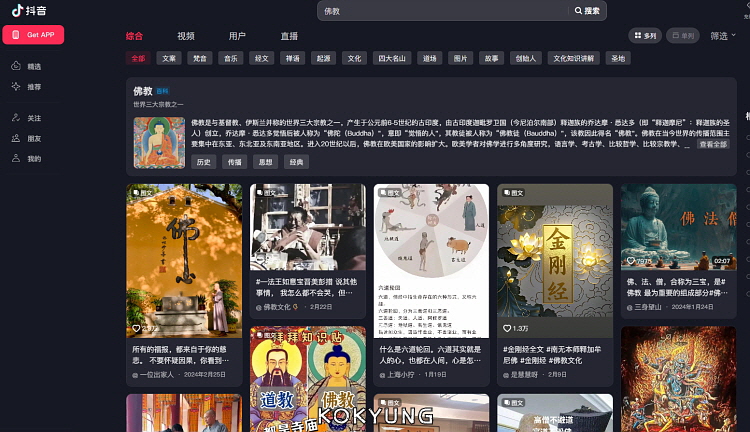

웨이보, 웨이신(위챗), 빌리빌리(Bilibili), 중국판 틱톡 더우인[抖音]과 같은 소셜미디어 플랫폼은 이미 불교를 전파하는 중요한 채널로 자리 잡아 가고 있다. 많은 유명 사찰, 불교 교육기관, 스님들이 이러한 플랫폼에 공식 계정을 개설하여 정기적으로 불법佛法 강의, 선禪 수행 지도, 불교설화 등의 콘텐츠를 게시하고 있으며, 이를 통해 불교 문화가 보다 생동감 있고 수용하기 쉬운 방식으로 확산되고 있다.

소림사는 중국을 대표하는 불교 사찰이자 무술의 발원지로 잘 알려져 있으며, 온라인 플랫폼에서도 활발한 활동을 이어가고 있다. 특히 소림사의 공식 웨이보 채널은 전통과 현대를 잇는 대표적인 창구로 자리하고 있다. 소림사 웨이보 채널에서는 다음과 같은 다양한 콘텐츠가 제공되고 있다. 소림사 주요 법회 및 의식 실황 중계, 무술 공연 영상 및 전통 무술 시연 자료, 소림사 역사 및 문화 관련 다큐멘터리 콘텐츠, 소림사 행사 소식, 봉사 활동 및 국제 교류 소식 등이다.

특히 웨이보 채널의 가장 큰 강점은 소림사라는 전통의 무게감을 유지하면서도 젊은 층과의 소통을 지향하는 점에 있다. 댓글과 실시간 소통 기능을 통해 팔로워들과 교류하며, 전통문화를 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 시각적 콘텐츠와 짧은 동영상 형태의 자료도 적극적으로 활용하고 있다.

소림사 웨이보는 단순히 사찰소식을 전달하는 것을 넘어, 불교문화와 무술정신, 전통과 현대의 조화를 전 세계에 널리 알리는 온라인 플랫폼으로 자리 잡아 가고 있다. 이러한 흐름은 전통사찰의 디지털 전환이 가지는 가능성을 잘 보여주는 사례로 평가할 수 있다.

법문사法門寺는 ‘관중(지금의 시안 일대) 탑묘의 시조[關中塔廟始祖]’로 불리며, 동한 말기에 창건된 이후 불교문화와 황실 신앙의 이중적 사명을 꾸준히 이어오고 있다. 그 핵심 가치는 석가모니 불지사리佛指舍利를 봉안한 역사적 위상에 있다. 특히 당대唐代 여덟 명의 황제가 친히 불골佛骨을 맞이하여 봉안하고, 장엄한 예불의식을 치른 것은 중국 불교사에서 상징적 의미를 지닌 사건으로 기록된다.

그러나 전통사찰의 전법방식은 물리적 공간의 한계와 일방적 설법에 한정되는 경향 때문에 오늘날 신도들이 요구하고 있는 일상적 소통과 다양한 정보의 획득이라는 욕구를 충족하기 어려운 것이 사실이다. 이에 법문사는 디지털화 흐름에 발맞추어 자체 공식 홈페이지와 위챗 공식 계정을 운영하고 있으며, 이를 통해 사찰소식, 법회일정, 전통 불교문화 해설 및 역사 이야기를 꾸준히 전달하고 있다.

특히 법문사는 위챗 공식 계정을 통해 더욱 폭넓은 대중과의 접점을 마련하였다. 이 플랫폼에서는 불교경전 속의 가르침, 당대 왕실의 예불문화, 법문사 지하궁 출토 유물의 역사적 가치 등을 주제로 한 영상과 이미지 콘텐츠를 정기적으로 게시하며, 주요 법회 및 사찰행사 현장의 기록을 신속히 공유하고 있다.

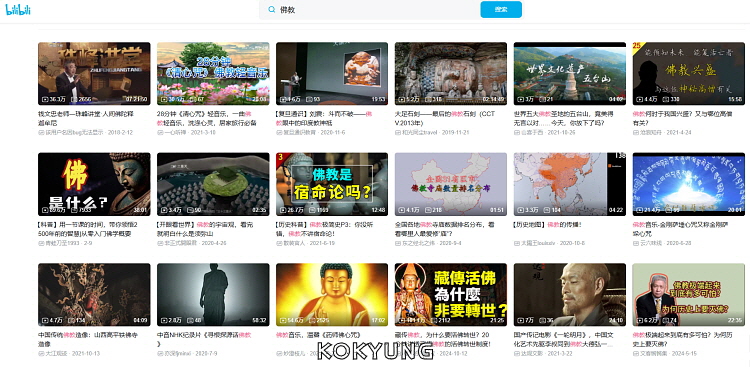

중국의 대표적인 동영상 플랫폼인 빌리빌리(Bilibili)는 본래 애니메이션, 게임, 오락 콘텐츠를 중심으로 성장하여 주로 젊은 층이 사용하는 플랫폼으로 알려져 있다. 그러나 최근에는 다양한 연령층과 분야를 포괄하는 종합 콘텐츠 허브로 발전하고 있으며, 그 가운데 불교 관련 콘텐츠의 두드러진 성장이 눈에 띈다. 빌리빌리는 이제 중국 내 불교문화의 새로운 소통 창구로 자리매김하고 있으며, 젊은 세대에게 자연스럽게 불교를 접할 수 있는 공간으로 기능하고 있다.

빌리빌리의 불교 콘텐츠는 전통적 가르침과 현대적 감각의 조화를 잘 보여준다. 『금강경』, 『법화경』, 『반야심경』 등 주요 경전 강의뿐 아니라 선사 어록 해설, 명상 및 참선지도 영상 등이 폭넓게 제공되고 있다. 전통 강의에 머무르지 않고 애니메이션이나 드라마 형식으로 각색된 불교 이야기 또한 다양한 연령층의 호응을 얻고 있다.

빌리빌리는 불교에 익숙하지 않은 사람들도 쉽게 접근할 수 있는 온라인 공간으로 자리하고 있으며, 불교문화의 이해 및 교류의 창구로서의 활용 가치가 높다. 젊은 세대에게 자연스럽게 불교를 알릴 수 있는 통로로 기능하며, 나아가 국제불교 교류와 홍보의 플랫폼으로서의 가능성도 지니고 있다.

전통의 가르침을 기반으로 하되 현대의 흐름에 부합하는 방식으로 끊임없이 변화하고 있는 온라인 불교 콘텐츠는 시대의 요구에 따라 계속 확장될 것으로 보인다. 그 중심에 빌리빌리가 있으며, 앞으로 온라인 공간에서 불교문화 확산의 거점으로 자리할 것으로 전망된다.

항저우[杭州] 영은사靈隱寺는 공식 웨이신 계정을 운영하며, 정기적으로 불교 관련 글, 사찰 행사 소식, 온라인 법회 생중계 링크 등을 제공하고 있다. 또한, 영은사는 짧은 동영상을 통해 선 수행 지침을 공유함으로써 많은 젊은이들의 관심을 끌고 있다. 이처럼 소셜미디어를 활용한 포교 방식은 지리적 한계를 넘어 보다 광범위한 대중에게 불법을 전달할 수 있도록 하고 있다.

모바일 결제와 사찰 관리의 디지털화

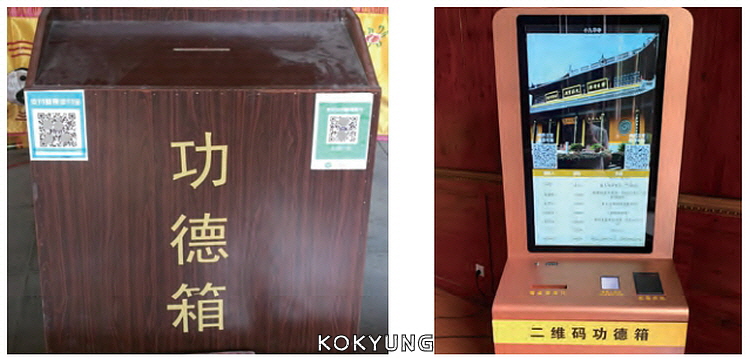

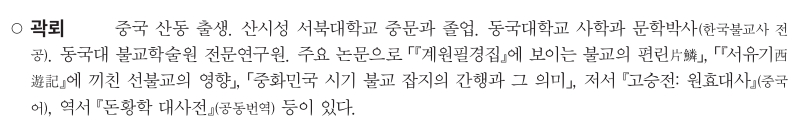

중국에서 모바일 결제기술이 널리 보급됨에 따라 사찰의 보시문화에도 변화가 일어나고 있다. 과거에는 신도들이 사찰에서 향을 올리거나, 시주함에 시주하거나, 불교용품을 구매할 때 주로 현금을 사용했으나, 최근 많은 사찰이 QR 코드 결제와 모바일 결제를 도입하여 거래의 편의성과 투명성을 크게 향상시키고 있다.

예를 들어, 루산[廬山] 동림사東林寺는 2018년부터 ‘스마트 사찰[智慧寺院]’ 관리 시스템을 도입하여 웨이신(위챗) 페이와 알리페이 결제를 통한 공덕 기부를 받기 시작했다. 시주함 옆에 비치된 QR 코드를 스캔하면 현금을 소지하지 않고도 간편하게 시주할 수 있으며, 동림사는 ‘전자 공덕패[電子功德牌]’ 서비스도 운영하고 있다. 신도들은 온라인에서 기원 메시지를 입력하면, 사찰이 이를 일괄적으로 정리하여 공양할 수 있도록 돕는다. 이러한 디지털화된 관리 방식은 기부절차를 효율적으로 개선할 뿐만 아니라, 현금거래와 관련된 보안 위험을 줄이고 사찰의 재정 운영을 더욱 투명하게 만든다.

그러나 불교의 디지털화가 포교와 운영 측면에서 많은 편의를 제공하는 반면, 문제점도 제기되고 있다. 온라인 기부나 전자 기도 서비스와 같은 디지털화된 방식이 불교의 본래 정신에서 벗어나 지나치게 상업적으로 변질될 우려가 있다는 지적이 그것이다. 예를 들어, 일부 사찰에서 운영하는 ‘전자 등 공양[電子供燈]’ 서비스는 높은 비용이 책정되어 있어 신도들 사이에서 불만이 제기된 바 있다. 따라서 디지털화를 추진하면서도 불교의 순수성과 공익성을 유지하는 것이 앞으로 해결해야 할 중요한 과제가 될 것이다.

결론적으로 디지털화는 현대불교 발전의 핵심적인 흐름 중 하나로 자리 잡고 있으며, 전통적인 포교 방식뿐만 아니라 사찰 운영 방식에도 큰 변화를 가져오고 있다. 적절한 방향으로 발전해 나간다면, 디지털 불교는 신앙과 기술을 연결하는 중요한 가교 역할을 하며, 현대 사회에서 불교의 신행문화가 새로운 활력을 얻는 계기가 될 것으로 보인다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

현대불교가 잃어버린 사문 전통의 메아리

베트남의 거리 수행자 틱민뚜에[釋明慧]가 남긴 질문들 어느 종단에도 소속되지 않고 오로지 스스로 걷고, 탁발하는 모습을 통해 대중에게 발견된 한 수행자가 베트남 불교계를 뒤흔들고 있다. 그…

유권준 /

-

지리산 무쇠소 사찰음식 일기

지리산 무쇠소는 단순한 이름이 아니라 하나의 상징입니다. 소처럼 묵묵히 땅을 일구는 성실함, 무쇠처럼 꺾이지 않는 의지, 지리산처럼 깊고 넉넉한 품이 그 안에 깃들어 있습니다. 그 이름은 수행자의 …

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑥ - 환향곡還鄕曲

성철스님의 미공개 법문 10 환향곡還鄕曲이라. 불교에서는 대개 본래 자기의 근본 마음을 고향이라 합니다. 그래서 환향은 본 고향에 돌아온다는 말입니다. 우리는 지금 타향에서 타향살이 하고 …

성철스님 /

-

화엄학적 사유를 받아들여 일체현성의 선리 제창

중국선 이야기 55_ 법안종 ❷ 중국이 오대·십국으로 남방과 북방으로 분열된 시기에 조사선 오가五家 가운데 마지막인 법안종이 문익에 의하여 출현하였다. 법안종의 명칭…

김진무 /

-

성철스님, 인공지능 기술로 새롭게 나투시다

백련암에서조차 열대야로 밤잠을 설치던 날도 잠깐, 어느새 가을을 품은 솔바람이 환적대를 넘어와 염화실 마루를 쓸고 지나갑니다. 며칠 전 끝난 백중 아비라기도의 열기도 아직은 백련암 뜨락을 넘어서지 …

원택스님 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.