[돈황, 사막이 숨긴 불교미술관 ]

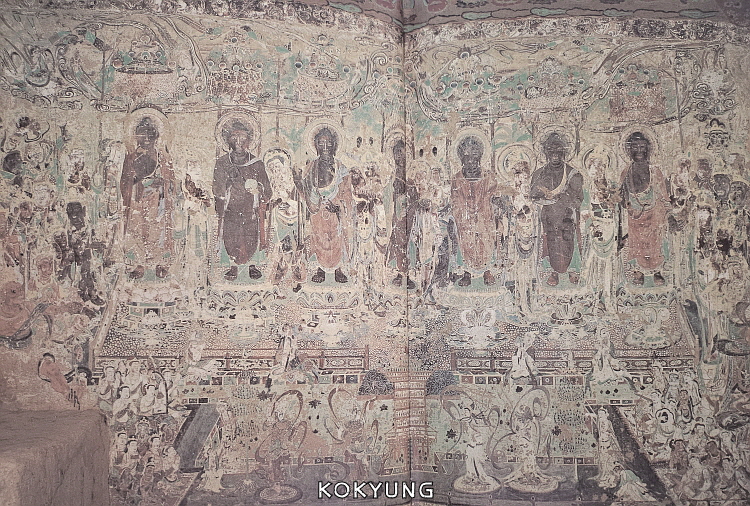

돈황 막고굴 제220굴 약사경변상도

페이지 정보

김선희 / 2025 년 7 월 [통권 제147호] / / 작성일25-07-05 12:41 / 조회1,832회 / 댓글0건본문

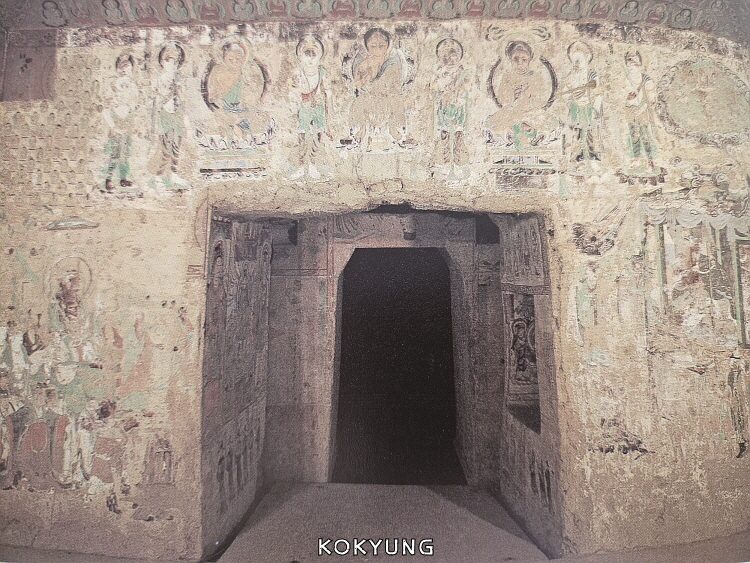

돈황석굴은 수·당대에 총 311개 굴이 조성되었으며, 이 가운데 당나라 시기에만 232개 굴이 조성되었다. 구체적으로는 당 초기에는 40개 굴, 성당기盛唐期에는 81개 굴, 중당기中唐期에는 46개 굴, 만당기晩唐期에는 60개 굴이 만들어졌다. 문헌에 따르면, 이 석굴은 당 태종 정관貞觀 15년에 조성된 것으로 나타난다. 막고굴 제220굴의 형식처럼 방형方形(네모난 모양)의 구조로 감실龕室(부처님을 모신 방) 공간이 확장되었다. 특히 정토교淨土敎의 확산과 더불어 정토변淨土變 도상이 널리 성행하였고, 서방정토를 주제로 한 변상도가 함께 제작되었다.

현세구복적인 정토관념 제시

『약사경藥師經』에 따르면 중생은 약사여래의 명호를 염송하고, 경전을 독송하고, 등을 밝히고, 번을 세우며, 복업을 짓는 등의 적극적인 신앙 실천을 통해 현세에서 겪는 빈곤, 질병, 정신적 고통, 수명 등의 현세의 고통에서 벗어날 수 있다고 설명한다. 또한 약사여래는 자신이 주재하시는 동방유리광정토에 대해 설하였는데, 그 세계는 청정하고 어떠한 악취惡趣나 괴로움이 존재하지 않는 평화로운 세계이다. 그러나 『약사경』은 열반에 이르는 피안으로서의 정토에 치중하지 않고, 현세구복적인 정토관념을 제시한다. 이러한 특징은 돈황석굴 제220굴 〈약사경변상도〉에서도 확인할 수 있다.

막고굴 제220굴 〈약사경변상도〉는 약사불의 정토세계와 모든 중생을 구제하고자 하는 그의 큰 염원을 주로 묘사한 『약사유리광여래본원공덕경藥師琉璃光如來本願功德經』을 바탕으로 그려졌다. 막고굴 제220굴의 〈약사경변상도〉는 굴의 북쪽 벽에 위치하고, 남쪽 벽에 있는 〈서방정토변상도(아미타경변상도)〉와 대칭적인 배치를 이루며, 당나라의 ‘정토쌍중(동방 약사정토와 서방 아미타정토)’ 신앙 체계를 반영하고 있다.

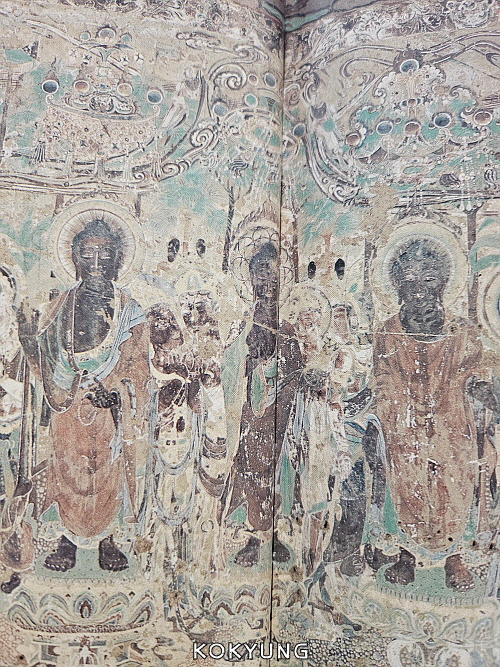

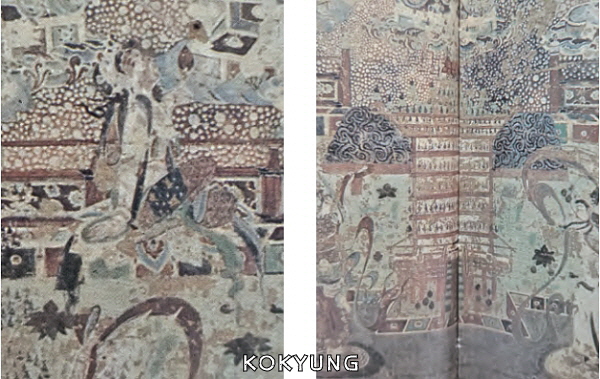

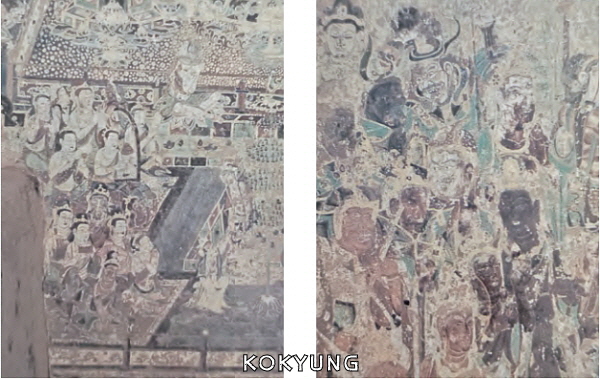

〈사진1〉은 『불설약사여래본원경佛說藥師如來本願經』을 바탕으로 그려졌으며, 주존은 7위位의 약사불이다. 약사불은 동방 정유리광세계淨瑠璃光世界의 주인이며, 모든 생명체의 생로병사를 치료하는 위대한 의왕醫王이다. 이 그림에는 동방 약사정토의 7위 약사불이 묘사되어 있으며, 좌우에는 팔대보살이 협시하고 있다. 난간 옆에는 보살 한 분이 옆으로 앉아 난간에 기대어 있다. 그림 속의 신장들은 갑옷을 입고 동물 문양으로 장식된 보관을 쓰고 있다. 현재 식별 가능한 동물은 뱀, 토끼, 호랑이 등이다. 이는 12지신과 12신장 간의 대응이다.

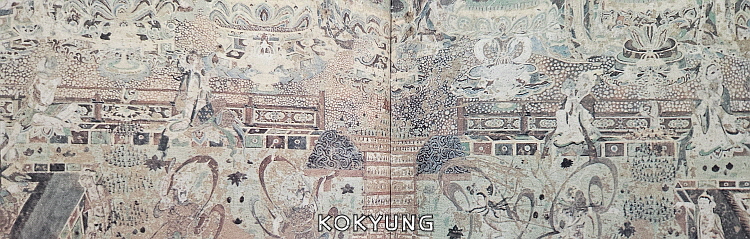

일곱 분의 약사불 머리 위 하늘에는 비천이 날고 있고, 앞에는 굽이굽이 연못의 물이 흐르고 있다. 약사불 앞에는 중원中原 양식의 등루燈樓와 서역 양식의 등륜燈輪이 함께 배치되어 있다. 등불이 환하게 밝혀진 조명 아래 웅장한 무도 장면이 나타나는데, 양쪽 악대는 28명이 있고, 두 개의 정사각형 카펫 아래에 앉아 있다. 연주자들의 피부색은 각양각색이며, 15가지 종류의 중국 및 외국 악기를 연주하고 있다.

두 그룹의 무희들이 밝은 조명 아래에서 춤을 추고 있다. 한 무리는 팔을 뻗고 스카프를 흔들며, 머리카락을 펄럭이며 마치 회전하는 듯하다. 다른 그룹은 팔과 다리를 들어 올리고 앞뒤로 한 걸음씩 움직이는 듯하다. 이것은 아마도 중앙아시아에서 전해진 호선무胡旋舞와 호등무胡腾舞로 추정된다.

당나라 초기 약사여래 신앙의 요체를 담다

돈황 막고굴 제220굴은 당나라 초기(7세기 중반)에 개착된 중요한 동굴 중 하나이다. 이곳은 정교한 벽화와 풍부한 역사적, 문화적 의미로 유명하다. 동굴에 있는 〈약사경변상도〉는 돈황 벽화 중에서도 고전으로, 당나라 불교 미술의 찬란한 업적을 보여준다. 또한 약사신앙藥師信仰과 당나라 사회문화 연구에 중요한 정보를 제공하고 있다.

① 약사불과 권속들

일반적으로 그림 중앙에는 약사여래(약사유리광여래)가 연화대에 결가부좌로 앉아 있고, 가사를 입고 있으며, 왼손에는 약함을, 오른손에는 지팡이를 들고 있거나 시무외인를 하고 있는데, 이는 모든 중생의 고통을 치유하겠다는 그의 서원을 상징한다. 약사여래 양쪽에는 일광보살과 월광보살이 있고, 많은 보살과 제자, 지락천至樂天들이 장엄한 성중행렬을 이루고 있다.

② 십이신장[夜叉]

약사불의 앞이나 주위에는 항상 십이신장이 그려진다. 대표적인 것으로 약사법을 수호하는 12야차대장夜叉大將이 있으며, 각종 병기를 들고 있으며 자태가 용맹스럽다. 당대의 무사 형상과 불교 호법신장이 결합된 도상이다.

③ 칠약사불과 십이대원

일부 〈약사경변상도〉에는 ‘칠약사불’ 또는 약사불의 12대원이 묘사되기도 하나, 제220굴의 구성은 정토계를 중심으로 이루어져 있으며, 상징적인 요소를 통해 경전의 내용을 간접적으로 드러낸다.

④ 악무와 공양

벽화의 아랫부분에는 종종 대규모 음악과 춤 장면이 등장하는데, 무용수들은 우아한 자세를 취하고 있고, 연주자들은 비파와 공후 등 당나라 악기를 들고 있어 실크로드를 통한 문화 교류 아래 이루어진 다양한 예술 양식을 보여주고 있다.

막고굴 제220굴 도상의 예술적 특징

막고굴 제220굴의 구성과 공간은 대칭적인 구도를 채택했으며, 주존이 돌출하고 층차가 분명하다. 건축물(전당, 누각)과 인물의 비례를 맞춰 공간감을 주고 있으며, 당대 미술에서 투시법을 활용하고 있음을 발견할 수 있다.

① 선과 색상

인물의 윤곽은 철선으로 그려졌으며, 선은 부드럽고 강렬하다, 특히 보살의 의대衣帶와 지락천의 역동적인 표현은 리듬감이 넘친다. 주색은 녹색과 황토색이며, 밝은 톤을 띠고 있다. 어느 부분에서는 금이나 붉은 납을 사용하는데, 천년이 지났지만, 그 웅장함은 여전하다.

② 인물 조형

보살은 통통한 몸매와 둥근 얼굴을 가지고 있다. 이는 당나라 시대의 전형적인 미적 특징이다. 천왕상과 역사상은 근육질이고 움직임이 과장되어 있는데, 이는 서역 예술의 영향을 반영하고 있다.

③ 실크로드를 통한 문화교류

막고굴 제220굴 벽화에는 건축, 의복, 악기 및 기타 세부 묘사에는 중원, 서역, 심지어 인도의 요소가 결합되어 있다.

④ 미술사의 이정표

막고굴 제220굴은 북조시대의 거친 양식에서 당나라 시대의 세련된 사실주의로 변화하는 과정을 잘 보여주며, 이후 송나라와 원나라의 불교 회화에 깊은 영향을 미쳤다.

이상과 같이 막고굴 제220굴 〈약사정토변상도〉는 막고굴 내에서 가장 아름답고 뛰어난 『약사경』 도상 중 하나로 평가된다. 이 굴은 웅장한 구성미를 지니며, 전경식全景式(파노라마) 동방 약사정토를 대규모의 변상도로 구현하였으며, 성당 시기 〈약사경변상도〉의 전형을 이루는 기초적인 사례라 할 수 있다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.