[세계불교를 만들어 낸 불교의 바닷길 ]

관음신앙의 원조는 말라바르 포타라카산

페이지 정보

주강현 / 2025 년 7 월 [통권 제147호] / / 작성일25-07-05 13:23 / 조회2,780회 / 댓글0건본문

보타락가산에는 관음보살이 상주한다. 관음은 위로는 깨달음을 구하고 아래로는 중생 제도를 이상으로 삼는 자비의 화신이다. 관음은 바닷가에서 어민이나 상선같이 항상 절박한 상황에 빠진 사람들에게 절대적으로 모셔졌다. 불가사의한 힘을 갖고 있어 중생을 두려움에서 구해주는 보살이기 때문이다.

중생을 구해주는 관세음보살

관음보살은 『관음경』을 근거로 하는데 『법화경』의 한 품인 「관세음보살보문품」을 별도의 경전으로 전환한 것이다. 관세음보살(Avalokitesvara Bodhisattva)은 ‘觀音관음, 光世音광세음, 觀世音관세음, 觀自在관자재, 現音菩薩현음보살’ 등으로 한역되었다. 이러한 관음의 논리는 단순하다. 절박함에서 구해주는 절대적 힘, 현실적 힘을 발휘하는 보살님이다.

『화엄경』 「입법계품入法界品」은 보살 수행을 마치고 부처가 출현함을 보인 후 다시 선재동자라는 인물이 순례를 떠나 두루 편력하고 깨달음을 얻는 과정을 보여준다. 이를 통해서 성불이 어디에서나 열려 있으며 끊임없이 보살도를 걸음으로써 가능한 것임을 보여주는 품이다. 법계法界에 들어간 선재동자는 53명에 이르는 많은 선지식을 만나며 이 모든 선지식들은 선재동자 보살행의 스승이자 안내자 역할을 한다. 선재동자가 보살도와 보살행이 무엇인지를 물으며 구도 순례를 하다가 28번째 만나게 되는 선지식이 관세음보살이다.

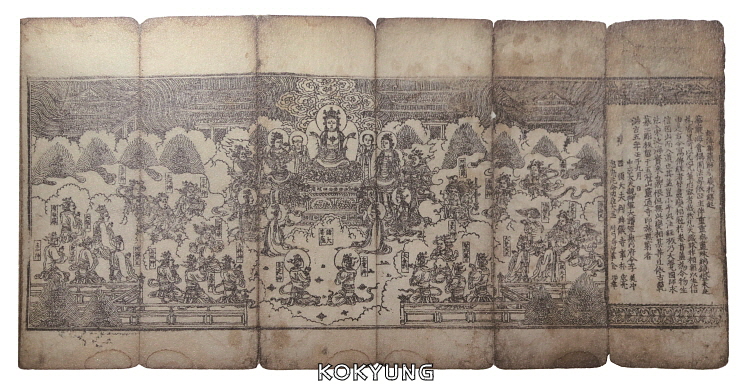

선재동자는 꿈에 그리던 관세음을 만나 지혜와 자비의 정신을 배우고 다음 선지식인 정취보살正趣菩薩을 뵙는다. 선재동자가 관음을 만난 곳이 바로 보타락가산이다. 선재동자는 남쪽을 순례하여 남순동자南巡童子라고도 불리며, 산스크리트어로 수다나(Sudhana)이다. 보타락가산은 온갖 보배로 꾸며진 아름답고 청정한 곳으로 관세음보살은 이곳을 방문한 선재동자에게 설법을 행한다. 이러한 관음보살 거주처에 대한 서정적 묘사로 「입법계품」은 훗날 고려에서 많이 그려진 수월관음도 도상의 근거가 된다.

『화엄경』에서 관세음보살의 주처住處를 남쪽이라 하고, 그 이름을 광명산光明山이라고 하였다. 본 경이 설해진 곳이 인도이므로, 경전의 내용에 근거하여 이후로 인도 남쪽 해안에 관세음보살의 주처가 있는 것으로 전해져 왔고, 실제로 특정 지역에 이러한 이름이 붙여지기도 하였다. 관음의 주처는 두 가지로 논의되었다. 하나는 독립된 섬에 위치하는 것이고, 다른 하나는 뒤는 산이고 앞은 바다인 곳이다. 먼 후대에 성립된 것이기는 하지만 한국의 관음신앙 주처도 이와 맥락을 같이 한다. 석모도와 남해 보리암은 섬에 좌정하였고, 낙산사는 뒤쪽은 산이고 앞쪽은 바다이다.

현장이 찾아간 보타락가산

보타락가산補陀洛伽山(普陀洛迦山)은 남인도 바다에 존재하는 것으로 알려진 아발로키테스바라(Avalokiteśvara, 신화 속 보살의 주처)로 비정된다. 이 산은 아바타앙사카 수트라(Avataṃsaka Sūtra)의 마지막 장 간다비유하 수트라(Gaṇḍavyūha Sūtra)에 처음 언급되는데, 주인공이 아발로키테스바라의 조언을 구하기 위해 여행을 떠나는 장면에서 등장한다. 고대 인도인은 남인도 바닷가에 어떤 공간적 성소를 설정하고 오랜 서사를 만들어냈다. 관음이 정좌한 산은 분명하지는 않으나 전설과 문헌으로 정착하였다.

아발로키테스바라가 거주했던 고대 보타락가산이 타밀나두주 티루넬벨리(Tirunelvel)의 실제 포티카이 또는 포티일(Potiyil/Potalaka) 산이라는 가설이 제시된 바 있다. 이 산은 옛날부터 남인도 사람에게 신성한 장소였다.

대항해를 하자면 남인도 꼭지점을 돌아가야 한다. 티루넬벨리는 남인도 꼭지점인 카이아쿠마리(Kanyakumari) 북쪽에 위치한다. 기원전 3세기 아쇼카 시대부터 남인도에 불교가 전파되면서 불교도들에게 성지가 되었고, 많은 은둔자들이 정착하면서 점차 지배적 위치를 차지하게 되었다. 그러나 지역 주민들은 주로 힌두교를 신봉했으며 이 산의 힌두교 숭배는 장기지속적 현상이었다. 7세기 현장이 실제로 남인도 보타락가산을 찾아갔다.

동쪽에 포타라카(Potalaka) 산이 있다. 길은 위험하고 암곡은 가파르다. 산꼭대기에는 연못이 있는데 물이 거울처럼 맑으며, 물이 흘러내려 큰 강을 이룬다. 산을 감싸고 흘러내리며 20겹 휘돌아서 남해로 들어간다. 연못 옆에는 돌로 만들어진 천궁이 있는데 관자재보살이 오가며 머무는 곳이다. 보살 뵙기를 원하는 자는 목숨을 돌보지 않고 물을 건너고 산을 오른다. 험난함을 무릅쓰고 도달하는 자가 매우 적다. 이 산에서 동북으로 가면 해안에 성이 있는데 남해 싱할라국(스리랑카)으로 가는 길이다. 바다로 3천여 리 남짓 가면 당도한다.

알려지지 않은 스리랑카 웰리가마의 관음상

관세음보살 신앙의 초기 문헌 중 하나는 『법화경』이다. 이 경에 관세음보살의 구제력과 은혜가 흥미롭고 자세하게 묘사되어 있다. 관세음보살은 대승불교도나 비대승불교도로서, 또 재가자나 승려로서, 동물이나 신 등 어떠한 형태로도 나타날 수 있는 보살이다. 또한 관세음보살은 아미타불의 협시보살로서 행동하며, 따라서 아미타불과 연관되고 때로 불교미술에서 아미타불의 터번이나 머리에 작은 형상으로 그려진다. 머리에 그려지는 형상의 미술사적 조짐이 스리랑카 남쪽 항로 웰리가마(Weligama) 관음에서 엿볼 수 있다.

웰리가마는 스리랑카의 역사적·전략적 항구인 골(Galle)에서 가까운 해안이다. 스리랑카 아래를 통과하여 아라비아해나 동남아·중국 방향으로 오가는 배가 반드시 거쳐 가야 하는 항로이다. 웰리가마에는 데바남피아티샤(Devanampiyatissa, 기원전 250〜210) 왕 시대로 소급되는 고대 사원 아그라보디(Agrabodhi, 혹은 Rajakulawadana Rajamaha temple)가 있다.

연대기 『마하완사』에는 신성한 스리랑카로 가져온 보리수 32그루 중에서 최초의 묘목(Bo-tree)이 왕에 의해 이곳에 심어졌다고 한다. 묘목을 운반할 때 선원들이 웰리가마에서 하룻밤 쉬었고, 이 장소에 나무를 남겨 두기로 결정하여 최초의 보리수 사원이 형성된 것이다. 아누라다푸라보다 웰리가마에 보리수가 먼저 식목된 것이다.

웰리가마는 인도나 중국, 동남아에서 오는 상선이 지나쳐서 북쪽으로 올라가는 중요 항해로였다. 스리랑카 북쪽 해협이 항해에 위험하여 남쪽을 돌아가기 때문에 웰리가마의 항로적 중요성은 절대적이었고 아늑한 웰리가마 만은 정박에 유리하였다. 무수히 많은 선박이 이곳을 거쳐 갔으며 높은 벼랑 위에 불교 및 힌두 신전이 들어선 것이다.

역사적으로 웰리가마에서 활발하게 상선 출입을 한 시기는 12세기로 여겨진다. 이 지역에서 발견된 칼야니(Kalyani) 비석에 의하면, 미얀마의 왕이 스리랑카에 보낸 선박이 웰리가마에 도착하고 있다. 웰리가마는 15세기까지 중요한 항구로 쓰여졌으며, 상업 목적으로 들어온 무슬림들이 거주하였고, 그들은 타말어를 사용하였다. 16세기 초반의 포르투갈 기록가 바르보사(Barbosa)는 남인도 말라바르의 모아(Moors) 족이 스리랑카 웰리가마로 무역하러 들어왔다고 하였다. 그러나 포르투갈인이 들어오면서 이곳에 산재한 고대 사원을 모두 철폐하였으며, 현재 사원은 후대에 재건된 것들이다.

웰리가마는 12세기 훨씬 이전부터 불교 성소로 인정받은 곳이다. 웰리가마와 그 주변에 6~9세기 사이의 주변 암석에 새겨진 3미터 높이의 관음보살상을 포함하여 역사적으로 중요한 유적지가 많이 남아 있기 때문이다. 관음보살상은 부두루와갈라(Buduruwagala) 사원의 거대한 암벽에 위치한다. 보살상은 특이한 형식을 취하고 있다. 중앙에 거대한 높이의 관음보살상이 서 있고, 조금 떨어져서 좌측 3개, 우측 3개의 보살상을 세웠다. 최측의 중앙불, 우측의 중앙불도 관음보살상이다. 총 7개의 불보살을 세웠으며, 가운데 3개가 관음보살이다. 매우 드문 경우인데, 동시대에 축성된 것이 아니라 일정한 시간 간격을 두고 추가로 조성된 것으로 여겨진다.

거대한 바위에 돋을새김으로 조각한 관음보살상은 6~7세기 스리랑카에 미친 대승불교의 영향으로 만들어진 최고의 조각상 중 하나다. 불치의 피부병을 앓고 있는 외국 왕자가 여기서 그 병을 치유하였다는 오랜 전설이 있다. 관음보살상 아래쪽으로 인도양이 펼쳐져 있어 바다 수호신 기능을 하고 있다. 보살상은 보관을 쓰고 있고 두 팔을 들고 있다. 『관무량수경』에 관세음보살이 “머리 위에 천관을 쓰고”라고 언급하였듯이 보관에 새긴 화불化佛이 특징인데, 웰리가마의 관음상에도 화불이 각인되어 있다. 보관 전통은 이후에 동아시아 관음상에서도 익숙하게 나타나는 조형방식이다. 이 불상은 관세음보살(Avalokitesvara Bodhisattva)로 아바로키테스와라는 산스크리트어로 ‘모든 곳을 살피는 분’, 또는 ‘세상의 주인’이라는 뜻이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.